2024年05月05日

毎週水曜日19時からお届けしている週刊『致知』Facebook Live。今回はシリーズ第3弾となる『致知別冊「母」2021』(以下・別冊『母』)の発刊を記念し、「子供たちの無限の可能性を引き出す、子育てのための人間学」というテーマでお届けいたします。ゲストには、別冊『母』にご登場、子供がぐんぐん才能を発揮することで注目を浴びる天才キッズクラブ・田中孝太郎理事長をお迎えし、子育ての極意に迫ります。

毎週水曜日19時からお届けしている週刊『致知』Facebook Live。今回はシリーズ第3弾となる『致知別冊「母」2021』(以下・別冊『母』)の発刊を記念し、「子供たちの無限の可能性を引き出す、子育てのための人間学」というテーマでお届けいたします。ゲストには、別冊『母』にご登場、子供がぐんぐん才能を発揮することで注目を浴びる天才キッズクラブ・田中孝太郎理事長をお迎えし、子育ての極意に迫ります。

◎田中さんご登場の「週刊『致知』Facebook Live」見逃し配信はこちらから視聴いただけます◎

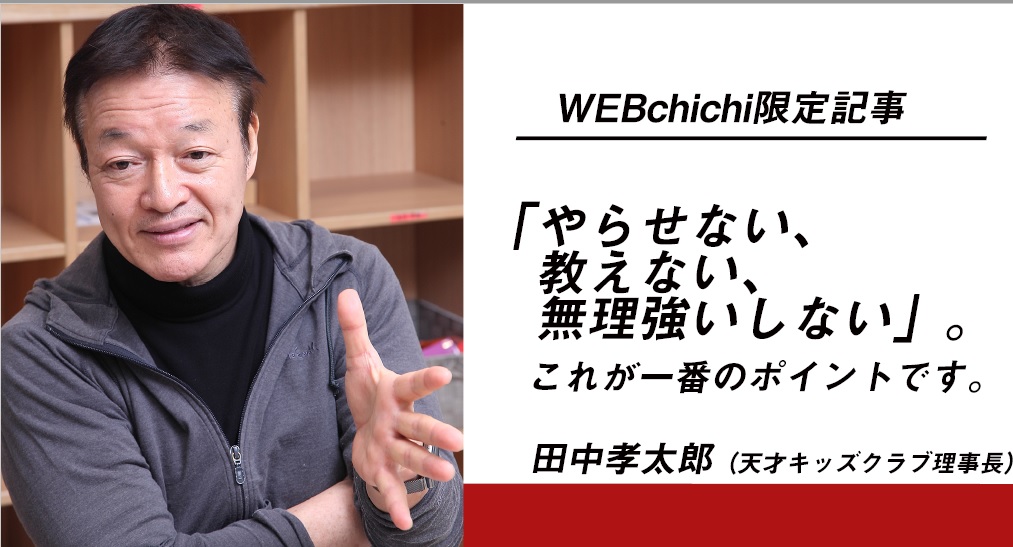

「やらせない、教えない、無理強いしない」

──今回の週刊『致知』Facebookliveは、シリーズ第3弾となる『致知別冊「母」2021』の発刊を記念して、「子供たちの無限の可能性を引き出す、子育てのための人間学」というテーマでお届けいたします。特別ゲストには、別冊『母』にもご登場されている天才キッズクラブ・田中孝太郎理事長をお迎えしております。どうぞよろしくお願いいたします。

〈田中〉

皆さま、はじめまして、天才キッズクラブ理事長の田中孝太郎です。私は現在、神奈川を中心に17の保育園を運営しております。昨年12月に当園の教育方針や教育法をご紹介した『天才キッズクラブ式 最高の教育』(きずな出版)を出版しまして、今年4月には月刊『致知』5月号にもインタビューを掲載していただきました。本当にありがとうございます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

――天才キッズクラブでは、3歳~5歳くらいの子供たちが一年間に1000冊以上本を読んだり、漢字や英語でカルタ遊びができたり、卒園する時には皆が逆立ち歩きをできるようになっていたり、本当に素晴らしい教育をされてますね。まず、田中理事長が天才キッズクラブの教育で一番大事にしている考え方を教えていただけますか。

〈田中〉

それは『天才キッズクラブ式 最高の教育』の表紙にも書いてある「やらせない、教えない、無理強いしない」、これが一番のポイントです。要するに、大人たちが何事も強制しない、スパルタ式教育の真逆です。

それから「文武両道」。運動と勉強、どちらも同じくらい力を入れて取り組む。その時に大事なのが、教えたり無理強いするのではなく、遊ぶように運動し、遊ぶように勉強するということです。運動するのも、言葉や数字を覚えるのにも、遊びながら楽しくやっていくんです。とにかく「1に楽しく、2に楽しく、3、4がなくて5に楽しく」の方針で、楽しい環境をつくっていく。

その楽しい環境は、やっぱり周りの大人、先生たちが演出しなくてはいけませんから、何より先生たちが運動にも勉強にも楽しく取り組むことを大事にしています。先生たちが子供以上に子供になって、笑顔で楽しく遊ぶ後ろ姿を見せる。子供たちって、大人が楽しそうに取り組んでいることは自分たちもやりたくなるんですよ。そうして「楽しそうだからやりたい!」が、やがて「好きだからやりたい!」に変わって、何も指導しなくても子供たちはどんどん成長していくんです。ですから、走ることも、本を読むことも、すべて遊びからなんですね。遊びが学ぶことに繋がっていくということです。

──ああ、楽しいが、好きに変わっていく。大人たち、先生たちが子供以上に楽しくやるにあたって、何かポイントはあるんでしょうか。

〈田中〉

一つはですね、もう羞恥心をかなぐり捨てて、自分が本当にアホになりきることです(笑)。何でこんなにふざけているの、というくらいにアホになる。でも、実際、私はそれくらい笑顔で楽しく、子供と同じような言葉を使いながら遊んじゃうんですね。「びっくりしたなー!」とか、「あれ、かっこいいねえー!」って。

あとは、とにかく子供たちを褒めてあげる、讃えてあげることが大事。そして一人ひとり名前をフルネームで呼んであげる。「●●ちゃん、かっこいいよー! すごーい!」とかね。だから、子供と一緒に運動して走る時も「速く走れ!」とか「頑張れ!」とかではなくて、その走っているありのままの姿を褒めてあげる。もうコケてしまったことさえも褒めますからね。「コケたけどすぐ立ち上がってかっこいいね!」とか、「あんなに激しくコケたのに泣かないんだ、すごーい!」とかね。そうすると、その子はそう言われた瞬間に走るスピードが上がるみたいなことになるんです。

──確かにフルネームで呼ばれて褒められれば、子供たちも嬉しいでしょうね。

〈田中〉

60人で走っていれば、一人ずつ片っ端から名前を呼んであげます。それによって私自身も子供たち一人ひとりの顔と名前をしっかり覚えられるし、その現場にいる子供たちも皆の名前を覚えちゃうんですね。そうした中から、皆が認め合う、皆が協力し合う文化っていうものが育まれてくるんです。

「世界一わくわくする保育園」

──田中理事長は『致知』のインタビューの中で「子供たちは皆が天才の素質を持って生まれてくる」「落ちこぼれをつくらない」とおっしゃっていましたが、特に「落ちこぼれをつくらない」ために何か工夫していることはございますか。

〈田中〉

先ほどのお話と重なりますけど、一人ひとりの個性をしっかり認めてあげる、フルネームで呼んで褒めてあげる、それも元気のない子、大人しい子、自信のない子ほど、元気のいい子の2倍、3倍呼んであげるんです。

もともと元気のいい子は、放っておいても元気がいいんですね。だから、大人しくて元気のない子をよりクローズアップしてあげることが落ちこぼれをつくらないためにはすごく大事なんですね。それを続けていると、結果として、元気のなかった子たちがむしろ伸びていくということが起こるんです。

──素晴らしいですね。

〈田中〉

ただ、それでも、どうしてもこぼれそうになる子もいるわけです。そういう子は絶対に見逃さないようにして、あとで別の時間に一人ずつしっかりフォローしてあげる。そこでも無理強いするのではなくて、とにかく楽しく一緒に遊んで、褒めて、認めてあげる。そうすると、その子たちも最終的には必ずよい方向に向かっていくんです。

──田中理事長が師事されている、能力開発の第一人者である西田文郎先生も、「正しいことは続かない。楽しいことは続く」とおっしゃっていますね。田中理事長はまさにこれを実践されているのですね。

〈田中〉

そうですね。西田先生は「ワクワク」がテーマで、脳を「快」の状態にすることの大切さをおっしゃっています。正しい、正しくないを追求してしまうと、どうしても「~しなければならない」になってしまって、苦しくなってしまいます。逆に楽しいことならいくらでも頑張れますし、続けることができます。ですから、天才キッズクラブが目指しているのは、「世界一ワクワクする保育園」なんです。

その「ワクワク」した環境をつくるためにうちでは「ハイタッチ」をやっています。毎朝、先生同士でハイタッチをするんです。

──先生同士がハイタッチを。

〈田中〉

「イエーイ、イエーイ、イエーイ!」ってハイタッチをやるだけで、皆自然と笑顔になるんですね。それをお父さんお母さんともやる。そうすると、大人たちが皆笑顔になりますから、子供たちも自然と真似をするようになって、挨拶が好きになり、上手になっていく。そして上手になればまた褒められますから、ますます挨拶が好きに、上手になって、笑顔になって、元気になっていくというよい循環ができていくんです。

また、先生たちが笑顔になるために、日々のいろんな場面で先生同士が3,4人で円陣を組んでお互いのよいところを褒めていく「ピグマリオンミーティング」もやっています。

──「ピグマリオンミーティング」、詳しく教えていただけますか。

〈田中〉

「いつも人への気遣いが素晴らしい」「いつも笑顔で周りを和ませてくれる」などとお互いによいところを褒め合うんです。これを毎日やっていくと、人のいいところを見つけるのが得意になって、褒める習慣がつくんですね。まさに長所伸展法で、皆が誰に対してもいいところを認め合っていけば、チーム全体が明るくなる、元気になる。先ほどの話と同じように、大人同士にそういう習慣がつけば、やっぱり子供たちもよい影響を受けて、お互いを褒め合い認め合うようになるんです。

──それは職場だけでなく、家庭で実践するのもすごくよさそうですね。

〈田中〉

家庭でもとても効果があると思います。天才キッズクラブにはいろんな方が見にいらっしゃるのですが、「ネガティブな言葉がほとんど聞こえてこない」「本当に皆さん笑顔ですね」「楽しそうですね」と多くの方に言っていただけます。他にもいろんな秘訣がありますから、ぜひ天才キッズクラブを見学に来ていただければと思います。

──見学は誰でもできるのですか?

〈田中〉

ええ。教育関係の方だけでなく起業家のグループも見学に来たり、社会人がチームづくりに参考になるからと勉強しに来たりとか……。一年間、毎月連続で来られた起業塾のメンバーもいましたね。

文武両道の子供に育つには

──天才キッズクラブの子供たちのように、文武両道に育っていくための何か秘訣があれば教えていただいてもよろしいでしょうか。

〈田中〉

一つは、手遊び歌や絵本の読み聞かせなど、「言葉のシャワー」をいっぱい与えてあげることです。とにかく、目と耳から情報をいっぱい与えてあげる。活発な男の子だったら、例えば、家庭用の小さなトランポリンで遊びながら、お母さんが「2×1が2、2×2が4、2×3が6…」、あるいは「ワン、トゥー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ナイン、テン」などと、リズムに合わせて九九を唱えたり、英語で数字を数えたりしてあげる。要は、勉強を遊びの中に入れちゃうんですね。そうすると、トランポリンで楽しく遊んでいるうちに、子供たちはいつの間にか数字や言葉を覚えちゃうわけです。

──なるほど。遊びながら自然に学ぶと。大人が教えなくてもいいわけですね。

〈田中〉

そうなんです。勝手にこちらが情報を発信しているだけ。だから「やらせない、教えない、無理強いしない」の教育でどんどん子供たちは伸びていく。

──よく考えてみると、子供が言葉を自然に覚えていくのと一緒ですね。

〈田中〉

最初から意味を教える必要はないんですね。日常のやり取りの中で、子供は言葉を勝手に理解していくわけで、意味などは後付けでもいいんです。

──視聴者の方からも質問がきています。「2才の娘がご飯を食べながら遊んでしまいます。とても楽しそうではありますが、なかなかご飯が食べられず悩んでいます。無理に食べさせず遊んだほうがいいでしょうか」。

〈田中〉

天才キッズクラブでは、躾についてはあまり堅く考えていないんです。食事に関しても、お腹が減れば自然に食べたくなるでしょうっていう発想ですね。遊びの時間には思いっきり遊ぶ。遊びつくす。そしてお腹がペコペコになれば、自然に目の前にあるものを食べるでしょうと。だから、ご飯を食べながら遊んでしまう、というのも、ちょっとした工夫で解決できるんです。例えば、運動量をもっと増やしてあげるというのも、一つのヒントにしてもらうといいかなと思います。やっぱり、お腹が空いていれば何でもおいしく感じますよね。

寝ることも一緒です。子供が寝ないということは疲れていないからなんですね。もっといっぱい外遊びをして、疲れれば自然とバタンキューで寝ちゃいますからね。何事も「寝かせよう」とか「食べさせよう」ではうまくいきません。

──ただ、特に共働きだと、仕事から帰ってきたらもうあとはご飯を食べて寝るだけ、という家庭が多いかと思います。その中で、どうやって子供の運動不足を解消すればいいのかすごく悩むところですね。

〈田中〉

やっぱり工夫ですよね。30分でもいいですから、ちょっと外に出て親子で縄跳びやるとか、「競争しようか」とか「鬼ごっこしようか」とか、何かゲーム感覚で楽しみながら運動をする。お父さんもお母さんも大変かもしれないけれど、それによって子供がご飯を余分に食べてくれたり、夜寝つきがよくなれば、結果として睡眠が多く取れるようになります。

最後に求められるのは人間力

──そろそろお時間が迫ってまいりましたが、子育て世代に人間学を伝える別冊『母』について、田中理事長の思いを教えてください。

〈田中〉

いまは核家族になってしまって、おじいちゃん、おばあちゃんから伝わる子育ての秘訣みたいなものが、お父さん、お母さんに受け継がれていないじゃないですか。そのために、やっぱり子育て世代が孤独だったりします。だからこそ、子育てについての情報というのは非常に大事だなと思っています。

別冊『母』を開けば、例えば、池江璃花子選手のお母さんである美由紀さんと杉山愛選手のお母さんである芙沙子さんの対談が掲載されていますけど、どんなふうに我が子を育てたか、いっぱいヒントが書かれてあるんですね。別冊『母』には、そうした先輩お母さん、お父さんからの体験談、子育ての素晴らしいエピソードがいっぱい掲載されていますから、子育て世代には絶対的にお勧めしたいと思います。いまの時代、こういう情報はすごく必要だと思います。当園でも、保護者の皆さんにお勧めして、愛読書にしてほしいなとすごく思っております。

──自分自身の子育ての軸を持つことが大事だというお話を池江美由紀さんがされていて、ものすごく感動しました。いろいろな子育ての情報がある中で、何を自分の子育ての軸、人生の軸にするのか。その取捨選択をするヒントがこの別冊『母』にはすごく詰まっているなと思います。

〈田中〉

私も池江さんの「水泳なんかいつ辞めたっていい。技術があって速く泳げることより、人間性が何より大事だからと、璃花子にはしょっちゅう話していました」というお話にすごく感動しました。素晴らしいですよね。

本当に私も同じで、逆立ちができること、本が大好きになることよりも、やっぱり子供たち同士が応援し合うこと。そして友達が何かうまくできたことをまるで自分のことのように喜べる、そんな人のために頑張れる子に育ってほしいというのが、一番の願いであり、いつも先生方にも言っていることなんです。やっぱりすべては「人間力」です。

いまどうしても個人主義になって、自分さえよければいいというような傾向が出やすいじゃないですか。だからこそ、私はお母さん方に「子供に伝えてほしいのは、勉強することも、将来、人のために頑張れる子になってほしいということです」とよくお話ししています。

どうして勉強するのか。それは例えば、勉強して医者になることで、多くの人を助けるためですよね。ケーキ屋さんだったらおいしいケーキをつくって、多くの人に癒しを与えて幸せにするためですよね。そんなことを子供たちにはぜひ伝えていってほしいなと思うんです。そのヒントもこの別冊『母』にはすごくあるなと感じています。

──いまの田中理事長のお話は、まさに京セラ創業者の稲盛和夫さんがおっしゃる「利他」にも通じますし、西田文郎先生がおっしゃる「他喜力」にも通じることですね。では、最後に子育て中のお父さんお母さんに向けてメッセージをお願いできますでしょうか。

〈田中〉

とにかく私は、子育てはお父さんお母さん自身が楽しむことが一番大事だと思うんですね。自分は子供の犠牲になっているというような発想ではなくて。そして、お父さんお母さんが楽しんでいる後ろ姿を子供たちに見せてあげてほしい。

その時に心掛けてほしいのは、楽しみながら言葉のシャワーをいっぱいお子さんに与えてあげるということ。読み聞かせ、手遊び歌などをしてあげて、目と耳からの情報をシャワーのように与えてあげてほしいんです。それをお父さんお母さんがやったら、もう本当に家族も円満になりますし、楽しくなってきますし、子供たちもどんどん成長していきます。そんな楽しいワクワクした環境をつくってあげてほしいなと切に願っています。

それはまさに、「やらせない、教えない、無理強いしない」、スパルタの真逆です。子供たちは自分でやる力があります。それを信じてあげてほしいんです。

◉『致知別冊「母」2021』詳しくはこちら◉

※本記事は2021年5月26日に行われた「 週刊『致知』Facebook Live『致知別冊「母」2021』発売直前!子育てのための人間学」の内容を編集したものです。