2025年10月04日

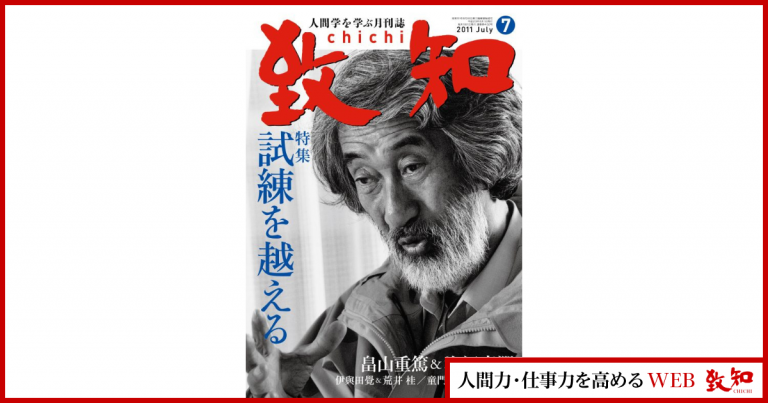

豊かな海を取り戻すための植林活動「森は海の恋人」運動を推進してきた畠山重篤さんが、2025年4月3日に逝去されました。81歳でした。弊誌には、表紙を飾っていただいた2011年7月号特集「試練を越える」をはじめ、3度ご登場。地球環境破壊が深刻化し、自然災害が多発する現代にあって、畠山さんの取り組みは私たちの生活、生き方に大きな示唆を与えてくださいました。豊かな自然を取り戻すためのヒントについて、水中写真家・中村征夫さんと語り合っていただいた2008年3月号の記事を一部ご紹介します。

(本記事は月刊『致知』2008年3月号 特集「楽天知命」より一部抜粋・編集したものです)

森と海は繋がっている

〈中村〉

畠山さんのような漁民の方々が山に木を植えに行くことを、最初は不思議に思う人も多かったでしょうね。海と上流の環境の密接な関係に気づかれたきっかけは何だったのですか。

〈畠山〉

私が養殖をしている牡蠣(かき)というのは、川の水が流れ込んで、淡水と海水が混じり合う汽水域に生息するんです。だから牡蠣を見ていれば、そこに流れ込んでくる川の流域のことは全部分かるんです。

その牡蠣に問題が出てきたのです。中村さんがおっしゃったように、やはり30年くらい前でした。本来なら白い牡蠣の身が、真っ赤になってしまったんです。

〈中村〉

あぁ、牡蠣の身が赤く。

〈畠山〉

牡蠣というのは、餌を求めて泳いでいくことができませんから、自分の周りにある水を一日200~300リットル吸って、そこに含まれているプランクトンを食べて生きています。ですから、自分の棲んでいる海が健全だといいんですが、環境が悪化するとその影響をすぐに受けるんです。

当時、赤潮プランクトンというのが大発生しましてね。牡蠣はその赤いプランクトンを呼吸と一緒に食って、血のように真っ赤になったんです。築地に持っていっても〝血牡蠣〟といわれて、売り物にならないので皆廃棄処分になりました。

それまで我々漁民は、海のことは全部海がやってくれる。〝太平洋銀行〟に任せておけば大丈夫だと考えて、あまり反対側の上流を見ていませんでした。しかし、諸々の要因はどうも反対側にあるのではないかと考えるようになったんです。

〈中村〉

海ばかり見ていてはダメだと。

〈畠山〉

それを確信したのが、フランスに行った時でした。

20年前にうちの近くにある牡蠣の研究所に、カトリーヌさんという若いフランスの学者が来ましてね。向こうは牡蠣の養殖の歴史が世界で最も古い国ですから、一度行ってみたい。牡蠣ツアーでもやってくれませんか、と冗談交じりに言ったら、本当に案内してくれたんです。

それで牡蠣の研究所の職員と一緒に、3人でレンタカーを借りて、フランスの沿岸を半月ほどつぶさに見てきたんです。これが非常に大きかったですね。

〈中村〉

どんな発見がありましたか。

〈畠山〉

ロワール川河口の養殖場に行ったら、牡蠣が実にいいんです。そして干潟(ひがた)にはカニ、タツノオトシゴ、エビなど、たくさんの小動物が生息していて生命力に溢れていました。そこに注ぎ込んでいるロワール川は、すごい川なんですよ。ウナギの稚魚のシラスウナギを向こうではシベルというんですが、これが大量に揚がって名物料理になっているんです。

川に食料にするほど大量のシラスウナギが上っているということは、川の流域がいいってことでしょう。流域がいいってことは、その上流をたどっていくとやっぱり森林が豊かなんですね。

〈中村〉

その豊かな環境から、いい牡蠣が採れるんですね。

〈畠山〉

そうなんです。その体験からも思ったんですが、環境、環境と声高に言わなくても、食べ物の側から見ていったら、結構身近に感じるんですよね。

例えば、フランス人が秋に一番食べたがる料理はジビエといって、野生の鳥、シカ、クマを料理したものなんです。そのためには餌が要るから、木の実がたくさんなる豊かな森がなければならない。料理の側から見ていくと、なるほどなと分かるわけです。

〈中村〉

それはいいアプローチですね。

〈畠山〉

日本は寿司文化でしょう。でもそのネタは全部川の水が流れ込んでくる汽水域で捕れるものです。だからおいしい寿司を食いたかったら、みんな海のことばかり騒いでいますけど、川の流域を見なきゃいけないんですね。

同様に気仙沼の牡蠣の問題も、海のゴミを拾うだけではどうにもならない。そこに注ぎ込む川の流域全体をなんとかしなければという発想に立ったのです。

海から川から遡ってみますと、そこには文字どおり人間模様が横たわっています。家庭排水、工場排水、それから農薬、除草剤といった農業現場の問題。さらにはダムの建設問題とか、造林計画で杉一辺倒になった山がほとんど手入れをされずに放置されていたり。これはえらいことだと思いました。

我々のところのたった25キロの川でもこれだけ問題が山積しているのに、北上川とか信濃川といった、何百キロもある大きな川となれば、それこそ流域にいろんなものが横たわっていますから、これは大変だなと。

でも誰かが声を上げないといつまでもよくならない。それをやってすぐ効果があるわけではないけれど、なんとか皆さんに振り返ってもらいたいと強く思ったんです。

ですから、森林の持っている意味とか、森林からどんな成分が流れてきているとか、そういう科学的知識は全然なくて、何かをやらなければという衝動で木を植え始めたわけです。その運動の中でいろんな出会いがあり、科学的な裏付けもとれるようになって、これはすごく意味あることだということが、だんだん分かってきたんです。

◇中村征夫(なかむら・いくお)

昭和20年秋田県生まれ。高校卒業後、上京。会社勤務を経て20歳で潜水と写真を始め、水中撮影プロダクションに入社。52年フリーカメラマンとして独立。主な受賞は木村伊兵衛写真賞、日本写真協会年度賞、土門拳賞など。現在は撮影プロダクション「スコール」代表として世界中の海に潜り撮影活動を展開。

◇畠山重篤(はたけやま・しげあつ)

昭和18年中国生まれ。37年宮城県立気仙沼水産高校を卒業、家業の牡蠣養殖業を継ぐ。平成元年「牡蠣の森を慕う会」を結成し、漁民による広葉樹の植林活動「森は海の恋人」運動を推進。6年朝日森林文化賞受賞。11年「みどりの日」自然環境功労者国務大臣環境庁長官表彰。