2021年07月20日

令和3年1月23日(土)に行われた「『致知』新春オンライン講演会」。900人を超える愛読者の方々にご参加いただき、感動に包まれる中、盛況裡に終了しました。その新春オンライン講演会の第三講では、弊誌連載でもお馴染み、アサヒビール社友・福地茂雄先生、文学博士・鈴木秀子先生、鎌倉円覚寺管長・横田南嶺先生による特別シンポジウムを開催。『致知』の魅力に始まり、このコロナ禍を生き抜くための心構え、よりよい人生を送る秘訣までを語り合っていただきました。そのシンポジウムの内容を2回にわたってご紹介します。

令和3年1月23日(土)に行われた「『致知』新春オンライン講演会」。900人を超える愛読者の方々にご参加いただき、感動に包まれる中、盛況裡に終了しました。その新春オンライン講演会の第三講では、弊誌連載でもお馴染み、アサヒビール社友・福地茂雄先生、文学博士・鈴木秀子先生、鎌倉円覚寺管長・横田南嶺先生による特別シンポジウムを開催。『致知』の魅力に始まり、このコロナ禍を生き抜くための心構え、よりよい人生を送る秘訣までを語り合っていただきました。そのシンポジウムの内容を2回にわたってご紹介します。

なぜ『致知』は43年読み継がれているのか

――弊誌『致知』は今年9月で創刊43周年を迎えます。弊誌を長年にわたってご愛読、ご支援くださっている先生方に、まず『致知』の魅力や期待していることについてお伺いしたいと思います。

(福地)

時代が変わり、紙媒体が減少している中で、『致知』の読者がずっと増え続けているのはなぜか。それはやはり『致知』の内容、編集方針が素晴らしいからですね。自分の親や子、親しい友達や恩師、同僚や部下に勧めたくなるような内容、編集方針だからこそ、読者は増え続けてきた。

そしてその編集方針の一番の魅力は、時代に迎合しない点にあるのだと思います。「いつの時代でも、仕事にも人生にも真剣に取り組んでいる人はいる。そういう人たちの心の糧になる雑誌を創ろう」という編集方針は決して変わらない。いまのこの変化の時代にあっても、『致知』が『致知』であり続けることを私は信じてます。

(鈴木)

いまコロナ禍という不安の時代の中で、多くの方がいろいろな不安に囚われていると思いますが、大切なことはやはり「自分の中心軸」をしっかり育てることだと思うんですね。

では、自分の中心軸をどうやって育てるのか考えてみますと、例えば、ある人の一生を振り返ってみた時に、誰かによい言葉をもらった、あるいは激励されたり、叱られたりしたことが大きな力になっているように思うんです。そして『致知』を読んでいると、知らないうちに自分の心にピンとくる、ハッとさせられる言葉に出会い、それがいつの間にか自分の中心軸を育てていってくれるように感じます。

ですから、『致知』に出てくる言葉や文章を自分の中で思い巡らせながら、自分の中心軸を深めることで、コロナ禍の不安の時代にめげず、かえって成長していくようになる。その力を与えてくれるのが、まさに『致知』という雑誌ではないかと思います。

(横田)

いま福地先生、鈴木先生が言われたように、私も変わらないものの魅力、尊さというのをこのコロナ禍でしみじみと感じております。

我われお寺は、これまで大勢の人が集まるように努力をしてきました。しかし、それがコロナ禍で人が集まれなくなり、全部駄目になりました。そして、いま大きく変わっていかざるを得ない中で、何がありがたかったかというと、やはり毎月、毎月変わらず『致知』が届くことですね。編集部の方々も、緊急事態宣言の中で取材をするのはたぶん大変だったろうと思いますが、内容が衰えるどころか、より一層充実しているんですね。その変わらない『致知』を読んで、ああ、なるほど、変わらないものの尊さっていうものを改めて思いました。

同時に、不易流行という言葉があるように、致知出版社は変わらないものを守りながら、若い社員の方を中心に「Facebook live」のような新しい取り組みもされている。変わらないものを守りながら、時代の変化にも対応する。私たちも、それを手本にしていきたいなあと思っております。

人に優しさを与える練習をするいいチャンス

──ありがとうございます。いまお話にも出ましたが、新型コロナウイルスの感染拡大がいまだ収まらない状況にあります。この困難な状況をどのような心構えで生きていけばよいかという点についてもお聞かせいただけますか。

(鈴木)

確かに困難な状況にはありますけれど、自宅にいる時間が長いこんな時こそ、静かに、じっくりと本を読んでみるべきだと私は思います。古くからの読者の皆さんは、『致知』を大事に取ってあると思うんです。それをもう一度取り出して、丁寧に読み返して、自分の心にピンとくるのはどの言葉なのか、この困難な時代を乗り越えていく上で、『致知』はどのような言葉を自分に贈ってくれているのか、いま一度、丁寧に読み返すいいチャンスにすればよいのではないでしょうか。

他人に頼らないで、自分自身で『致知』の記事の中から力になるものをしっかり掴み取り、それを自分のものにしていき、日常の中で大きく活かしていく。そして、これは『致知』でもよく説かれていますけれど、世のため、人のためになることを実践する。例えば、家庭の中で普段よりちょっと優しい言葉を掛け合う。会社の中でちょっとした優しさや、心遣いをしてあげる。いまは人に優しさを与える練習をするいいチャンスだと思うんですね。そうしないと、ストレスが多くなって不安が高じていきますから。

──鈴木先生には弊誌にて「人生を照らす言葉」という連載をしていただいています。特にコロナ禍になって以降、読者の方からも「鈴木先生の言葉、文章にすごく励まされます」といった声がたくさん寄せられています。

(鈴木)

『致知』の連載で、一番易しく読めるのが私の連載ではないかと思います。それで読者の方も、まるで私が致知出版社の人間であるかのように、たくさんお手紙をくださるんですね。そのお手紙の中には、「普段は何気なく読んでいるけれども、例えば、肉親を亡くした時や、周りの人が大変な状況になった時に、『致知』をパッと開くと自分に必要な文章が与えられるような気がする」といった内容のものもありました。

アメリカに永住している友人は『致知』を丁寧に読むと、一か月はかかるっていうんですね。ですから、きょうはどこどこを読むと決めて、ちょうどひと月経つと全部読み終わり、そのタイミングで次の号が届くんだと。そして、一か月かけて『致知』を読み終えると、なんだか学校の一学期が終わったような気になると言っていました。『致知』は、どこに住んでいても、辛い時でも、何でもない時でも、大きな励みになる力を与えてくれる。友人はそんなことを感じているみたいですね。

私も読者の方からお手紙いただくと、まるで昔から知っている人のような感じがして、大きな力をいただき、とても励まされます。次の連載ではどんな文学作品を取り上げようかなって、よく思い巡らします。連載を続けながら、人間はお互いに助け合い、お互いに励まし合って、生かされているんだなっていうことをとても強く感じますね。

──鈴木先生の連載を拝読していると、当たり前のように感じる日常の些細なことにも感謝の気持ちを持って生きることの大切さを教えられます。

(鈴木)

特に歳をとってくると、いままで当たり前にできたこと、何でもなかったことがだんだんできなくなってくる。そうすると、階段を上がって歩けることもありがたい、食事を食べられることもありがたい、眠れることもありがたい、住む家があることもありがたい。そう考え始めると何もかもありがたくなってきます。

この頃は、何に対しても「ありがとうございます、ありがとうございます」と感謝を伝えています。そうしていると、あの人があんなことを言ったとか、若い時には気になっていたことが、何にも気にならなくなりました。これは歳をとることの大きな恵みだと感じています。

感謝して真摯に祈ることが生きる力になる

(横田)

私も、『致知』が届くといつも鈴木先生の連載を先に読むんですね。やはり、分かりやすいし、心にスッと入ってくる。その対極にあるのが、私の連載「禅語に学ぶ」ですね(笑)。禅語というのはどうしても難しい漢字が多いですから……。

それで、困難な時代に大切な心構えについてですが、やはり、困難に向き合った時に混乱をしてしまう、心を取り乱してしまうことが一番困ることだと思います。心を取り乱すというのは、自分の頭の中で混乱をしていることが多い。ですから、困難に向き合った時には、まずは体を整える、それから呼吸を静かにして整える。もうその二つだけでも、ずいぶん混乱、取り乱した心が治まってくると思っております。

後は食事や睡眠です。鈴木先生が何でもありがたいとおっしゃいましたが、やはり毎日しっかり食べて、しっかり眠ると、それだけでも心と体が落ち着いてくるものです。私はその体、呼吸、暮らしの3つに目を向けて、自分でも気をつけております。

──以前、弊誌の対談取材の中で、横田先生は趙州(じょうしゅう)和尚の「恰好」(かっこう)のお話をされました。この教えも困難な状況の中でとても参考になる、指針となるような教えではないかと思います。

(横田)

どんなことが起こっても、どんな困ったことがあっても「恰好」、つまり「よし来た!」と受け止める、これはとても大事な心構えです。ただ、このコロナ禍は、「よし来た!」とは思われませんね(笑)。早く収束してほしいというのが切実なところでございます。

──昨年、ご対談いただいた際には、「祈り」の大切さもおっしゃっていました。「祈り」というのも、このコロナ禍の中で一つのキーワードになるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

(横田)

祈りについては、シスターでもあられる鈴木先生に聞いていただいたほうが、よいように思いますが(笑)。やはりコロナ禍のように、我われ人間の力ではどうしようもない状況に直面した時には、真摯に祈るしかありません。そして祈るということ自体が、生きる力になっていくのではないかと感じています。

(鈴木)

私たちは一人で生きているわけではありません。自分で努力もしますが、やはり自分で出来ないことは他人に助けていただかなくてはいけない。同時に私たちは自然や人智を超える大きなものからたくさんの恵みをもらって生きている。そのように、他の人から助けてもっていることに感謝して祈り、その感謝をお返しするために、困難に遭っている人たちのために祈る。そのような祈りによって、私たちは皆繋がっているんだということをもう一度体験させてもらうことが、特にいまの時代には必要だと思うんです。

※後編では、福地茂雄氏にコロナ禍のいまを語っていただきます。更新予定は2月16日です。

(本記事は令和3年1月23日開催「『致知』新春オンライン講演会」での講演内容を抜粋・編集したものです) ◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――

《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。

※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

◇福地茂雄(ふくち・しげお)

昭和9年福岡県生まれ。32年長崎大学経済学部卒業後、アサヒビール入社。京都支店長、営業部長、取締役大阪支店長、常務、専務、副社長を経て平成11年社長に就任。14年会長。18年相談役。20年第19代日本放送協会会長(23年まで)。『致知』「巻頭の言葉」執筆陣。

◇鈴木秀子(すずき・ひでこ)

東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。聖心女子大学教授を経て、現在国際文学療法学会会長、聖心会会員。日本で初めてエニアグラムを紹介し、各地でワークショップなどを行う。著書に『自分の花を精いっぱい咲かせる生き方』(致知出版社)などがある。『致知』にて「人生を照らす言葉」を連載中。

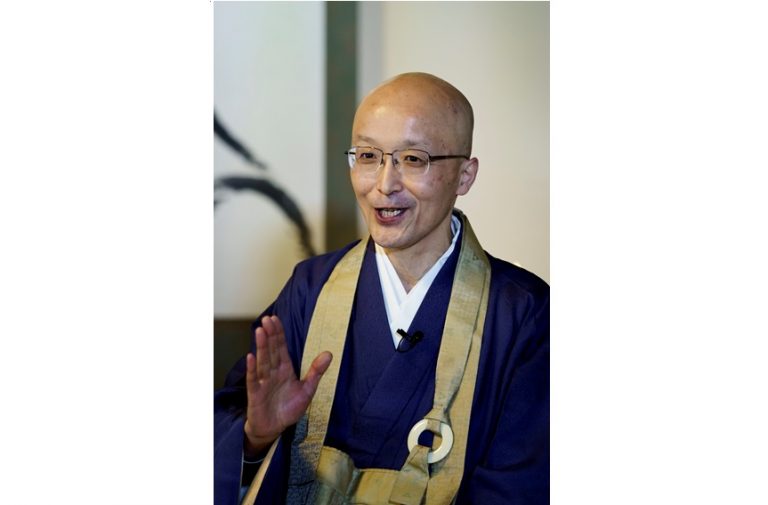

◇横田南嶺(よこた・なんれい)

昭和39年和歌山県生まれ。62年筑波大学卒業。在学中に出家得度し、卒業と同時に京都建仁寺僧堂で修行。平成3年円覚寺僧堂で修行。11年円覚寺僧堂師家。22年臨済宗円覚寺派管長に就任。著書多数。最新刊に『十牛図に学ぶ』(致知出版社)がある。『致知』にて「禅語に学ぶ」を連載中。