2025年03月28日

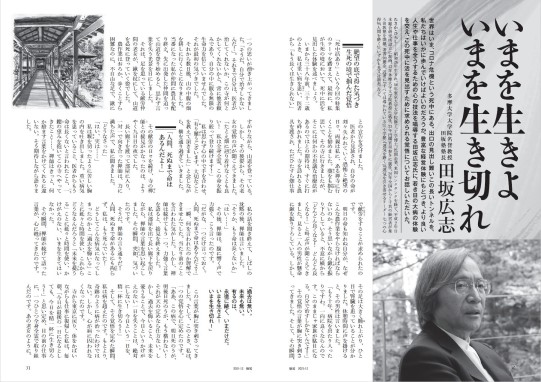

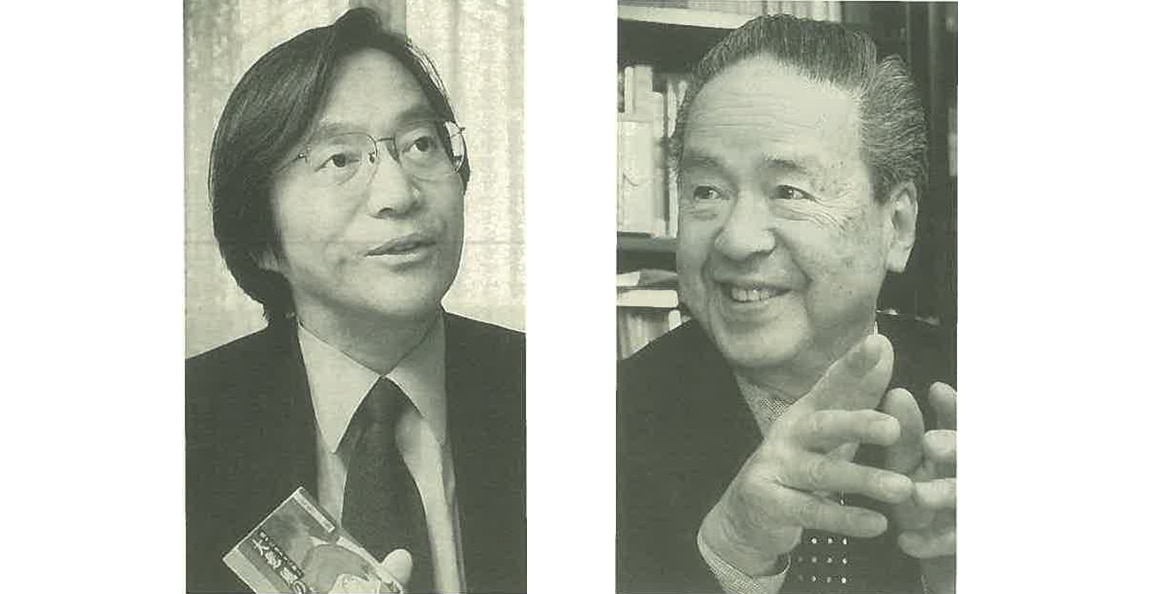

「明日、死ぬ」。そんな極限状態の中、戦場で死と直面してきた体験をベースに、仏教の深い哲理を平易な言葉で説いた故・紀野一義さん(仏教学者/写真右)。その著書の愛読者の一人であり、多摩大学大学院名誉教授の田坂広志さん(写真左)は、迷走を続けるいまの日本の行方を深く憂い、「なぜ働くのか」「なぜ生きるのか」という本質的な問いを世に発し続けています。お二人の初対面となったこの対談では、田坂さんが紀野さんへ問いをぶつけます。

「明日、死ぬ」。そんな極限状態の中、戦場で死と直面してきた体験をベースに、仏教の深い哲理を平易な言葉で説いた故・紀野一義さん(仏教学者/写真右)。その著書の愛読者の一人であり、多摩大学大学院名誉教授の田坂広志さん(写真左)は、迷走を続けるいまの日本の行方を深く憂い、「なぜ働くのか」「なぜ生きるのか」という本質的な問いを世に発し続けています。お二人の初対面となったこの対談では、田坂さんが紀野さんへ問いをぶつけます。

「今日しか生きられない」という現実

〈田坂〉

先生の「明日死ぬ」という心の修行は、やはり戦場でお始めになったのですか?

〈紀野〉

いえ、まだ戦争に行く前に、私にそういうことを言ったお坊さんが何人かいたんです。

子どもの頃、近所に臨済宗の国泰寺派の大きなお寺がありましてね。そこの一番偉いお坊さんが、うちの親父をとても高く評価してくれていたんです。親父は法華宗のお坊さんだったから、宗派は違うんだけれども、頼まれてよくそこへ話をしに行っていたんです。

その関係で、私もそこのお坊さんにえらく可愛がられて、よく坐禅をしに行っていたんです。まだ中学3年くらいの時でしたね。その時に雲水を指している方々から、

「今日一日しかないと思って坐れ。明日もある、明後日もあると思うから、足がしびれたのどうのと言うんだ」

と言われました。それが、なるほどすげぇこと言うな、と心に焼き付いていたんです。それ以後も、例えば南禅寺の柴山全慶老師とか、円覚寺の朝比奈宗源老師という方にすごくお世話になって、一緒にいるといろんなおもしろい話をしてくれるんですが、その時に度々出てきたのがやはり「今日しか生きられんと思え」っていう教えでしたね。

〈田坂〉

そうですか。

〈紀野〉

朝比奈老師はお母さんが大好きでね。7歳の時に亡くなったそうですが、

「わしの母親が死ぬ時に『草葉の陰からおまえたちを見守っているで』と言って死んだので、虫にでもなったかと思って、わしは次の日から庭へ出ちゃあ、葉っぱを一枚ずつ裏返して歩いた」

と。もうその話は五遍ぐらい聞かされましたけど、何度聞いても涙が出てくるんですね。老師はそういう話をしながら、

「ああいう丈夫なお袋さんでも、あっという間に死んでしまうんだから、人間は今日だけしか生きていないというのをわしに教えてくれたんじゃないかな」

という話へつながっていくんです。

〈田坂〉

なるほど。お若い頃からそういう教えを受けてこられたことが、戦争でも生かされたのですね。

〈紀野〉

それから、私が少年の頃は日中戦争の真っ最中で、広島にあった実家の近くの宇品(うじな)という港に日本中の部隊が集結して送られていくんです。そうするとね、毎晩夜中の12時頃からザッザッザッザッという音が遠くから響いてきて、うちの前を通って、港のほうへずーっと行くんですよ。

その時、母親は何をしていてもちゃんと正座してね、じっと目を据えて見てるんです。そして

「一(かず)ちゃん、あの兵隊さんたちは生きて帰らないんだよ。あんたもいつかは、ああやって出て行くんだけど、お母さんはあなたを送りたくない」

ってよく言っていました。ですから、いまの人が心の中だけで「今日しか生きられない」と思うのと、彼らとは違うんですよ。彼らは具体的に現実的に今日しか生きられないという境遇にいたんです。

〈田坂〉

確かに、いまとはまったく状況が違いますね。

〈紀野〉

船に乗ったって、出たと思ったら沈められるんですからね。それはもう悲惨なものですよ。

私が乗った輸送船なんて、昭和20年の1月3日に門司を出港したから、日本から出た最後から2番目の船団で、門司の港を出て30分したら最初の船が撃沈されました。投げ出された兵隊がそこら中泳いでいるんですよ。でも助けない。助けるために船を止めると狙われるからです。あらかじめ船に乗る前から申し渡されているんですよ。

「沈されても助けは来ないから、そのつもりでいろ」

って。戦争に行くとそんなことばかりですから、いつも「今日死ぬ、今日死ぬ」ですよね。

1,752発の不発弾を処理して

〈田坂〉

明日も明後日も、来年も10年後も同じように自分の人生があると思っている限り、退路を断って、この一瞬にかけるという思いは生まれてこないでしょう。かつての日本人にはそれがあったと思いますが、これからの時代、そういう心の姿勢を持つことが再び求められるようになると私は思っています。

いま、グローパリゼーションとか、欧米流の経営が素晴らしいとか盛んに言われていますが、私は日本が古くから持っていたそういう心のあり方や智恵というものが、日本の経営の中にもう一度復活してこない限り、日本という国の再生はないと思うのてす。

その意味で、先生からもう一つ伺いたかったのは、不発弾を処理されたピソードです。

爆撃襲来の後、あちこちに無数に落ちている不発弾を処理するために、先生は信管を抜いて回られたそうてすね。

〈紀野〉

はい。

〈田坂〉

その作業は一つ間違えば一巻の終わり。そこでもう明日はなくなるわけですね。

そこで先生は、抜く前に坐禅を組まれた。坐禅をして一心に不発弾を見ていると、ふっと信管が見えてくる。その瞬問にさっと立ち上がり、スパナを持って信管をパッと外されたと。

この体験が先生にもたらしたものについて伺いたいのですが。

〈紀野〉

本当は、軍法違反だったんですけどね。というのは、兵隊がおもしろ半分に触って爆死した例が3度あったんです。でも台湾人の部屋の中や庭、田んば、畑なんかに落ちていて、彼らはいつも脅えていた。それでね、軍命令に違反して、タ方少し薄暗くなってから外して歩いたんてす。

そりゃやっぱり怖いてすよ。構造はみんな違うし。それてどうしても分からない時に、爆弾の側で座り込んてじーっと考え込んだんてす。

そしたら、あぁこれは子どもの頃国泰寺派の寺でやっていた坐禅と同じだ、と気づいたんです。そうやって心を落ち着かせると、だんだん分かってくるので、そこですぐ外すんです。考えてると怖くなりますからね。それで結局、1,752発処理したんてす。

〈田坂〉

1,752発ですか。

〈紀野〉

ええ。台湾の李登輝さんが最近そのことを知って、そういう日本軍人がいたことを初めて知った、というんで、今度会うんです。

ともかく、その体験は私にとってもプラスになりましたね。それはもうどこで修行しても、爆弾の前での修行に勝るものはありませんよ。剣道の稽古でいくら竹刀を振っても、真剣でやり合う稽古にはかなわないのと同じてす。そりゃ恐ろしいものですよ。

〈紀野〉

私は、いまの日本人は足軽(あしがる)だと思うんです。この隊長さんについていけば儲かるとか、命が助かるとか、うまいものを食えるとか、そういうのは足軽でね、本当に優秀な民族じやないと思うんですね。

昔の日本人というのは、そういうことはありませんでした。一人ひとりが侍だったから「自分のできることは何ですか。自分に何をやらせてくれますか。やらせてくれるなら任を持ってやります」というような人が多かった。こういう姿勢のほうがいいと思うんです。

最近は、あまり面倒くさいことはやらないで、カネだけはたくさんくれるところへ行きたがる人が多い。これは本当に足軽でね。こんな足軽ばっかり増えたんじや、日本は絶対にいい国にはなりません。

私は、侍がもっと増えなきゃいけないと思いますよ。あなたも侍の一人だから、周りからいろいろ言われるでしょうけど、いくら言われたって、言うべきことは言い、やるべきことはやらなければね。

〈田坂〉

おっしゃる通りですね。侍や武士道という日本古来の精神を、我々はいま一度見つめ直すべきではないかと思います。それは決して封建制や戦いを賛美する意味ではなく、『葉隠』の

「武士道とは、死ぬことと見つけたり」

という言葉のごとく、己の二本の足でしっかりと立ち、常に死を見つめて歩むという生き様の意味においてです。この精神は日本人の最も優れた文化的基盤ではなかったかと思うのです。

〔中略〕

いまの日本の経営者も、一人ひとりが、先生のおっしゃる侍的精神を持って歩まれるべきでしょう。我々が一所懸命に働いているのは、もっと素晴らしい何かのためではないのか。そう私は思います。この気概を持つことこそが、私は侍の精神だと思うのですね。

〈紀野〉

言い換えれば、それこそが今日のテーマでもある〝花〟ですね。

〈田坂〉

はい。「自分の花を咲かせて生きる」という心構えは、まさにその一点にあるのではないでしょうか。

(本記事は月刊『致知』2003年5月号 特集「自分の花を咲かせて生きる」より一部を抜粋・編集したものです)

◇紀野一義(きの・かずよし)

大正11年山口県生まれ。広島高校(旧制)を経て昭和23年東京帝国大学卒業。学徒動貝て南方に出征。生死の境をさまよいながらも帰還、信仰に目ざめる。宝仙字園短期大学教授・副学長を経て、学長に就任。現在正眼短期大学副学長。昭和33年日本印度学仏教学会学会賞、昭和41年第1回仏教伝道文化賞をそれぞれ受賞。著書に『いのちの世界――法華経』『親鸞 何が人を強くするのか』など多数。平成25年逝去。

◇田坂広志(たさか・ひろし)

昭和26年生まれ。49年東京大学卒業。56年同大学大学院工学系研究科修了。民問企業を経て、62年米国シンクタンク・バテル記念研究所客貝研究員。平成2年日本総合研究所の設立に参画。12年多摩大学教授に就任。同年シンクタンク・ソフィアバンクを設立、代表に就任。14年より「私塾 未来からの風」を主宰。著書に『なぜ、働くのか』『仕事の報酬とは何か』など多数。