2020年11月05日

江戸時代以前、縄文時代から戦国時代につくられ、土地と土地、人と人を結んで歴史をつくってきた「古街道」。多摩丘陵地域に生まれ、開発で失われゆく古街道の保全・研究のために全国で40年以上活動を続けてこられた宮田太郎氏に、歴史を後世へ残すための古街道の意義を語っていただきました。

江戸時代以前、縄文時代から戦国時代につくられ、土地と土地、人と人を結んで歴史をつくってきた「古街道」。多摩丘陵地域に生まれ、開発で失われゆく古街道の保全・研究のために全国で40年以上活動を続けてこられた宮田太郎氏に、歴史を後世へ残すための古街道の意義を語っていただきました。

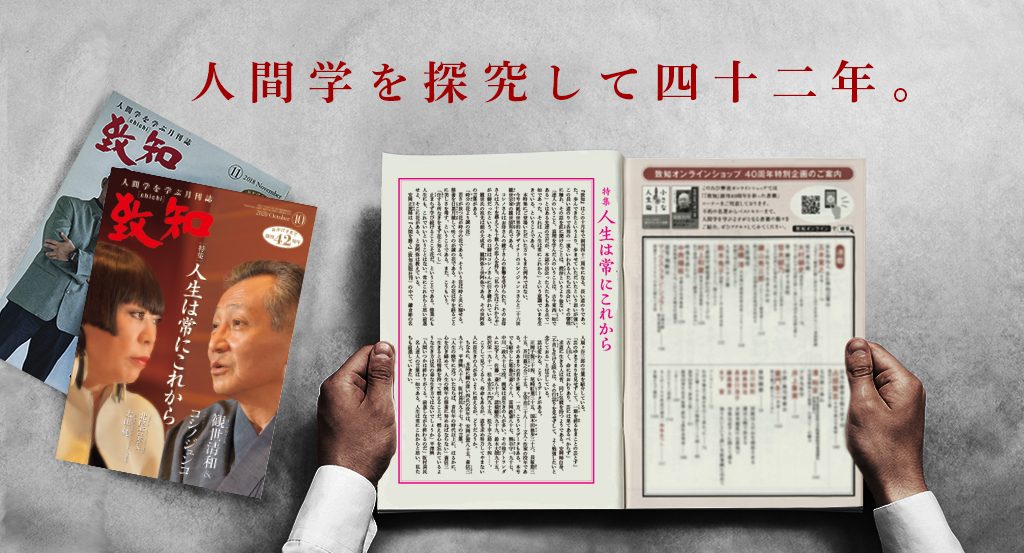

◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。

1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

多摩丘陵の歴史の声を聴いて

「道は人類史を記録したレコード盤の溝のようなもの。私たちが針となって跡を辿れば、壮大な歴史が再生される」

私はこの信念の下、多摩丘陵(東京都)を中心に各地に残る〝古街道〟を40年近く研究してきました。各地での講義の他、総務省の地域力創造アドバイザーなども務め、「歴史シアター方式」と名づけた古街道ツアーや探索会、歴史やまちづくりの講演も4,000回以上を数えるでしょうか。

古街道というと、東海道など江戸時代の街道を思い浮かべる方が多いかと思います。実は、それらは江戸幕府の手で整備された旧街道で、古街道とは縄文から戦国時代にできた街道を指します。時に数千年の歴史を重ねる古街道には、旧街道に匹敵するロマンがあると思っています。

そのような古街道が集中する場所の一つが、私の故郷・多摩丘陵です。戦後の大規模開発を経て、いまでは新興住宅地として知られる同地域ですが、昔ながらの旧存地域も点在しています。広大な関東平野の中で、武蔵野と相模野との間にある多摩丘陵には、東西日本の往来に関する貴重な古街道が多数残されていることが分かってきています。

事実、私が生まれた昭和34年当時、多摩丘陵は自然豊かな里山で、数多くの遺跡を擁する歴史遺産の宝庫でした。地面を探れば土器や石器がたくさん見つかったものです。小学4年生の誕生日に両親から贈られたドイツの考古学者・シュリーマンの伝記に夢中になった私もまた、日が暮れるまで自転車で土器片を集めて回る考古学少年でした。

社会人になってもその情熱は冷めることなく、働きながらライフワークとして多摩丘陵の調査を続けていたのですが、25歳の時に大きな転機が訪れます。その頃、私は源義経の母・常盤御前や、父・義朝に従っていた御持僧が多摩丘陵の奥州古街道沿いに庵を構えていたという伝説の真偽を調べていました。常盤御前が植えたという3本のシイの大木は戦争中の高射砲の試し撃ちの的になり、1本だけ奇跡的に残っていたのですが、周辺を調べるうちに、考古学的な方法で当時の建物跡や生活の痕跡、また伝説などを解明できるかもしれない、と胸を躍らせていました。

ところが、その夢は開発による工事で脆くも潰えました。多摩丘陵の豊かな自然と共に先人たちの想いの累積である遺跡や伝説地が次々と壊されていく光景を目の当たりにし、しばらく涙が溢れて止まらなくなってしまったのです。

奈良や京都から東北地方へと続く奥州古街道がこの丘を抜けていたことが次第に見え始める中で、当時の様々な旅人も見たであろう、丹沢連峰まで続く美しくも緑深き丘陵が、いまこの時代に大きく変貌していく姿に、体から力が抜けていくような想いでした。

そして、拾い集めた土器類をポケットにねじ込み、次第に暗くなる夕景を丘の上から眺めていた少年の頃の記憶が重なっていく中で、「多摩丘陵に眠る大切なものを残し伝えよ」という先人や精霊たちの声を聴いたような気がしました。その時に私は、多摩丘陵の遺跡の調査・保全に人生を懸けることを誓ったのです。

「点」の遺跡を古街道が結ぶ

職場を近場へ移し、時間を見つけては現地調査に取り組むと共に、山中で出会い意気投合した同志2名と研究会を設立。丘陵に残る古街道の調査を始めたところ、武蔵国府があった府中から鎌倉へと続く鎌倉街道跡を複数か所で発見したのでした。

その中で、多摩市の開発予定地にあった丘の上の古道について、「せめて調査だけでもしていただきたい」と市議会に掛け合ったものの、「そんなものを調査したり残したりして何になるんだ!」と一部から反対の声が上がりました。それでも審議の結果、「形は残せないが記録だけは残す」として、ようやく発掘調査が実施されました。結果は驚くべきもので、鎌倉時代の街道跡だけでなく、さらに下の地層から奈良・飛鳥時代の古代の東海道と思われる道跡が発見されたのでした。道幅約12メートルにも及ぶその街道は、まさに多摩丘陵の歴史的重要性を物語るものだったのです。

結果として、「打越山遺跡」と名付けたその遺跡を残すことはできませんでしたが、いまになって全国の研究者から、貴重な古代国道の遺跡だったとして惜しまれています。

その後、37歳で「道の研究家」として独立。府中から川崎市西部を過ぎ、金沢八景まで繋がる古街道や歴史環境の保全に奔走したこともありましたが、一つの遺跡の価値を残すために設計を変更するという考えは実現し得ない時代でした。

しかし、残すべきものを後世に残していかなければ、その先にあるのは日本文化、歴史の喪失です。一か所ごとに孤立した遺跡を残しても単なる点に留まり、歴史の物語、全体像は見えてきません。ここに、遺跡と遺跡を結び、物語を紡いでくれる古街道を保全する意義があるのです。

そのために特に力を入れてきたのが、冒頭でも述べたツアー活動です。古街道跡を自分の足で辿る中で、その土地が持つ歴史ストーリーを知識ではなく感性で掴んでもらうことを主眼に置いています。

ある時、参加された方が、高台に立ってその地の物語に思いを馳せつつ街を眺める時、遠い彼方を見つめるように瞳がキラキラと輝き始めることに気がつきました。以来、私は知識脳と感性脳の双方が共に活性化する瞬間を創ることが、自分の使命だと感じています。それが地域の歴史を後世に伝えることに繋がると信じ、今後も古街道の魅力を発信していきたいと思います。