2022年08月19日

業界トップクラスの医療機器メーカーとして、新型コロナウイルス感染拡大対処の現場に大きく貢献したテルモ。創業100年を目前としていまなお変革・成長を続けるテルモも、かつて存続の危機に瀕したことがありました。その危機をV字回復で乗り越えたのが現名誉会長・和地孝氏です。本インタビューは、そんな和地氏に自身が実践した企業体質変革の実体験をお話しいただいたものです。

業界トップクラスの医療機器メーカーとして、新型コロナウイルス感染拡大対処の現場に大きく貢献したテルモ。創業100年を目前としていまなお変革・成長を続けるテルモも、かつて存続の危機に瀕したことがありました。その危機をV字回復で乗り越えたのが現名誉会長・和地孝氏です。本インタビューは、そんな和地氏に自身が実践した企業体質変革の実体験をお話しいただいたものです。

※インタビュー内容は2009年当時のもの

◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。

1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

経営改革にあたっての5つの壁

――実質、専務時代から経営面を担われていたんですか。

〈和地〉

はい。その頃から様々な経営改革に着手したわけですが、当時のテルモには5つの壁がありました。

まずは先ほど申し上げた1千億円という「売り上げの壁」、第2に縦割りで進まない「商品開発の壁」。

第3が「財務の壁」です。バブルの頃に社債を出しまして、半分は研究開発のための建物に使ったのですが、半分は資産運用したために、バブルがはじけたら完全な紙くずになってしまいました。

第4が「海外展開の壁」です。テルモは昭和46年のアメリカ進出を皮切りに、早い段階から海外展開はしていました。ところが発想が日本的なんですね。土地は必ず値上がりすると思っていて、広い土地を買って、大きな工場を建てて、大きな機械を入れた。しかしマーケティングという発想は一切ないから、稼働率が落ちるか、価格を下げて赤字になる。本社が黒字を出していても、海外が真っ赤っかということで、随分足を引っ張られていました。

そして5番目にして最大の壁が、「企業体質の壁」、要するに人の問題でした。結局、この問題が解決しない限り、先の4つも片付かないわけです。

――おっしゃるとおりです。しかし、企業体質を変えることは容易ではありません。

〈和地〉

そこで私は、当時国内にいた4千人以上の社員全員に直接会って、直に私の思いを伝えるしかないと考え、本社を飛び出していわゆる「現場まわり」をやったんです。

なぜかというと、前の社長は役員会で役員に伝え、役員が部長に、部長が課長に、課長が一般社員にというルートで伝令していました。もし、それと同じ方法を取ったら、どんなに経営方針が変わったとしても、途中で社員たちは「本当かな?」と思って、結果何も伝わらないだろうと思いました。

そうなると、もう直接会って話すしか方法がなかった。それで本社を飛び出して、全国津々浦々、自分の足で回りました。

――それは、どのような形で面談をされたのですか。グループミーティングのような形?

〈和地〉

時と場合によりますが、支店だと支店単位で話をして、その後に時間があれば皆で酒を飲むとか。工場の場合は大きいですから、いくつかのグループに分けるなりして、とにかく4000人全員に直接語りかけました迂遠なようですが、この「4000人全員」ということが大切だったと思います。

全国を回っているとおもしろいですよ。私がどこかで何か言うと、すぐに別の支店や工場に伝わるんです。一度、昼食に蕎麦を所望したら、次の支店でもその次の支店でも蕎麦屋に連れて行かれて(笑)。戦術戦略は全然伝わらないのに、人事情報とかそういう情報はすぐに横に流れる(笑)。

だから全国の社員たちも、最初のうちはかしこまっていましたが、「新しい社長には思っていることを言っていいんだ、むしろそっちのほうが喜ぶ」とか、パパパっと伝わって、次第に様々な話を聞かせてくれるようになりました。

有言不実行から有言実行企業へ

――縦割りという組織上の問題点にはどういう手を打たれましたか。

〈和地〉

組織とは、よい仕事をするための手段であると私は考えています。よい仕事もできていないのに、組織の完璧さを求めるのは本末転倒だなと。それまでがガチガチの縦割り組織でしたから、同時に「テルモビジネスユニット」という横括りの組織制度を導入しました。

例えばカテーテルなら、それに関わる人を開発からも営業からも生産からも集める、といったように、もともとの部署に籍を置きながら、ユニットに参加させるのです。

――同時に2つのセクションに身を置くということですか。

〈和地〉

そうです。なので、実際に運営していくと様々な問題が生じました。その社員を評価するのは部署なのか、ユニットなのか。責任を取るのはどっちなのか。1人の人間に2つの命令系統があるのだから混乱するのは当然です。しかし、その混乱こそが私の狙いでした。

――というと?

〈和地〉

曖昧な状態に置くことで、至るところで人と人との衝突や摩擦が起き、それが契機となって社内のあちこちに議論が生じました。結果としてそれがコミュニケーションとなって、部門の壁を打ち破っていったのです。

その他、映像メディアを駆使してビデオで社内報をつくって全社に放映するなど、いろいろとやってきましたが、もう一つ私が成功したなと思うのは創業75周年の時行った「有言実行キャンペーン」です。

当時の問題の一つに「言うことは立派だけど、実行が伴わない」という評論家体質がありました。これを何とかしなければと考え、「何でもいいから自分で目標を立ててください。それを半年で実行すれば、豪華客船に招待して表彰します」と、全世界のテルモに呼びかけました。

この目標というのは企業活動に直結していなくてもよしとしました。当時グループ全体で約5000名いたうち、4300名の社員から応募がありましたが、その中身は「富士山頂でゴミ拾い」とか「献血を10回する」など様々でした。しかし、「有言実行」の動機づけになるなら構わないと思いました。

――結果はいかがでしたか?

〈和地〉

1800名が目標を達成して、それだけでも意義のあることでしたが、その中から約500名を客船「ふじ丸」に招待して表彰式を行いました。

なぜ船かというと、何かあったら一蓮托生ですから、陸地とは心理状態が違うんですよね。また、相部屋が多いので、そこに生産も開発も営業もごちゃまぜにして入れました。

選ばれて表彰されたプライドもあるし、宴で酒も入っているから、部屋に戻った彼らはおそらく一晩中テルモの将来について話し合い、それぞれが会社を変えなければいけないと感じたのだろうと思います。

翌日、全員で甲板に出て皆で歌を歌った時のあの熱気。あれで全社に火がついたんですよ。彼らはそれぞれの持ち場に帰って、伝道師の役割を果たしてくれました。私の中でそれが一番印象に残っているし、有益だったなと思っています。

(本記事は月刊『致知』2009年3月号 特集「賜生」より一部を抜粋・編集したものです)

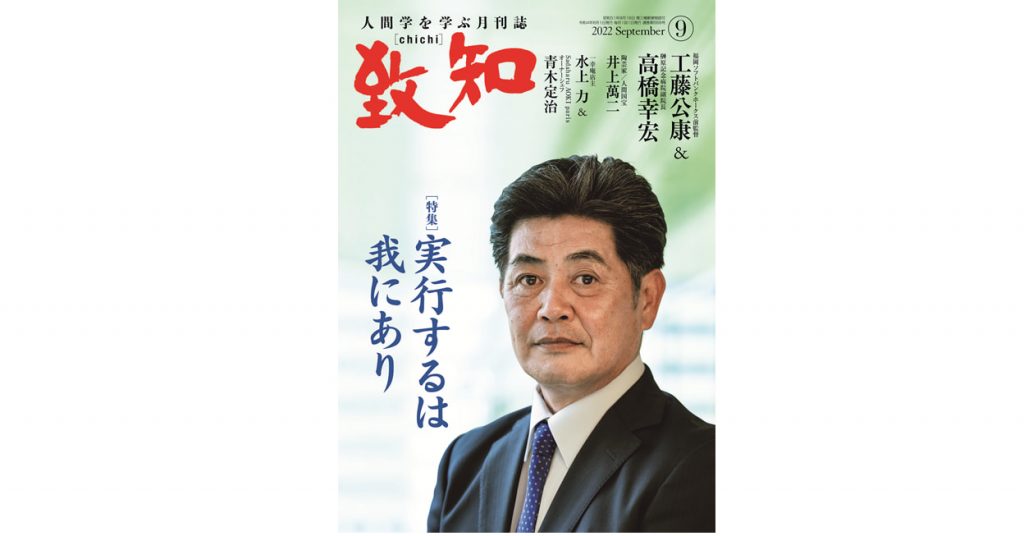

◉『致知』特集テーマは「実行するは我にあり」。表紙は工藤公康さん(福岡ソフトバンクホークス前監督)です!

才能と努力がぶつかり合うプロ野球界、一刻を争う子供の心臓手術を可能にするチーム医療……実行実行また実行で生きる各界の皆様にご登場賜りました。

◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

◇和地 孝(わち・たかし)

昭和10年神奈川県生まれ。34年横浜国立大学経済学部卒業後、富士銀行(現・みずほ銀行)入行。54年ハーバード大学ビジネススクールに留学し、米国駐在。63年同行取締役。平成元年テルモに常務として出向し、専務、副社長を経て、7年社長。16年会長兼CEO。同年、人づくり経営研究会設立。20年旭日中綬章受章。23年名誉会長。著書に『人を大切にして人を動かす』(東洋経済新報社)がある。