2020年05月24日

易しい念仏による往生を説き、日本の宗教にまったく新しい次元を切り拓いた浄土宗の開祖・法然。その教えを継承発展させ、悪人正機説や他力本願にまで昇華させた浄土真宗の開祖・親鸞。この二大聖人を信奉する高氏と寺内氏は、10代の息子の死という苦しい過去を持つお二人でもある。人が真に生きる上で見つめなければならない「死」について、ご自身の経験と法然・親鸞への思いを交えながら語り合っていただいた。

※この対談は2003年当時のものです。

仏像のモデルは死んだ人の顔

〈寺内〉

お子さんはいくつで亡くなられたのですか。

〈高〉

12歳です。

〈寺内〉

ああ、かわいい盛りだ。私の一人息子もね、16ですよ。高1を終わったところで、やっぱり突然死にました。息子さんは亡くなって何年になります?

〈高〉

27年になります。中学に入ったばかりで、まだ顔も少年そのものでした。まだ声変わりもしていませんでした。

〈寺内〉

いま生きていれば40歳ぐらいになっているわけだけど、ちょっと想像つかないでしょう。

〈高〉

そうです。

〈寺内〉

これがまた不思議なところでね、子どもに限らないけど、先に亡くなった人の顔というのは、全然成長がないんですね。だから、われわれに遺されたものは、16歳ならそのままずっと16歳の顔なんですよ。

私はこういう考えを持っているんです。これは当たっているかどうかわからないが、仏像のモデルは一体何だろう、と。私は死んだ人の顔だろうと受け止めているんですよ。

〈高〉

はい、なるほど。

〈寺内〉

亡くなった瞬間に人間というのは、素晴らしい顔になるんですね。

〈高〉

そうですね。

〈寺内〉

どれも例外はないんです。数時間経つと死後硬直とかいろいろなことが起こってもう駄目なんですけど、亡くなった3、4時間の顔というのはものすごく美しいんです。こんなに美しかったのかと、わが子にもびっくりしたんですから。この美しいデスマスクを大乗仏教徒たちは仏像に刻んだのではなかろうか、と。だから、われわれが仏像に向かって手を合わせるということは、知っている人や知らない人に限らず、亡くなった人に手を合わせているのではないかと思うんです。

〈高〉

私も子どもが死んで、気づきました。お念仏をいただくようになって、これはいまでもよく覚えているのですが、最初の年の正月は行くところがなくて、家内と2人で奈良、京都を歩いたんです。仏像のあの半眼は、息子の死に顔と同じでした。目をつむっているでもなく開いているでもなく、慈悲の眼差しといいますけど、それはまさに仏の顔なんですね。

〈寺内〉

そうでしょう。

〈高〉

私も亡くなった時の美しい顔を、みんながしっかりと心の中に刻むために仏像として形に表し始めたのではないかと思います。そういう人間の心の非常に深いところにある悲しみが浄土教を支えているのだと思うのです。その意味で私がこの頃思うことは、出棺の時を大事にしていないのではないかということです。

生意気なようですけれど、出棺がその人とのお別れの場になっている。私の子どものことで先ほど申しましたけれど、自分が一所懸命念仏を称えていると思っていたら、「いそぎ念仏になりて」というところでガンと叩かれて、実は死んだ息子が仏になって向こうから、私にありがたい念仏を届けてくれていたんだということに気がついた。そう考えると、出棺の時というのは、向こうから念仏をこちらに届けてくれる大事な機会だったとこの頃は思うのです。

そういうことはもっと大事にされてもいいと思うんです。習俗によっては、帰ってきても、もうご飯もないぞということで、茶椀を叩き割って送り出しますよね。しかし、出棺の時は念仏の智慧をいただく非常に大事な機会なんだと思うことが、すごく大切なことだと思うのです。

「死」という問題を見つめて生きる

〈寺内〉

先生、失礼ですけどおいくつですか。

〈高〉

ようやく70になりました。

〈寺内〉

私なんぞはもう81です。80を過ぎると、もうほとんど死と同居しているようなものです。言ってみれば、いつ死んでもおかしくないし、周りもどんどん死んでいっている。だから、もう死が怖いなんてことももちろんないし、明日でもいいやと、こういう気持ちになるものだ。そういう気持ちになれるということは、やはり宗教的なある程度の基本がないとなれないんじゃないか、と。

〈高〉

そうだと思います。

〈寺内〉

夕べ偶然に同級生と会って話していたら、もう会社を辞めて8年になり、何もやることがないというんですね。それで何をしているんだ、と聞いたら、「まあ、死なないように工夫しているんだ」と言っていた。

〈高〉

それは無理です(笑)。

〈寺内〉

私は法然様や親鸞様が出たことによって、日本人は初めて思想というものを持ったと思うんですね。それ以前は、いわゆる死ぬということを深く考えることはなかった。日本人はいまでも死ぬことを「亡くなりました」と言うでしょう。亡くなる、ということは、いまあったやつが消えてなくなるということです。いま生きていた人が突然いなくなってしまうんですね。

日本古来の民族宗教によれば、死ぬということは神様にさらわれていってしまうということなんです。これでは思想もへったくれもない。死んでからどうとか、死んだ人間と生き残った人間とのかかわりとか、そんなものがあるわけがない。さらわれていってしまうのですから。

法然様と親鸞様が出たことによって日本人は、死の問題を考えるようになった。死の問題を考えるということは、同時に生きるということを考えるということですから、そこで初めて日本人は現代にも通じる思想を持ったと思うのです。

日本の神々の思想でいうと、神様が勝手にさらっていくのですから、死のことを考えるゆとりも暇もありません。神様というのは、八百万の神がいて、便所の中にもどこにでもいるのですから、どこでさらわれるかわかったものじゃない。そういう土壌では、生死を見つめる思想なんて育つわけがないんです。

〈高〉

ほんとうにおっしゃる通りで、学校の教育でも、家庭でも、子どもたちには死をタブーにしている。だから、さっきのお友達ではありませんが、どうして死なないようにするかだけで日々を送るようになる。死をタブー視して、どうしたら勉強ができるか、どうしたら出世できるかということばかりを考える人生というのは本当に空しいと思います。

そういう現代のものの考え方はそんなに古いものではなくて、せいぜいこの120、30年、ヨーロッパでは500年ぐらいのものなんですね。しかし、こういう考え方が行き詰っているのは明らかで、もう一度原点に戻って生と死について見つめ直してほしいと思います。それこそ聖道、浄土の変わり目です。

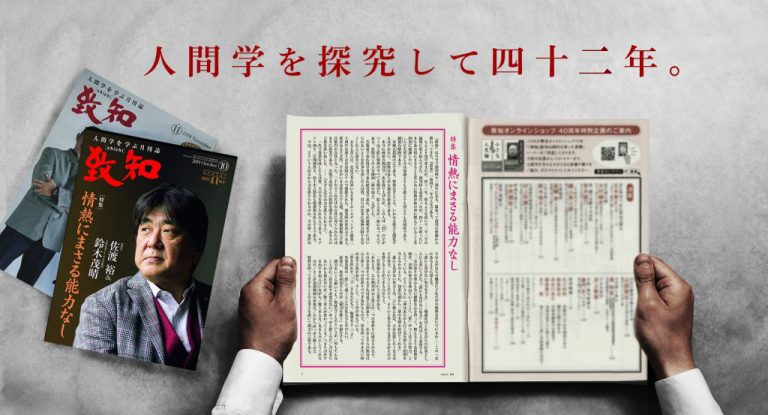

(本記事は『致知』2003年1月号 特集「言葉が運命を拓く」より一部を抜粋・編集したものです。) ◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――

《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。

※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

◇高 史明(こ・さみょん)

昭和7年山口県生まれ。彦島高等小学校を中退。肉体労働に従事しながら、政治活動にも参加し、その後、文筆活動を始める。著書に『生きることの意味』『一粒の涙を抱きて』『深きいのちに目覚めて』『いのちの優しさ』など多数。

◇寺内大吉(てらうち・だいきち)

大正10年東京都生まれ。昭和20年大正大学宗教学部卒業。大吉寺住職。35年『はぐれ念仏』で直木賞受賞。平成3年より11年まで浄土宗宗務総長。13年大本山増上寺法王。著書に『名なし如来』『念仏ひじり三国志』『法然讃歌』など多数。