2020年04月23日

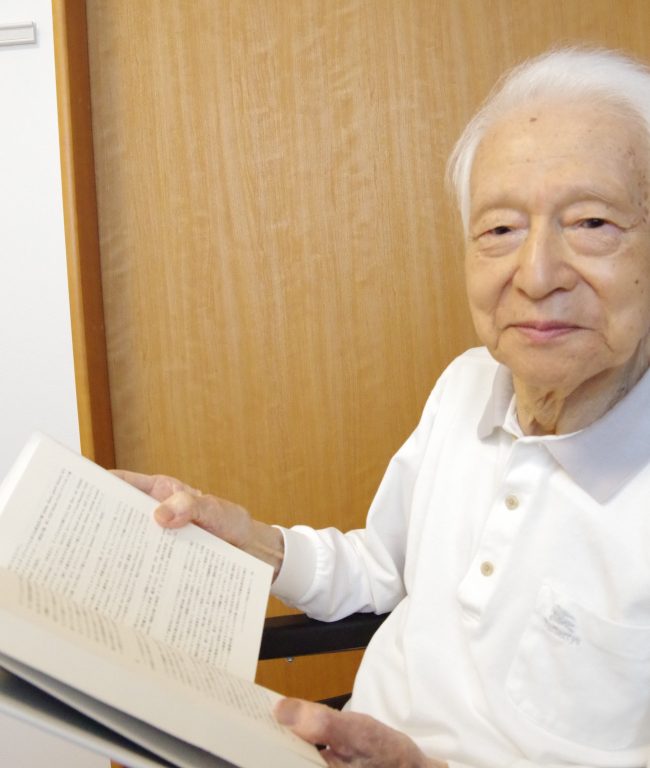

中世ルネサンス音楽研究の第一人者であり、NHKラジオ「音楽の泉」の解説でも広く知られる立教大学名誉教授の皆川達夫さんが、2020年4月19日に92歳でお亡くなりになりました。90歳を越えてもなお、精力的に研究活動やラジオ出演を続け、音楽の素晴らしさ、何歳になっても溌剌として生きることの尊さを人々に伝え続けたその歩みは、多くの人に感動と勇気を与えてくれました。皆川先生のご冥福を祈り、2019年に行われたインタビューの一部をご紹介させていただきます。

☆人間力を高める記事や言葉を毎日配信!公式メルマガ「人間力メルマガ」のご登録はこちら

音楽の道へ進んだいきさつ

(――皆川さんが西洋音楽、特に中世ルネサンス音楽に興味を持たれたきっかけを教えてください。

(皆川)

私の家は水戸藩の武士の流れを汲んでいましてね。当時の武家の常として幼い頃から能楽、謡曲などに親しんで育ちました。

ところが中学・高校に入りますと、モーツァルトやベートーベンといった西洋音楽にも熱中するようになったのです。ただし、西洋音楽と私が親しんできた日本の伝統音楽とが全く噛み合わない。一体どちらに本当の音楽があるのかと疑問に思い始めたわけです。

(――その疑問はどのように解決されたのですか。)

(皆川)

当時、西洋音楽はバッハから始まったもので、それ以前の音楽は聴くに値するものじゃないと思われていましてね。特に日本ではバッハ以前の音楽に触れられる機会は全くありませんでした。

それが、これぞ奇跡と申し上げてよろしいと思うのですが、ある日、熱心に通っていたレコード屋さんに「皆川さん、面白いものが入ったよ。(バッハ以前に作曲された)グレゴリオ聖歌、中世ルネサンス音楽が入ったレコードがあるんだ。聴いてみるかい?」と。

なけなしのお小遣いでレコードを買い求めて、さっそく聴いてみますと、もう本当に感動しましてね。「なんだ、西洋にも日本の謡曲と同じようなものがあるじゃないか。面白い。これを調べてみれば、きっとどこかで日本の音楽との接点が見つかるに相違ない」と生意気にも思ったんですよ。1943年、17歳のことでした。

(――17歳で自分の進むべき道に出逢ったと。素晴らしいですね。)

(皆川)

ただ、音楽を一生の仕事として始めようと思った途端、男子は国のために死なないといけないという戦争、運命がじりじりと私にも迫ってくるわけです。戦争末期には、九十九里浜の海岸に穴を掘り、竹槍を持って潜み、上陸してきたアメリカ兵を殺害するという訓練を受けさせられました。

でもね、海岸に座って押し寄せてくる波を掌に受けていると、なぜこんなに美しい自然の中でアメリカ兵を殺し、自分も死ななきゃいけないのか、どうしても兵隊になりたくないと思ったのです。

そこで私は、医者になればおそらく相手にも殺されないし、自分も殺さなくていいのじゃないかと考えましてね。勉強して医者になるコースに入りました。そのまま終戦を迎え、ともかくも生き永らえることができたわけです。

(――終戦後はどのように歩んでいかれましたか。)

(皆川)

当時、バッハ以前の音楽を研究しようとする人間なんていませんでしたし、それで食べていけるとも思いませんでした。しかし戦争で死んでいたかもしれない命なのだから、もう食えなくてもいいと。とにかくやりたいことをやろうと思って、医者になるのをやめ、東京大学文学部西洋史学科に入り、中世ルネサンス文化の研究にのめり込んでいったのです。

ただ、日本でその分野を指導できる先生はおられないし、専門書も手に入らない。やっぱり、これは留学するほかはないと考えましてね。その時、唯一あったのがアメリカへのフルブライト奨学金だったので、英語は上手じゃないけど、それを受けてみようかと。

(――試験はうまくいきましたか。)

(皆川)

試験ではアメリカ人、日本を代表する知識人の方々がずらっと並び、英語で質問してくるんです。驚きました。これはだめだと思ったのですが、「あなたは子供の時に日本の伝統音楽をやっていたのに、ヨーロッパの古い音楽を研究したいのはなぜか」と聞かれたので、「しめた!」というわけでね。「日本の伝統音楽を知っている人はヨーロッパの音楽、特に古い音楽は全く知らない。西洋音楽を知っている人は日本の伝統音楽を知らない。私はその両方を知っているのである!」と、酷い英語で大見得を切りました(笑)。

基本もできていない酷い英語で受け答えしましたから、これはもう失敗だなと思ったのですが、豈図らんや、数週間後に合格通知が届きました。私が思った通り、向こうの人が求めていたのは、単なる西洋文化の通訳者、翻訳者ではなくて、日本の伝統音楽のことを知った上で、西洋の音楽も学びたい人間だったのです。

それで1955年、28歳の時に念願叶ってニューヨーク大学に留学することになりました。

「オラショ」との出逢い

(――その後、特に印象に残る出逢いや研究などはありますか。)

(皆川)

1975年5月、アマチュア合唱団の指導のために長崎を訪れた際、生月島の「オラショ」(隠れキリシタンの祈り)と出逢ったことはいまも忘れられません。

約1週間の滞在の合間に、長崎県庁に勤める合唱団のリーダー格の方が「皆川先生、県下の離れ小島に隠れキリシタンの面白い歌がありますので、聴きに行きましょう」と誘ってくれたのです。

私は作家の遠藤周作さんの『切支丹の里』という本を読んでいたので、隠れキリシタンについて知ってはいたのですが、ただ、何だかおどろおどろしいイメージを抱いてしまっていて……最初は行きたくないと逃げ腰でいました。

それでもリーダーは嫌がる私を連れ去るかのように車に乗せ出発しました(笑)。高速道路などもない頃ですから、佐世保を経由して田平に至り、そこからフェリーで平戸島に渡って、さらに平戸島からまたフェリーに乗り換え、やっと生月島に行き着きました。

そうしてオラショに参加させていただくことになったのですが、当時は本当に「隠れ」で、本来は外部の人間は参加することはできなかったのです。それが、リーダー格の方が長崎県庁の役人だったことで、隠れキリシタンの方々も「まあ、よかですたい」と特別に参加を許してくださったのです。

(――実際にオラショに参加してみていかがでしたか。)

(皆川)

最初、彼らの祈りを聴いた時は歌ともお経とも区別がつきませんでした。「この訳の分からない言葉は何なのですか」と聞いても、「これは唐言葉ですたい。意味は全く分からんとです」と、納得できる答えは得られません。

だけどね、私はヨーロッパの古い音楽をずっと勉強していましたから、これはひょっとしたらラテン語の聖歌が訛ったものではないかと、アンテナに強力に感じ取られるものがあったのです。

(――ピンとくるものがあった。)

(皆川)

さて、そうなると、嫌だ嫌だと言っていた人間が、目の色を変えて生月島に通うようになった(笑)。何度も現地に通っていくうちに、隠れキリシタンの方々ともだんだん打ち解けて、「皆川さんならよかとですたい」といろんな行事に参加させてくださり、オラショの録音にも積極的に協力してくださるようになりました。

「オラショ」から感じた音楽の力

(皆川)

そうしてオラショの言葉の全文をラテン語に復元。節をつけて唱える「歌オラショ」を竹井成美さん(宮崎大学教授)の協力で五線楽譜に写し、歌オラショの原曲となった聖歌を求めてヨーロッパ中の図書館を訪ねて回りました。

さらに、その研究成果を1976年にLPレコードとして公にしたり、日本で唯一現存するキリシタン期の楽譜資料である『サカラメンタ提要』記載の全19曲のラテン語聖歌を、先ほどの長崎の合唱団と録音したりもしました。

(――並々ならぬ行動力ですね。)

(皆川)

でも、日本にある資料はもちろん、海外の資料も集めてオリジナルの曲に復元していったわけですけど、どうしても分からないものがあった。生月島の3つの歌オラショのうち『らおだて』『なじょう』は、それぞれラテン語聖歌の『ラウダーテ・ドミヌム(主をたたえよ)=詩篇一一六編』と『ヌンク・ディミッティス(いまこそ僕を=シメオンの賛歌)』に由来することは間違いなかったのですが、残りの『ぐるりよざ』の原史料が探せなかったんです。

それで再びヨーロッパに飛びまして、もうパリ、ウィーンなどの図書館は言うに及ばず、イタリアの図書館まで探し回りました。

特にローマ法王のお膝元のバチカンの図書館は大変な宝庫でしてね。蔵書は多いというもんじゃなくて、本を請求するカード室だけで学校の体育館くらいある。ところが、当時バチカンの図書館は1日3冊しか請求できず、午前10時に開館して、午後1時には追い出されてしまうのです。これだと思って3冊請求しても、実際には楽譜が1つも載ってないということもよくあって、それで1日のホテル代と食事代が無駄になる。その連続が7年も続いたのですよ。

(――ええ、7年もですか!)

(皆川)

これは諦めるしかないと思いましたけど、やっぱり宣教師の本拠地だったスペイン、ポルトガルをもう一度調べ直そうと思いましてね。1982年10月にマドリードの国立図書館でそれらしき本を請求したのですが、その書が手元に持ってこられた時、もう体が震えてきたのです。「ここにあるに違いない」と直感したのです。

震える手で頁をめくっていくと、紛れもなく『ぐるりよざ』の原曲となった聖歌『オ・グロリオザ・ドミナ(栄光の聖母よ)』の楽譜が記されていました。オラショとの出逢いから七年掛かったわけですが、これは研究者として当然のことで、自慢することでもないですが、まぁ嬉しかったですね。

(ーーなぜ『ぐるりよざ』だけすぐに見つからなかったのでしょうか。)

(皆川)

それはね、バチカンが公認した聖歌ではなく、スペインのある地方にだけ伝わっていた「おらが村さ」のローカル聖歌だったからです。だから、バチカンでいくら探しても見つからなかった。

でも、数百年前にやってきた宣教師が「おらが村さ」の聖歌を生月島の日本人に伝え、彼らはそれを必死になって覚え、訛ってはいますが、いまも祈り歌い継がれているのですよ。隠れキリシタンの人々は祈り歌うことによって心励まされ、幕府に見つかっていつ首を斬られるかも分からない状況に耐え、生きてきた。『オ・グロリオザ・ドミナ』を通して、音楽というものは一瞬で消えていく儚いものだけど、実は人間の命を支えるだけの強い力があるのだと気づかされ、改めて感動しました。

(本記事は月刊『致知』2019年9月号の特集「読書尚友」の記事から一部抜粋・編集したものです。あなたの人生、経営・仕事の糧になるヒントが見つかる月刊『致知』の詳細・購読はこちら)

◇皆川達夫(みながわ・たつお)

昭和2年東京都生まれ。東京大学文学部卒業、同大学院修了。2回にわたってアメリカ、ヨーロッパ留学。43年立教大学教授。平成5年同大学を定年退職し、同大学名誉教授。全日本合唱センター名誉館長、国際音楽学会名誉会員Ehrenmitglied。中世音楽合唱団主宰。日曜朝のNHKラジオ「音楽の泉」、NHKFM「バロック音楽の楽しみ」などに出演。21年NHK放送文化賞。著作に『中世・ルネサンスの音楽』(講談社学術文庫)『キリシタン音楽入門: 洋楽渡来考への手引き』(日本基督教団出版局)など多数。