2020年01月24日

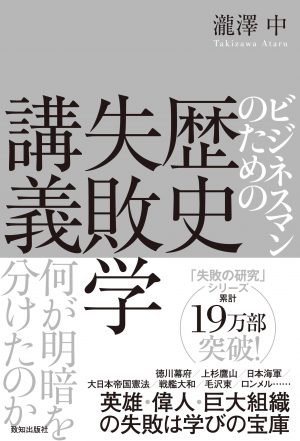

徳川幕府、日本海軍、戦艦大和、織田信長、豊臣家、ロンメル……。あの英雄・偉人・天才・名将・名君と呼ばれた人物は、なぜ敗れたのか?あの巨大組織は、なぜ滅亡したのか?ビジネスの現場でも生かせる教訓が満載の『ビジネスマンのための歴史失敗学講義』(瀧澤中・著)。まるで人気教授の話を聴いているかのように、講義形式ですらすらとストーリーが展開するのも本書の魅力です。どんな内容が掲載されているのか、ご紹介いたします。

徳川幕府、日本海軍、戦艦大和、織田信長、豊臣家、ロンメル……。あの英雄・偉人・天才・名将・名君と呼ばれた人物は、なぜ敗れたのか?あの巨大組織は、なぜ滅亡したのか?ビジネスの現場でも生かせる教訓が満載の『ビジネスマンのための歴史失敗学講義』(瀧澤中・著)。まるで人気教授の話を聴いているかのように、講義形式ですらすらとストーリーが展開するのも本書の魅力です。どんな内容が掲載されているのか、ご紹介いたします。

☆人間力を高める記事や言葉を毎日配信!公式メルマガ「人間力メルマガ」のご登録はこちら

「歴史失敗学」とはなにか

皆さん、ようこそいらっしゃいました。これから皆さんと一緒に、「歴史失敗学」を学んでいきたいと思います。最初に、この講義の内容について、いくつかお話ししておきたいことがあります。

この講義は、歴史好きな方はもちろん、ふだんあまり歴史に触れない若い方でもわかるように、なるべくやさしくお話ししたいと思います(もちろん、中身は吟味してあります)。ですので、気軽にお聴きいただければと思います。

そもそも、「歴史失敗学」とは何か。

そのものずばり、失敗を歴史から学ぶことです。なぜ歴史から学ぶのか。理由は2つあります。一つは、歴史を見れば、英雄・偉人・天才、有能な指揮官や名君といわれる人も、巨大な組織や完璧なシステムも、多くの失敗をしていることがわかります。ということは、失敗の標本が歴史には満載、ということです。歴史とはすなわち、「失敗の宝庫」なのです。

そして何より、偉人や英雄たちですら失敗をするのは、失敗は基本的に人間だれしもが冒すものだということの証なのです。ですから、歴史の中の失敗はすなわち、私たち自身も冒すかもしれない失敗なのです。もちろん、戦国時代の状況が現代に起こるはずはありませんが、なぜその時そういう判断をしたのかという思考や方向性は、現代の私たちに通じるところがあります。

第2に、歴史は面白い。

失敗を学ぶ方法はたくさんあります。国の政治や外交、企業経営や学問での失敗。学校での出来事や友人関係、家庭内での失敗。そんな中で、歴史は豊富なエピソードと人間味あふれるドラマに彩られていて、とても興味をそそられるものです。そして私たちはいまこの瞬間も、歴史をつくっています。あなた自身の歴史を紡いでいます。あなたにとっては毎日が、大河ドラマの主人公なのです。

歴史失敗学とは〝自分を疑わないための学び〟

「歴史失敗学」の意義は何か、3つ理由があります。

第一に、〝必然〟に支配されない。

「歴史の必然」という言葉があります。「そういう結果になったのは〝歴史の必然だよ〟」などと使われますね。でも、「歴史の必然」は存在しません。「必ず勝てる」と言ってやった戦争で敗れることなど、いくらでもあります。あるいは、「〝歴史の必然〟で必ずこんな社会がやってくる」と国民に思想を強要しても、自由を奪われた地獄のような社会になったりする。

歴史を見れば、必然などないことがわかります。だから、例えば出身校や所属している組織、いまの地位に安心してほしくないし、逆境にある人には、これから何度でも巻き返しができる、ということを感じていただきたい。

第2に、〝空気〟に支配されない。

ここで言う〝空気〟は、口に出して言うと仲間はずれにされてしまう、そういう空気感です。もしこの〝空気〟に支配されたら、流れに身を任せてしまうことになります。自分の考え、自分の信念、自分の見通しなどはすべて捨てて、他人に自分の運命を預けてしまうことになります。なんでもかんでも周りと反対のことを言えばいいのではありませんし、いつでも体制に反対することが正しいわけでもありません。

自分の考えを持って、「これはこっちが正しい、だからこっちに行くべきだ」と、自分で決めることが大切です。自分の運命は自分で決める。そのためには、歴史で何が起き、どんな失敗があったのか、知らなければなりません。なぜなら、歴史は現代と未来を映す鏡だからです。今と将来についての答えは、歴史の中にあります。歴史は自分の価値観をつくり、目的や選択をするときの大きな指針になるのです。

第3に、感情に支配されない。

歴史を見ると、人が理性的な判断をすることは、多いとは言えません。個人がそうであるように、社会も国も感情が支配し、感情のおもむくままに決断を下すことがあります。頭にきたからぶん殴ってやった。その瞬間は気持ちがいい。でも、結果はどうなるでしょうか。相手が自分より強かったら、逆襲されて負けるかもしれない。相手にも道理があったら、あとで殴ったことを後悔するかもしれない。

一時の感情に支配されることなく、何が自分にとって、そして自分を含む周囲にとって正しいのか、判断してほしいのです。歴史は、感情によって動くことの危うさを教えてくれます。まとめて言うならば、歴史失敗学とは〝自分を疑わないための学び〟と言っていいかもしれません。

皆さんが考える「ダメな組織」とは、どんな組織でしょう。

決定が遅い、決定は早いが独善的、人事が公平ではない、新しい考え方を受け入れない、組織に属している人間を大事にしない、計画はあるのに実行されない、上は命じるだけで責任をとらず、下は命じられたことしかしない・・・。

その中で今回は、次の四つの点を指摘したいと思います。

(1)変化に対応できない

(2)運用を誤る

(3)規則に縛られる

(4)指導者の不在

それでは各々について、見ていきましょう。

(1)変化に対応できない組織

幕府が崩壊した大きな要因の一つに、「黒船来航」があります。大きな流れでみると、こんな感じです。

①嘉永6年(1853)、黒船が日本にやって来る(ペリー来航)

②日本は鎖国をやめて開国した

③その幕府の開国政策に、日本国内で反発が起きた

④それが大きなうねりとなって、けっきょく幕府は瓦解した

こういう考え方ですね。さて、そこで一つ皆さんにお聴きします。黒船来航、つまり外国の船が開国や通商を求めて日本にやって来たのは、ペリー来航が初めてだったのでしょうか。いえいえ、とんでもない。さかのぼればたくさんあるのですが、大きな出来事で言えば、寛政4年(1792年)、ロシアのアダム・ラクスマンの根室来航がありました。ラクスマンは通商を要求しますが、幕府はこれを拒否します。

ここからちょっと考えてみましょう。

もしあなたが寛政4年(1792)、ラクスマンが通商を求めてきたときの幕府の老中だったら、どんな対策をとろうと考えますか?

通商を認める?認めない?

それまで外国との交易は長崎を通じて中国とオランダだけでしたし、他の国との交易ましてや開国など、幕府は考えていませんでしたから、いきなり通商や開国はないというのが、常識的な線かもしれません。

でも、通商を拒否しても、ロシアや他の国から通商・開国を求める船がやってくることは容易に想像できますね(ラスクマン来航以前から多数の外国船が日本にやってきていました)。

当時ヨーロッパの列強は軍事力で脅迫しながら通商を求めたりしてましたので、まずは、

【①国の安全を図らなくてはいけない】

ですね。侵略されないための準備をしなければいけない。次に、開国した場合を想定する。列国の軍事力に対抗できなければ、強制的に開国を強いられるわけですが、そのときのためにも、

【②国内の経済や社会の仕組みを変えていかなければいけない】

いずれ通商や開国が現実味を帯びてくる、と予想するなら、そのための準備をしなければいけないわけです。現代の自由貿易もそうですが、やりようによっては、国内の経済が混乱します。かといってまったく無視するわけにもいかない。ですから、時間をかけても用意周到に経済や社会の仕組みを見直さなければいけません。そしてなによりも、

【③ヨーロッパはじめ世界について、あるいは安全保障について、知らなければいけない】

ということになるでしょう。

瀧澤 中(たきざわ あたる)

作家・政治史研究家。昭和40年東京都出身。平成13年『政治のニュースが面白いほどわかる本』(中経出版)がベストセラーとなり、時事解説を中心に著作活動を続ける。また日本経団連・21世紀政策研究所で平成23年~25年まで、日本政治プロジェクト・タスクフォース委員を務めた。政権交代の混乱期に「リーダーはいかにあるべきか」を徹底議論、報告書作成に関わる。また、『秋山兄弟 好古と真之』(朝日新聞出版)や『日本はなぜ日露戦争に勝てたのか』(KADOKAWA)等で、教育や財政面から歴史をやさしく解説し好評を得、その後『「戦国大名」失敗の研究』(PHP研究所)をはじめとする「失敗の研究」シリーズ(累計19万部)を執筆。自衛隊や日本経団連はじめ経済・農業団体、企業研修、故・津川雅彦氏主宰の勉強会で講師を務めた。マスコミで「近現代の例と比較しながら面白く読ませる」(日本経済新聞)と取りあげられるなど、〝むずかしいを面白く〟の信念のもと、「いまに活かす歴史」を探求する。