2019年12月27日

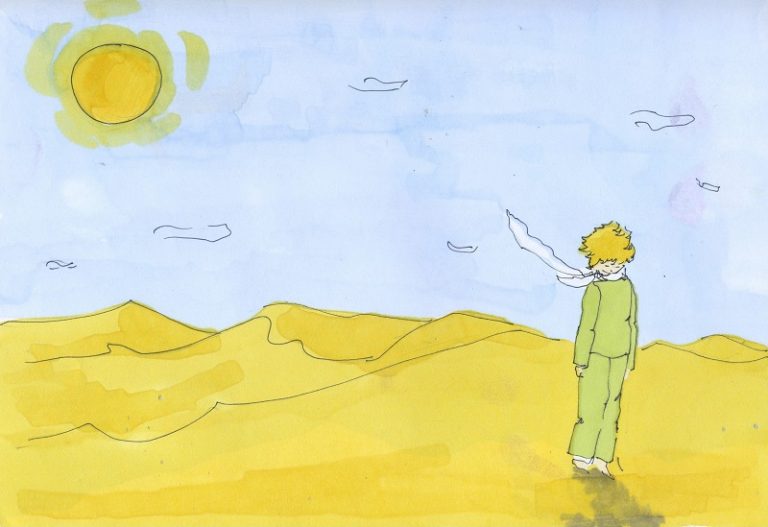

『星の王子さま』は、フランス人飛行士であり、作家でもあったサン=テグジュペリによって書かれた小説です。1943年に米国で出版されたのを皮切りに、世界中で出版されるようになり、今もなお多くの人たちの心を捉え続けている世界的ベストセラーとなっています。日本では1953年に翻訳出版されましたが、今回はその翻訳者・内藤濯(あろう)を父に持つ作家の内藤初穂氏に、在りし日の思い出を語っていただきました。

『星の王子さま』は、フランス人飛行士であり、作家でもあったサン=テグジュペリによって書かれた小説です。1943年に米国で出版されたのを皮切りに、世界中で出版されるようになり、今もなお多くの人たちの心を捉え続けている世界的ベストセラーとなっています。日本では1953年に翻訳出版されましたが、今回はその翻訳者・内藤濯(あろう)を父に持つ作家の内藤初穂氏に、在りし日の思い出を語っていただきました。

父70歳にして生んだ名訳

おとなは、だれも、はじめは子どもだった。

(しかし、そのことを忘れずにいるおとなは、いくらもいない)

――『星の王子さま』の訳者である父・内藤濯は、この本の序文にある一節を読み、身のすくむような思いがしたという。「作者の志の高さに頭が上がらなかった」とも述べている。父が70歳の時である。

もっとも私には、生前の父とじっくり接した記憶もなく、『星の王子さま』の物語自体、つい最近までしっかり読み通したことがなかった。かつてエンジニアだったこともあり、父の哲学や人格に影響を受けたという覚えはまったくなく、私にとってはおセンチな親父にしか過ぎなかった。

しかし、ごく最近、明治から昭和に連なる父の足跡を『星の王子の影とかたちと』の一本にまとめるに及んで、遅まきながらその鋭い感性と卓越した文章力に舌を巻いた。

そして、ろくな教科書も字引もない時代に、じかにフランス語にぶち当たり、翻訳文学の金字塔を打ち立てた明治人の凄さを、改めて実感せざるを得なかった。

「翻訳は単なる言葉の移し替えではない」

父はかねがね

「翻訳は単なる言葉の移し替えではない。声を出して読むに耐えるものに仕上げなければならない」

と口にしていた。こうした〝リズム感重視〟へのこだわりは父本来のもので、学生時代には上田敏や森鴎外の訳文に親しみ、自らも和歌や詩の翻訳に没頭。さらに教師時代には朗読運動、2年半のフランス留学時には、パリの演劇やコンサート会場に通いつめ、やがて原文の持つ「リズム」までも移し切る翻訳作法を父なりに完成させた。

そこへ偶然、あの王子さまが現れ、永年培ってきた方法論のすべてを注ぎ込んだのだから、『星の王子さま』の訳業こそは父の仕事の総仕上げであり、集大成であったということができよう。同書を父が「声の文学」と表現しているように、話し言葉の持つリズムに重点が置かれている。

翻訳はすべて口述筆記で行われた。まず父が一節ずつフランス語で読み、それを日本語にしたものを、私の妻が書き取って読み上げる。一通り聞き終えると、父は再度フランス語の原文を読んで赤を入れさせ、さらに一人になって推敲を重ねる。

明くる日、真っ赤になった原稿用紙を妻が筆記し直し、再び読み上げ……という気の遠くなる作業をやっていたらしい。時には一日で数行しか進まなかった日もあるという。

父の翻訳は、自ら「印象訳」と名づけたように、原文と対応してみると、ずいぶん大胆な訳をしていることが分かる。直訳すれば「うるさい音をふりまく」を「ブンブンやりやがる」と訳し、「人生」という言葉を「ものそのもの、ことそのこと」に置き換えるなど、人によってはそれらを「意訳にすぎる」と非難する向きもある。

しかし翻訳において肝心なことは、原作に備わる文学的ニュアンスをいかに移し切るか、作品に込められた原作者の精神を生かし、新たな日本文学をつくり出すことにあるのではなかろうか。つまり、『ル・プチ・プランス(原題)』と『星の王子さま』は、異なる言語という問題をはらみつつ、同じ「思い」を共有している。一つの言葉を捕まえて用法を問うよりも、作品全体を貫く「思い」を読み手にどう捉えさせるかが翻訳の勘どころとなるのだろう。

「美しい日本語を広める」という理想のため、終生を尽くした父であったが、戦中、同じ目的で始めた朗読運動が戦意高揚の道具に利用されてしまったことがあった。

終戦後、復員した私に「みんな騙された」とこぼす父を、私は手ひどく難詰したことがある。自分が正しいと信じてやったことを〝騙された〟と言ったのでは元も子もないではないか、そんな気持ちから出た言葉だった。あの時の父のなんとも言えぬ寂しそうな表情はいまだに頭に焼きついている。

『星の王子さま』のようだった晩年の父

94歳まで生きた父は、酒や女、ギャンブルなどにはまったく縁のない、いわゆる大人の悪さのできない人だった。最後の最後まで人生を達観するという境地には至らず、病院では点滴の針をむしり取り、家に帰ると駄々をこね、死の直前まで家族を困らせていた。

晩年の父は『星の王子さま』に描かれる童心こそが自分の本質であることに気づき、王子と自分とを一体化させながら日々を過ごしたのであろう。戦中、戦後の厳しい時代に、幼心の頃の純粋な感性のまま一生を生き抜いたというのは奇跡というほかない。

昨年、『星の王子さま』の版権が切れ、各社から新訳本が相次いで出版されたが、父の訳書は変わらず版を重ねているという。時代とともに変遷する日本語の中にあって、父の翻訳が生き残っているのは、父の翻訳に共感する方が多いからだろうか。

父と同学の杉捷夫(はやお)先生は「内藤先生の童心とは〝詩魂(しこん)″の表れである」と記された。

親から子、子から孫へと読み継がれていく『星の王子さま』を読み返す時、人はいつしか大人になってしまった自分を省み、王子さまの持つ汚れなき童心と、その物語に打たれた一人の詩人の魂に心震わせるのかもしれない。

◇内藤初穂(ないとう・はつほ)――作家

(本記事は月刊『致知』2007年1月号 連載「致知随想」から一部抜粋・編集したものです)

◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――

《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。

※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください