2019年08月14日

東京都中野区にある児童養護施設「愛児の家」。終戦直後の1945(昭和20)年11月に戦争孤児を受け入れるために立ち上がった主婦、石綿さたよさん(故人)によって創設されました。戦争で親を失った上野駅周辺にいた浮浪児に声をかけ、自宅に引き取って育て上げた行為は、70年以上が過ぎた今も語り継がれています。長年、行動を共にしてきた三女の裕(ひろ)さんに、これまでの歩みを振り返っていただきました。

東京都中野区にある児童養護施設「愛児の家」。終戦直後の1945(昭和20)年11月に戦争孤児を受け入れるために立ち上がった主婦、石綿さたよさん(故人)によって創設されました。戦争で親を失った上野駅周辺にいた浮浪児に声をかけ、自宅に引き取って育て上げた行為は、70年以上が過ぎた今も語り継がれています。長年、行動を共にしてきた三女の裕(ひろ)さんに、これまでの歩みを振り返っていただきました。

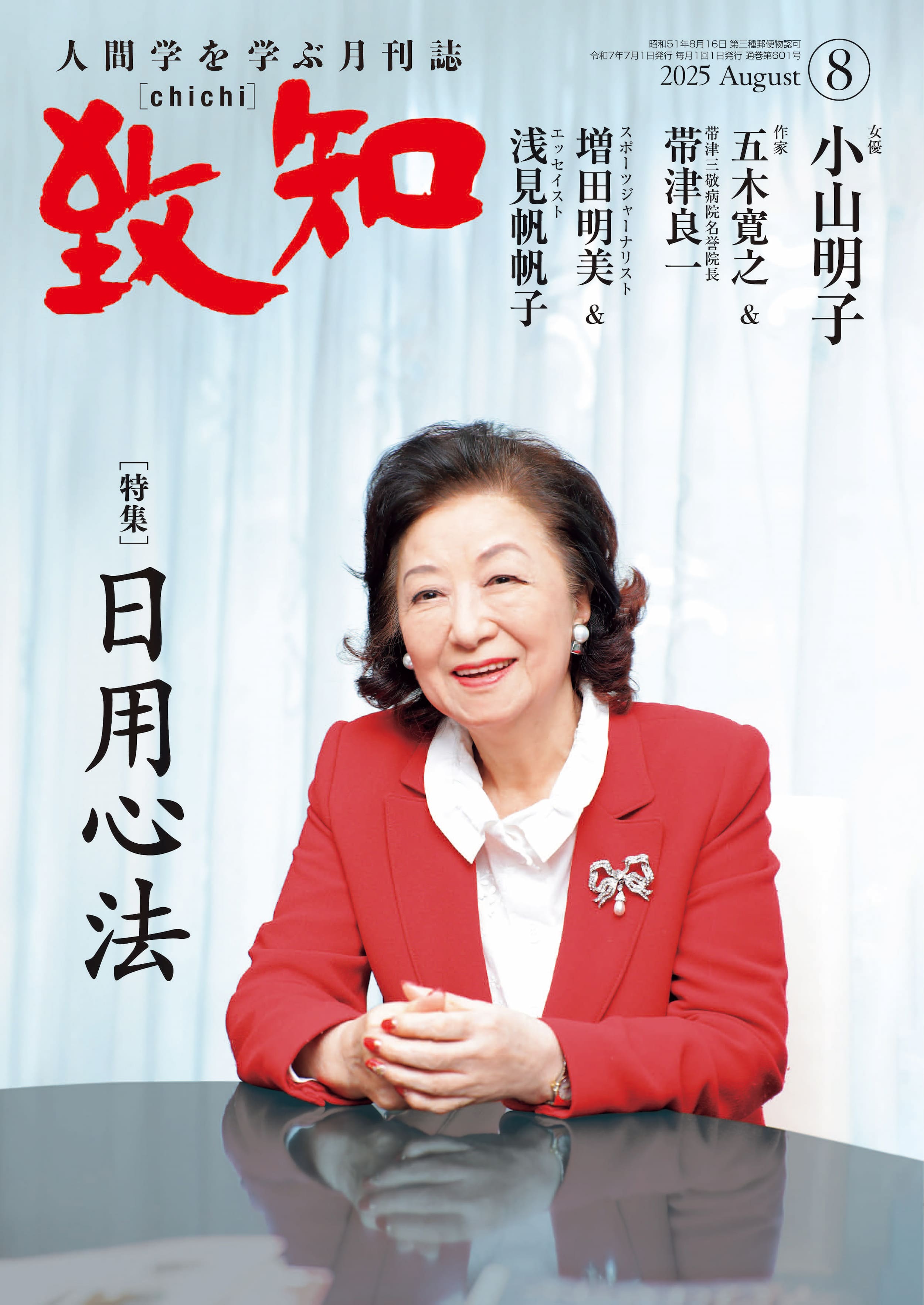

◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。

1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

孤児たちに温かいご飯を提供

(「愛児の家」はもともと戦災孤児たちの家だったと伺っています。現在はどのような子供たちが生活しているのですか。)

(石綿)

いまは3歳から18歳まで35名の子供さんがいて、非常勤まで含めて34名の職員が教育や指導に関わっています。お預かりしているのは皆、虐待など様々な事情で親と一緒に生活できない可哀想なお子さんばかりですので、私たちが家族となって一緒に生活をしているんです。

母は終戦後すぐに戦争孤児を自宅で育てるようになったのですが、それまではごく普通の主婦でした。父は手広く綿布の商売を成功させた起業家でしたので、かなり大きな屋敷に何人もの書生さんやお手伝いさんがおりました。

母は終戦直後に新潟の別荘に米を取りに行き、その帰りに上野駅に溢れる孤児たちの惨状を目にし、放ってはおけなくなったようですね。中野のこの辺りは幸いにも空襲の被害が少なくて、「うちは助かったのだから、今度は気の毒な人たちを助けよう」というので、広い自宅で孤児たちを育てることになりました。

終戦の翌月、最初に我が家に連れてこられたのは母の友人が山手線で出会ったという7歳の男の子でした。自分の名前以外、知らない子でしてね。我が家で戸籍をつくりましたけど、そういう子が1人、2人と日を追うごとに増えていきました。

家に着くとまずお風呂に入れて、ご飯を出す。食糧難の時代でしたが、母はどこからか米や野菜を調達してくるんですね。人を安心させるのは温かいご飯が一番、というのが口癖でした。

ここは施設ではない、子供たちの家

(多い時には、どのくらいの孤児たちがいたのですか。)

100人以上が生活していたでしょうか。運動会までやっていたくらいですから。夜寝る時なんか軍隊から払い下げの粗末なお布団を1階と2階の広間にダーッと並べるんです。あと小さい部屋にもパラパラと。

ただ、私たちは3人姉妹でしたので、そこは母が配慮してくれて、女中さんの部屋を使わせてくれましたけどね。母はその頃から幼いお子さんと一緒に寝ていました。

いろいろな方から「よく我慢しましたね」と言われますが、私はそれが当たり前だと思っていました。でも、母は大変だったことでしょう。朝4時頃、誰にも気づかれないようにそっと起きて、大きな鍋で皆の分の食事を作りました。ボランティアで手伝ってくださる方もいましたが、それでも重労働です。

昭和22年に児童福祉法が施行されると、受け入れる人数が制限されて、育てた子を手放さざるを得なくなりました。母も泣く泣くあちこちの施設に送ったのですが、孤児たちも、「ママ(母はそう呼ばれていました)と別れるのは嫌だ」と随分辛かったみたいです。

この法の施行で愛児の家も「養護施設」という位置づけになりました。41年には鉄筋コンクリートの立派な建物として生まれ変わりましたけど、母は「ここは施設ではありません。子供たちの家です」と亡くなるまで、そう言っていましたね。

孤児たちが胸に秘めてきた思い

(これまでの歩みを振り返ってお感じになることはありますか。)

嬉しいことに卒業生の中には、立派に生きていった人が数多くいます。72年前、上野駅の改札のすぐ傍に汚い菰(こも)を被った男の子がいて、母と一緒に電車で連れてきたのですが、その人は高校を出て自衛隊に入り、かなりの地位までいきましたよ。

2年前、身内だけで70周年を祝う式典を開いた時、その人が九州から上京し、そこで初めて上野で孤児として生きていた頃の思い出を皆の前で語りました。

私たちも初めて耳にする話で「あの時、ママに出会うことがなかったら、いまの自分はありません」としみじみと語られた姿に、私も思わず胸が熱くなりました。

悲しい経験をバネにして力強く生きてきた孤児たちも、いまはもう後期高齢者となって、悠々自適の生活です。そういう方々と語り合いながら、思い出を分かち合うことは、私の大きな楽しみでもありますね。

自分ではこれが当たり前だと思って今日まで生きてきましたから、特にと艱難(かんなん)いうことを意識したことはありません。しかし、振り返ってみると72年間、多くの山を乗り越えながらよく頑張って続けてこられたな、という感慨はあります。

この間、私たちを支えてくださった多くの方々のご恩に報いるためにも、可哀想なお子さんを一人でも多く立派に育て上げたいし、そのことが自分に与えられた役割だと思っています。