2025年07月22日

修験道1300年の歴史の中で、大峰千日回峰行の2人目の満行者となった塩沼亮潤大阿闍梨。命懸けで挑んだ修行の果てに何を掴んだのか、語っていただきました。

(本記事は月刊『致知』2018年4月号 特集「本気 本腰 本物」から一部抜粋・編集したものです)

千日回峰行に入る

〈塩沼〉

小僧生活をさせていただいて4年目、23歳の時に大峯千日回峰行という修行に入ることを許されました。

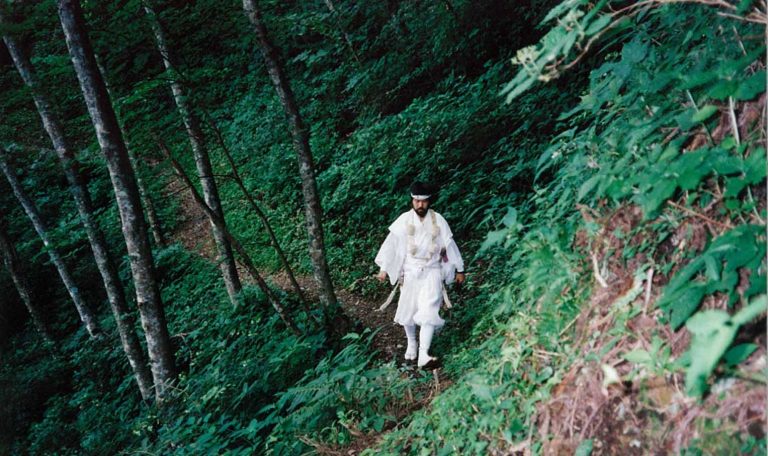

毎年5月3日から9月の初旬まで、毎日48キロの山道を16時間かけて歩きます。そして年間120数日を目途に、9年がかりで1000日を歩くのです。

この行には絶対に途中でやめることができないという千数百年前からの厳しい掟があります。万が一、途中で「これ以上前に進めない」と判断した時には、常に携えている短刀で腹を切って行を終えなければなりません。

毎日同じ道を上ったり下ったりする間には雨の日も雪の日もあります。猛烈な台風が来た時も崖崩れに遭った時もある。熊、猪、蝮、いろんなものがいつ襲ってくるかも分かりません。それでもただ前を向き、一条の光を求めて手探りの状態で行を進めてまいります。

黙々と山を歩きながら、ふと浮かんだ言葉を山の中で書き留め、宿坊に帰ってきてから墨字で毎日日誌に書き綴りました。

「17日目、行者なんて次の一歩がわからないんだ。行くか行かないかじゃない。行くだけなんだ。理屈なんか通りゃしない。もし、行かなけりゃあ短刀で腹を切るしかない。そう、次の一歩がわからないんだ。妥協しようと思ったらいくらでも出来るかもしれない。

しかし、なにくそ、これしきと思う。その勇気は大変です。苦しみ、悩み、涙と汗を流せば流すほど、心が成長します。たとえ雨でも、雲の上は晴れている。心まで曇らせることなく歩いて行かなければ。」

毎日夜中の11時半に起床すると、すぐに滝に入って身を清め、宿坊から階段で500段ほど上ったところにある参籠所で身支度を整えます。左手に提灯、右手に杖を持ち、編笠を被り、熊よけの鈴を鳴らしながら、12時半にたった1人で1719メートル先の山頂に向かって歩いて行きます。

山の中でいつも思い浮かぶのは故郷の母や祖母のことです。

「仙台にいる母ちゃんやばあちゃんは何をしてるだろうな」

返事、挨拶、礼儀、好き嫌いをなくすことなど、人として大切なことを教えてくれた母と祖母。本当に厳しく育てられました。おかげで嫌なことがあっても感情を顔に出さなくなりました。約束を守って嘘をついてはいけないという教えが大きな信用に繋がりました。

そんな母ちゃんとばあちゃんを思い、日誌にこう書きました。

「母ちゃん、ばあちゃん、この世では俺ぐらいの子を持つ親は、もう孫もいるよね。朝早く起きて無事を祈ってくれたり苦労をかけたりすまないね。でも神さん、仏さんのために頑張ろうね。いつの日からこの道を歩み始めたのだろうか、母ちゃん、誰に聞いてもわからない。

なぜなのかわからないけれども、今母ちゃんとばあちゃんと俺、何なんだろう。でも仏さんも羨むだろうと思うよ、この絆は。一緒に暮らしたい、みんなのように親孝行をしたい、でも今はできないんだ。ばあちゃん、母ちゃん、いつかきっと早くその日がくるように。」

大自然の中での過酷な修行

行に入り1か月もすると、タンパク質、カルシウム不足から爪がぽろぽろと剥がれていきます。7月の後半までは来る日も来る日も雨。毎日午前零時半に出発して、参籠所に帰ってくるのが夕方の3時半、そこから掃除、洗濯、次の日の用意。すべて自分でやらなければなりません。「自分のことは自分で」というのが修験道の掟なのです。

何回かに分けて洗濯をし、お風呂に入り、ご飯を食べ、また階段で500段ほど谷底の宿坊に下りますと、もう夕方の6時になっています。そこから部屋の掃除をし、日誌をつけ、体を横たえると夜の7時。11時半まで4時間半ほどの睡眠で、また次の日の行が始まります。前の日の疲れなんか取れるわけがありません。

毎年90日目を過ぎると梅雨明けです。梅雨明けと同時に血尿が続きます。しかし人間の体とは不思議なもので、一週間ほどすると自然と治まります。

代わりに体が変化します。暑いのか寒いのかも分からなくなります。ほとんど水を飲まなくても、ご飯を食べなくても、自分の体を山に持っていって下ろしてくることができるようになります。ただ走ろうと思っても馬力が出ないので走れません。

そこで体力をいかに持たせるかを計算して、90%行が進んだ時にまだ50の体力を残しておき、残りの1割でその50%を使い切って尻上がりによい結果が出るようにしようと考えました。これを毎年毎年繰り返していこうというイメージで行じておりました。

しかし師匠は言いました。「大きな修行というものは、必ず3回は生きるか死ぬかの瀬戸際すれすれのところをすり抜けなければならないぞ」と。その言葉どおりでした。

1度目は大きな落石が目の前をかすめて行きました。もう数十センチ自分の体が前に出ていたら、いまの私はないと思います。2度目は大きな熊が後ろから突然襲ってきたことでした。「ウォー」というものすごい声がしたので振り向くと15メートルくらい後ろに熊がいて、牙を剥いて向かってきました。

熊というのは非常に動きが速くて大きな冷蔵庫が飛んでくるような感じでした。瞬時に逃げようと思いましたが、このまま逃げたとしても数秒で追いつかれて襲われるなと考えました。

どうやったら逃れられるか。熊を脅かすしかない。躊躇している暇はありません。私は後ろを振り向いて熊に向かっていき、杖を投げつけました。それに熊がびっくりし逃げていってくれたので難を逃れました。

一に勤行、二に掃除、三に追従、四に阿呆

生きるか死ぬかの瀬戸際を体験すると、少し人生観が変わると言われます。その後に書き綴った日誌も少し変化が出てきました。

「563日、人はみな平等であると思います。この地球に生まれ、空気も、水も、光も、平等に与えられていることを感謝しなければならないと思います。夜空の星の数は、人間が一生かかっても数え切れないほどあると言います。それを考えたならば、もっと心豊かに生きなければならないと思いました。自分の胸に手をやれば心臓が動いています。

しかし、永遠に動いていることがないと思えば、人生という与えられし一生を大切に生きられるはずです。自分を大切にするように、相手を尊重するということも忘れてはいけないと思います。思いやりの心が私たちに幸せをもたらす道です。朝起きる、歩く、食べる、寝る。人間生活の原点に返り、たった1人の山にいると、こんなことを考えてしまいます。」

お坊さんになったばかりの頃、お師匠さんが言われました。

「自分を大切にしてほしかったら、まず目の前の相手を尊重しなさい。相手を尊重することによって自分が尊重されるんだ。求めるより与える。これを実践していかなければならない。そのためには4つやることがある」

その4つとは「一に勤行、二に掃除、三に追従、四に阿呆」です。これは皆さんの生活にも当てはまることではないでしょうか。お坊さんの修行と皆さんの修行、人生の修行と考えてみれば通ずるものがあるように思います。

まず勤行。お坊さんは毎日勤行をしますが、誰にでも毎日やらなければならないことがあるでしょう。そして身の回りの整理整頓。自分を管理できなければいい仕事はできません。3つ目の追従とは相手の喜ぶことをしなさい。喜ぶことを言いなさいということ。相手に不快な思いをさせない、自分の苦しみの矛先を向けないということも大事です。

ここまでは分かるのですが、最後の阿呆が難しい。お師匠さんも

「人間は相手から嫌なことを言われるかもしれない。嫌な仕事を与えられるかもしれない。けれども、すべてのことに捉われてはいけない。すべて忘れ切り、捨て切り、許し切り、阿呆になり切る。これがなかなかなれんのや」

と言われました。

修行をしている時、足もとに咲いている花に癒やされました。誰に見られるとも意識しないで咲いている。隣にどんな綺麗な花が咲いていようとも嫉まない。ちゃんと根っこを張って努力をしながら、綺麗な笑顔を天に向かって咲かせている。誰にアピールするわけでもなく、ただなすべきことを自然になしています。自分自身は周りの人に対してこの花のようであっただろうか。そう思った時、そうではない自分がいました。

しかし、心のわだかまりを妥協という形で収めてみても解決にはなりません。心の奥底から解決しないと何も意味はありません。どんなものも受け止められる大きな心の器があるかないかです。

9年が経ち、1000日を目前にした時、だんだん角が取れて本当の自分に近くなってきました。999日の日誌に、私はこんなことを書きました。

「今の心が今までで一番いいなぁ。この心がずっと変わらないといいなぁ。体が言うことをきくなら、ずっと歩いていたい。もしこの体に限界がないなら、今の心のまま永遠に行が続いてほしい。人生生涯小僧でありたい。」

明くる日、1000日目のことはよく覚えていません。いつもと同じようにお山に行って、いつものように帰ってきました。大勢の人が私の帰りを見守って「よく頑張ったね」と拍手で迎えてくれましたけれども、それは9年のうちのたった1日、4万8000キロ歩いた中の数十メートルにすぎません。あとは神、み仏、大自然と自分が紡いできた絆が残っているだけです。

その晩に思ったのは「行というのは本当に奥が深い」ということでした。9年間を振り返ってみれば涙しか出ませんでしたけれども、涙を流せば流すほど、大自然、宇宙、神、み仏の優しさを感じました。同時に、自分の至らなさを痛感するばかりでした。

塩沼亮潤師の言葉

〇行とは行じるものではなく、「行じさせていただくもの」

人生とは生きるものではなく「生かされているもの」

行とは、人生とは、ひとつひとつ見えない德を積み上げていくもの

〇肉体的にも精神的にもギリギリの状態のところに自分自身を追いやって、

その場所にしか咲いていない悟りの花みたいなものを見て帰ってくる

〇大自然はとても手強く、何が起こっても現実を受け入れるしかありません。

台風の日があり、嵐の日があり、雷の日があります。

それらを、あぁこうきたか、今度はこうきたか、こう攻めてくるか、

じゃあ自分はこうして乗り越えよう、と闘っていきます。

(本記事は月刊『致知』2018年4月号 特集「本気 本腰 本物」から一部抜粋・編集したものです)

本記事では他にも「生きるか死ぬかの日々」「天に向かって叫ぶ」「闇を転じて光ある世界へ」をはじめ、壮絶な修行での日々、そこから掴んだ人生の要諦についてお話しいただきました。全文は〈致知電子版〉でお読みいただけます。

◎塩沼亮潤さんも、弊誌『致知』をご愛読いただいています。推薦コメントはこちら↓↓◎

私が『致知』に興味を持ったのが今から35年前になります。それは縁のあった師の愛読書が『致知』だったからです。ひとりの人間が理想とする人格に磨きあげていく為には常に道標のような人物や書物から学びを得て謙虚に生きていかなければならないと思いますが、師もまた『致知』に多くの薫陶を得ていたのでしょう。そんな真の理を体現されていた師の後ろ姿に多くの薫陶を受けたこと、そして『致知』とのご縁に感謝して45周年のお祝いの言葉とさせていただきます。

◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――

《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。

※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

◉塩沼亮潤・著『人生生涯小僧のこころ』(致知出版社)

◇塩沼亮潤(しおぬま・りょうじゅん)

昭和43年仙台市生まれ。63年吉野山金峯山寺で出家得度。平成3年大峯百日回峰行入行。11年千日回峰行満行。12年四無行満行。18年八千枚大護摩供満行。TED×Tohoku 2014(YouTube)では、仏教の教えである〝慈しみの心〟、日本の〝和の心〟を説く教えが国内のみならず世界中で反響を呼んでいる。現在、仙台市秋保・慈眼寺住職。大峯千日回峰行大行満大阿闍梨。著書に『人生生涯小僧のこころ』『人生の歩き方』『毎日が小さな修行』(いずれも致知出版社刊)ほか。