2023年10月05日

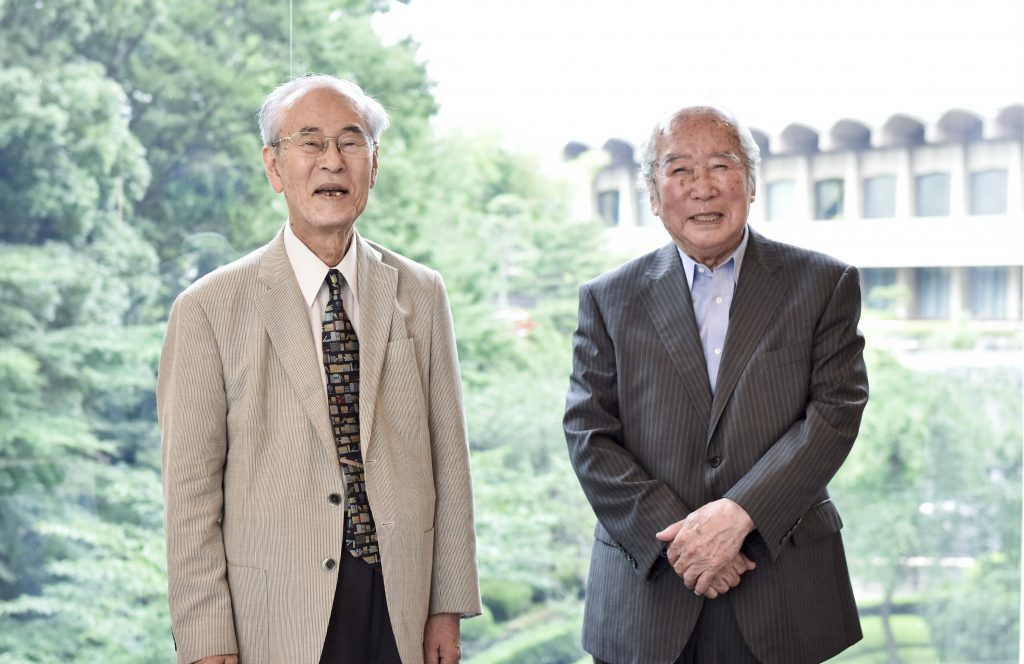

歴史作家の童門冬二さんと三戸岡道夫さんは90歳を迎えたいまもなお健筆を振るわれています。童門さんが『致知』で連載されていた「小説・徳川家康」を読めば、誰もがその若々しいセンスや筆致に驚くことでしょう。多くの作家が年齢を重ねてエッセイなどに軸足を置くようになる中、お2人が小説を書き続けられる秘訣はどこにあるのでしょうか。

歴史作家の童門冬二さんと三戸岡道夫さんは90歳を迎えたいまもなお健筆を振るわれています。童門さんが『致知』で連載されていた「小説・徳川家康」を読めば、誰もがその若々しいセンスや筆致に驚くことでしょう。多くの作家が年齢を重ねてエッセイなどに軸足を置くようになる中、お2人が小説を書き続けられる秘訣はどこにあるのでしょうか。

「好奇心だけはいまも旺盛ですね」

童門さんの元気の大本にあるのは、一言でいえば好奇心です。テレビや新聞が報じる社会の様々な出来事がすべて小説の材料になるとおっしゃっています。

(三戸岡)

ところで、童門先生が『致知』に連載されている「小説・徳川家康」、いつも楽しみに読ませていただいています。先生は私より1歳上の昭和2年のお生まれで、昨年卒寿(90歳)を迎えられたそうですが、いささかも衰えのない感性と筆致にいつも驚かされてばかりなんです。あの創作力は一体どこから生まれてくるのだろうかと……。

(童門)

作家として奥手なんでしょうね。まだ子供なの(笑)。

(三戸岡)

20年ほど前でしょうか、新宿の紀伊國屋本店の歴史文学のコーナーに足を運んだら、かなり大きな棚に2人の作家の本しか並んでいませんでした。1人が司馬遼太郎、もう1人が童門先生でした。歴史小説のかなりの部分をお2人の作品が占めていることが驚きでしたが、童門先生がその頃の創作力をいまなお維持されているのは、畏るべきことだと思います。

(童門)

そう言われると面映い限りですが、好奇心だけはいまも旺盛ですね。日々ニュースになる事件や出来事の中には必ず小説のヒントがあるんです。最近では公文書の改竄だとか忖度だとかいろいろなことが言われましたでしょう。それを見ながらタイムトンネルを逆に潜っていって比較をするんですね。「あの人物ならここまで問題をこじらせないで、うまく処理したに違いない」と。

少し前ですと、貴乃花騒動というのがありましたね。この騒動を通して頭に浮かんだのが初期の上杉鷹山や二宮金次郎です。改革はどんなに正しくても1人ではできません。必ず理解者や協力者が必要で、そのためには妥協や世渡り術も必要になってくる。残念ながら貴乃花親方に欠けていたのは、この部分だなということを感じました。世の中に事件や騒動が絶えない限り、小説の種もまた絶えないということですね。

(三戸岡)

そうですか。私も先生の好奇心には大いに見習わなくてはいけませんね。いまから書いてみたいと思われるのは、どのような人物ですか。

(童門)

私は30年間、都庁という地方自治体に勤務してきたこともあって、地方の振興のために命を注ぎながらも、歴史の表舞台に出ることのなかった人たちを掘り起こすことに力を入れてきました。鷹山もその1人で、彼は私が掘り起こすまでは世に知られていなかった存在なんです。鷹山が師事した細井平洲のような儒学者や私塾などに関心を向けるようになったのはそこからですが、作家としてこのような人物を発掘していく仕事はこれからも続けていきたいと思っています。

「徳川慶喜の真実に迫りたい」

一方の三戸岡さんも、いまなお新たな小説の執筆に取り組んでいる最中なのだとか。そのテーマは最後の将軍・徳川慶喜です。自分勝手だとか臆病者だとか、何かと悪評を蒙ってきた慶喜ですが、三戸岡さんの見方は違います。

(童門)

三戸岡先生も今年90歳になられるということですが、実感としていかがですか。

(三戸岡)

呑気に生きているものですから、私自身は大変だという感覚はあまりありませんね。どちらかというと、いつの間にか90歳になってしまっていた、という思いのほうが強いかもしれません。

ただ、さすがに私は童門先生のような創作力はありませんから自分のペースで書いているわけですが、ある方から小説を書こうと思ったらその主人公が人間として純粋なものを持っているかどうかを見なくてはいけない、と教えていただいたことが、この年になって改めて甦ってきますね。

(童門)

いま興味をお持ちの人物はいますか。

(三戸岡)

半分くらい書きかけているのですが、徳川慶喜です。歴史上の人物には何らかの影があるものですが、特に慶喜の場合、表面上と実際の姿とは大きく違うように私には思えてならないんです。

徳川将軍として幕末の日本全体を俯瞰して大名家の動きや意識、社会との関わりなどを見ていった場合、慶喜は「これから日本をどう纏めたらよいのか、侍はどうやって生きていったらいいのか」と真剣に考えたはずです。その発想があったからこそ、国を分断させることなく明治維新が実現できた。極端な言い方をすれば、慶喜には日本を救うという発想以外にはなかったのではないでしょうか。

表面上は山内容堂が建白書を出して大政奉還が実現できたとされているわけですが、私は慶喜はたとえ1人であったとしても大政奉還を決断したと見ています。と言いますのも慶喜はたまたま一橋家に生まれたというだけで、最初から将軍になる意思はなかった。つまり自分が大政奉還を決断しさえすれば、天皇を中心とした統一国家が実現し、イギリス、フランスという外敵に向き合うことができる。そう考えたと思うんです。

童門さん、三戸岡さんの意気盛んな仕事ぶり、90年で掴んだ人生の法則については、『致知』10月号で詳しく紹介しています。

(本記事は月刊『致知』2018年10月号 特集「人生の法則」の対談「人生で大切なことは歴史から学んだ」より一部抜粋・編集したものです。

◎童門冬二さん、三戸岡道夫さんは共に弊誌『致知』をご愛読いただいています。創刊45周年を祝しお寄せいただいた推薦コメントはこちら↓↓◎

私は常々『致知』は〝日本の良心〟だと思ってきました。不透明な時代の静かな懐中電灯、霧の中の心強い一灯として『致知』の照らす光が日本を支えています。

細井平洲の言葉に「学問は闇夜を歩く者の足下を照らす提灯だ」とあります。この「学問」はそのまま『致知』に置き換えられると思います。『致知』の品格ある静かな活躍に、日本の良識はどれだけ救われているでしょうか。

どんな状況でも日本の美しい心の詩を歌い続ける。その地道な歩みはまさに〝積小為大〟。この国になくてはならない存在となりました。『致知』は現実に身じろぎもしない大樹です。50周年、100周年と永遠に歩み続けられることを願っています。

人間が、よき人生を送るのも、よき仕事を展開するのも、その根底にあるのは人間学である。『致知』を貫くその人間学は、最高のものである。私の人間学も『致知』の中で「あっ、これだ」と思ったところを、蓄積したものが多い。従って毎月『致知』が配達されてくるのが、待ち遠しく思われる。

従って創刊45年を迎えた『致知』は、今後も100年、200年、地球の年令と同じく発展していくであろう。

◇童門冬二(どうもん・ふゆじ)

昭和2年東京生まれ。東京都庁にて広報室長、企画調整局長を歴任後、54年に退職。本格的な作家活動に入る。第43回芥川賞候補。平成11年勲三等瑞宝章を受章。著書は代表作の『小説 上杉鷹山』(学陽書房)をはじめ、『人生を励ます太宰治の言葉』『楠木正成』『水戸光圀』(いずれも致知出版社)『歴史の生かし方』『歴史に学ぶ「人たらし」の極意』(ともに青春出版社)など多数。

◇三戸岡道夫(みとおか・みちお)

昭和3年静岡県生まれ。師範学校を経て、28年東京大学法学部卒業。協和銀行副頭取を最後に作家活動に入る。本名は大貫満雄。著書に『親子で学びたい二宮金次郎伝』(致知出版社)『二宮金次郎の一生』『すべての日本人に二宮金次郎71の提言』などの伝記の他、『修羅の銀行』(いずれも栄光出版社)など、銀行員時代の経験をもとにしたビジネス小説も手掛ける。