2022年08月08日

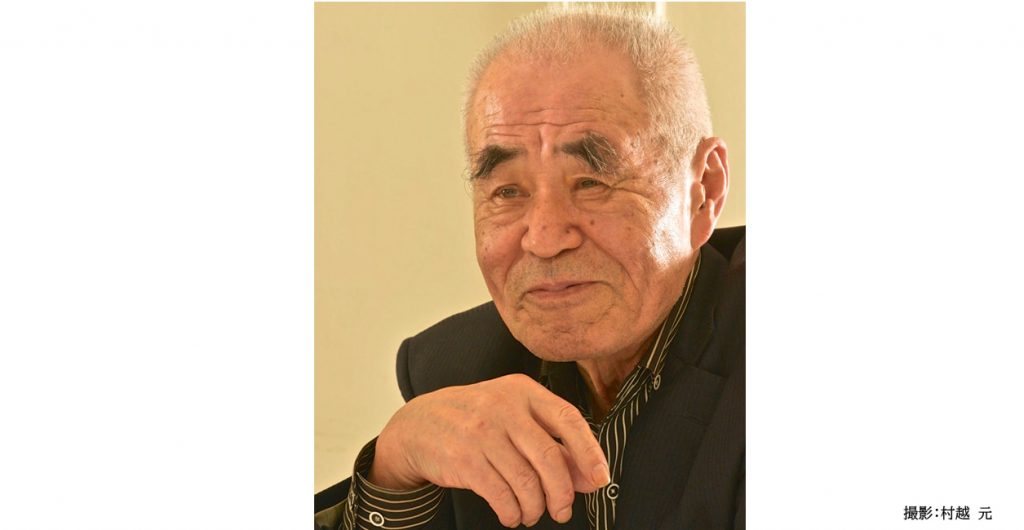

作家の青木新門さん(写真右)が8月6日、お亡くなりになりました。先の大戦から75年が過ぎ、当時の記憶を語り継ぐ人が少なくなっている一方、コロナ禍に見舞われた現代社会には新たな悲しみが生まれてもいます。青木さん最後の登場となった『致知』2019年11月号から、曹洞宗僧侶・中野東禅さん(写真左)とそれぞれの戦争体験を交えて〝悲しみとどう向き合うか〟を語り合っていただいた貴重な内容をお届けします。

作家の青木新門さん(写真右)が8月6日、お亡くなりになりました。先の大戦から75年が過ぎ、当時の記憶を語り継ぐ人が少なくなっている一方、コロナ禍に見舞われた現代社会には新たな悲しみが生まれてもいます。青木さん最後の登場となった『致知』2019年11月号から、曹洞宗僧侶・中野東禅さん(写真左)とそれぞれの戦争体験を交えて〝悲しみとどう向き合うか〟を語り合っていただいた貴重な内容をお届けします。

忘れることのできない満洲の真っ赤な夕焼け

〈青木〉

僕個人のことで恐縮なのですが、いまでも忘れられない光景があるんです。それは8歳の時に満洲で見た夕焼けの光景です。

〈中野〉

ああ、先生は戦時中、満洲にいらっしゃった。

〈青木〉

はい。引き揚げの時は、お袋と僕と妹と一緒に、いまの瀋陽の近くにある収容所におりました。お袋が発疹チフスに罹って隔離されると、僕と妹だけになりました。知らない大勢のおじさん、おばさんの間に2人挟まれましてね。

翌朝、3歳になる妹を起こして背負おうとしたら、死んでいたんです。焼き場がある場所を知っていましたから、煙が出ている石炭の上に遺体を置いてきたのですが、その時に見た中国の広大な大地に沈んでいく真っ赤な夕日だけははっきりと目に焼きついています。

8歳の少年は戦争が悪いとか、親が悪いとか、国家が悪いとか、そんなことは全く考えないんですよ。ただ大きな悲しみに包まれた言葉にならない言葉。その感覚だけはよく分かりました。その感覚は70年経ったいまなお続いています。消えるものではありません。

〈中野〉

そうでしたか。そういう悲しい体験がおありだったのですね。

〈青木〉

幸い母とは合流し、無事に日本に戻ってくることはできました。その後、農地改革で家は没落し一家は離散。成績がよく神童と言われていた僕は定時制高校に通い、早稲田大学に進んだものの六〇年安保闘争で挫折し、恋人に振られ、事業は失敗しと、やることなすこと全部失敗しました。それも悲しみと言えば悲しみなのでしょうけれど、満洲での悲しみに及ぶものではありません。

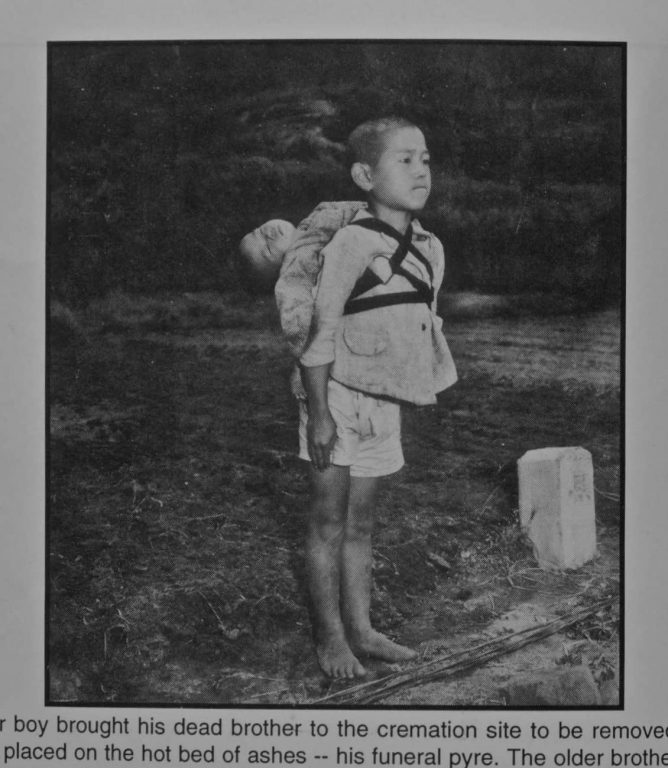

それで40歳の時、僕はある1枚の写真と出合って、大変な衝撃を受けるんです。被爆後の長崎で死んだ弟を背負い、焼き場の前に立つ少年の写真です。撮影したのは最初に本土に上陸したアメリカ海兵隊の従軍カメラマンです。僕はいつもこの写真を手帳に挟んで持ち歩いているんですが、東禅先生もぜひ見ていただけたら……。

作家・青木新門さんがいつも手帳に挟んでいるという「焼き場に立つ少年」の写真

〈中野〉

ピンと胸を張った少年がグッと唇を噛み締めながら前方を見つめている。ご自身の満洲での姿と少年の姿が重なったのですね。

〈青木〉

僕たちはその頃、鬼畜米英と教育されてきました。そのアメリカ兵が近くでカメラを構えている。この少年も泣くに泣けないですよ。

見てください。歯を食いしばって唇から血が出ているでしょう。この子も僕と同様、一家どころか一国を背負うくらいの覚悟で生きてきたはずです。死んだ弟と自分が一本の帯で繋がっている。これが生死一如の姿なのだと思います。

悲しみと一体になって生きる

〈中野〉

つい昔のことを思い出して、いろいろと申し上げましたが、口にしない、愚痴を言わないだけで人間は皆、誰でもいろいろな悲しみを背負いながら生きている存在なんですね。

「君看よ双眼の色、語らざれば愁なきに似たり」

という言葉は、愚痴を言ったり人を責めたりしないで、自分が背負ったもの、心に秘めたものを静かに熟成させながら老いや死を楽しんでいく。そんな生き方を教えているように思います。

悲しみにどんと腹を据え、悲しみと一体になるからこそ、人生を意味あるものにできるのではないでしょうか。

〔中略〕

人間の悲しみということで思い出したんですが、いまでも新潟などには「取り子」という古くからの信仰が息づいているんです。これは虚弱な子供さんを、年限を区切ってお地蔵様、観音様の弟子にするというものです。新潟の南蒲原郡にある定福寺という曹洞宗のお寺では、いまも年間に1,000人から2,000人が取り子になっています。

仏様との契約を結ぶ時、住職は親に必ずこう言います。

「きょうからこの子はお地蔵様の弟子になりましたから、きょう以降、親は何があってもこの子をひっぱたいたりしてはなりません」

これは親が自制心を持たなくてはいけない、という教えなんです。親が自制心を持たなかったら虚弱な子供は立派に、安らかに育て上げられない。

虚弱な体に生まれた子をいかに皆で大切に守り、幸せに育て上げていくか。取り子はそういう祈りや人々の悲しみを背負っている信仰なんですね。その祈りから生まれるのが仏様や縁あった人たちへの感謝の心です。私は越後の文化を研究する中で、そういう素晴らしい信仰があることに気づきました。

〈青木〉

いまのこの時代にこそ必要な、とても学ばされることの多いお話ですね。

「語らざれば愁なきに似たり」は私がとても好きな言葉の一つなんですが、いま思い出すのはお釈迦様の生老病死の四苦の教えです。

お釈迦様は人間のこの四つの苦しみをしっかりと受け止め、それを乗り越えながら安心して生きる道を説かれたのだと思うんです。そして、そのお釈迦様の心をそのまま歩いたのが親鸞であり良寛です。

どういうことかと言いますと、正岡子規が亡くなる2週間ほど前に、「余は今まで、禅宗のいわゆる悟りということを誤解していた。

悟りという事は、いかなる場合にも平気で死ぬる事かと思っていたのは間違いで、いかなる場合にも平気で生きる事であった」と『病牀六尺』に書き記しています。私はこれはとても大事なことで、どんなことがあっても平気で生きるところに人間の素晴らしさがあると思うんです。

これを生老病死の問題に当てはめれば、どんなに経済が発展し生活が豊かになっても、生きる苦しみは皆持っている。病院の待合室はどこも人でいっぱいですし、いくら立派な老人ホームを整備しようが老いの悲しみは残ります。

死の恐れに至っては、あえて言うまでもありません。つまり、人間は2,500年前と一つも変わっていないということなんです。生老病死をどう受け止め、乗り越えていくかは人間としての原点です。

(本記事は月刊『致知』2019年11月号「語らざれば愁なきに似たり」の対談〝親鸞と良寛に学ぶ〟より一部を抜粋・編集したものです)

◉映画『おくりびと』の原点となった『納棺夫日記』を著し、脚光を浴びた青木さん。しかしその生と死を見つめる目線は、晩年まで深さを失いませんでした。幾度となく弊誌にご登場いただき、静かな感動を与えてくださいましたことへの感謝と共に、ご冥福を心よりお祈り申し上げます。

◉本対談は「致知電子版〈アーカイブ〉」にて全文をお読みいただけます

◇青木新門(あおき・しんもん)

昭和12年富山県生まれ。早稲田大学中退後、富山市で飲食店を経営する傍ら文学を志す。48年冠婚葬祭会社(現オークス)に入社。専務取締役などを歴任。平成5年葬式の現場の体験を『納棺夫日記』(文春文庫)として著しベストセラーに。また20年に『納棺夫日記』が原典となった映画『おくりびと』が第81回アカデミー賞外国語映画賞を受賞。親鸞関係の著書に『親鸞探訪』(東本願寺出版)など。

◇中野東禅(なかの・とうぜん)

昭和14年静岡県生まれ。駒澤大学大学院修士課程修了。曹洞宗教化研修所修了。同所講師、大正大学講師、武蔵野大学講師、南無の会副総務、京都市竜宝寺住職などを歴任。現在可睡斎僧堂西堂。著書に『良寛 日本人のこころの言葉』(創元社)『「どん底目線」で生きる 良寛詩歌集』(NHK出版)『心が大きくなる坐禅のすすめ』(三笠書房)など多数。