2024年08月13日

4月7日は、1945年に戦艦大和が撃沈された日です。若者よ、君たちが生きる今日という日は、死んだ戦友たちが生きたかった未来だ――。戦艦「大和(やまと)」の乗組員として先の大戦を戦い抜き、その壮絶な戦争体験、歴史の真実を伝え続けた八杉康夫さん。惜しくも2020年に亡くなられた戦争の生き証人の語りは、いまを生きる私たちへの切実なメッセージとなって胸に迫ってきます。

4月7日は、1945年に戦艦大和が撃沈された日です。若者よ、君たちが生きる今日という日は、死んだ戦友たちが生きたかった未来だ――。戦艦「大和(やまと)」の乗組員として先の大戦を戦い抜き、その壮絶な戦争体験、歴史の真実を伝え続けた八杉康夫さん。惜しくも2020年に亡くなられた戦争の生き証人の語りは、いまを生きる私たちへの切実なメッセージとなって胸に迫ってきます。

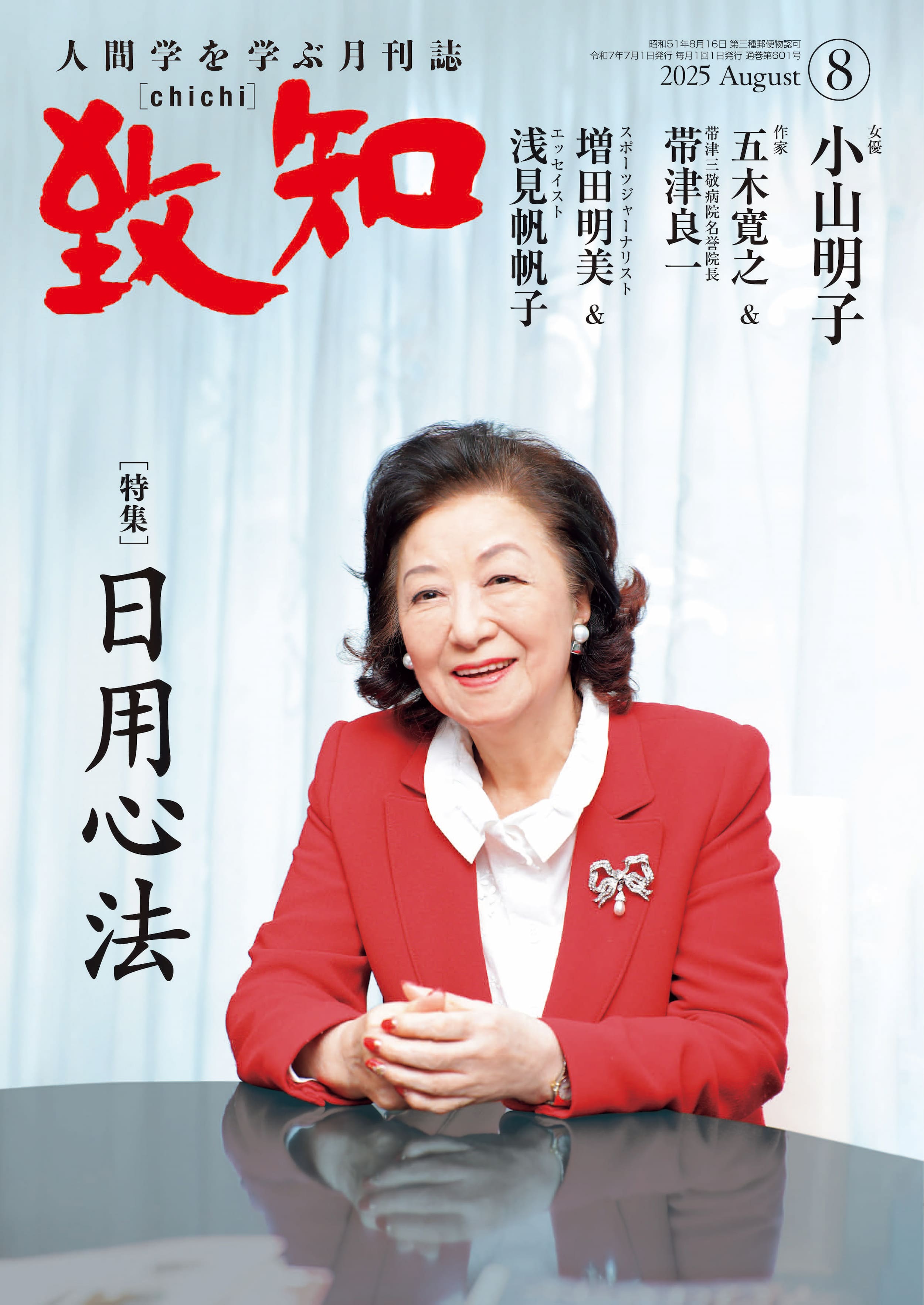

◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。

1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

母との別れ

〈八杉〉 戦艦「大和」――それは昭和16年の12月16日(真珠湾攻撃の8日後)、呉海軍工廠(海軍直轄の工場)で、当時の最先端技術を結集し、極秘裏に建造された世界最大の戦艦です。海軍兵なら誰もが憧れ、その乗組員になることは名誉中の名誉でした。

戦艦「大和」――それは昭和16年の12月16日(真珠湾攻撃の8日後)、呉海軍工廠(海軍直轄の工場)で、当時の最先端技術を結集し、極秘裏に建造された世界最大の戦艦です。海軍兵なら誰もが憧れ、その乗組員になることは名誉中の名誉でした。

いったんは佐伯の防備隊に配置され落胆したものの、昭和20年の正月、分隊士から「八杉、おまえに転勤命令がきている」と告げられました。

「おまえの行き先は、大和じゃ。戦艦大和じゃぞ。よかったのぉ。あの艦は絶対に沈まんぞ。大和が沈む日は、日本が沈む時じゃ」

1月12日、いよいよ憧れの戦艦大和です。まず驚いたのがその大きさでした。乗組員三千余名、全長263メートル、甲板から艦橋の高さは24メートル。甲板上には長さ21メートルの主砲をはじめ、副砲や高角砲、対空機銃が所狭しと並んでいました。

私が配置されたのは、艦橋のテッペン、大和で一番高い所です。高さは海面から30メートル以上あったでしょうか。そこに当時の日本光学が命を込めて造った測距儀がありました。様々なレンズが組み合わされていて、5万メートル以内に入ってきた敵機はすべて測距できるよう造られていました。

私が大和に乗ってから、戦況はますます悪化していきました。3月下旬には米軍が沖縄に上陸、温存されていた大和にもいよいよ出撃の命が下りました。弾薬を積むため広島の呉軍港に一時帰港した3月25日、私たちは上陸を許されました。

この時、副長が「今回の上陸ではしっかり英気を養って来い。そして身の回りの整理を完璧に為してこい」とおっしゃった。普通の上陸では「完璧に」とは言いません。沖縄特攻が「死への旅」であることを意識せざるを得ませんでした。

港へ降りると、不思議なことに母が私を待っていました。母は大和が呉に帰港することを知るはずもないのですが、私の上司にあたる分隊士が、呉と福山は同じ広島県だからと連絡してくださったのだと思います。母は亡くなるまであの日のことには触れませんでしたが、これは私の確信です。

その日は母と二人、呉で一番いい旅館に泊まり、美味しいものをたくさん食べました。夜はこれで最後になると思うとなかなか寝付けず、何度も母の寝顔を見ました。翌朝、呉は季節外れの大雪でした。いよいよここで母ともお別れ。玄関の前に立ち、敬礼して必死の思いで言いました。

「母さん、17年間大変お世話になりました。たぶん、今回の出撃では帰ってこられないと思います。私の分まで長生きしてください」

母は深々と私にお辞儀をしました。踵を返すと大股で海軍の敷地内へと歩き出しましたが、母が小走りでついてくるのが分かりました。それでも私は振り返りません。未練が残るからです。あと一歩で敷地に入ろうかという時、

「あんたぁ、元気でなぁ。体に気をつけてなぁ、体に気をつけてなぁ」

という母の叫びが聞こえました。思わず立ち止まりましたが、それでも私は振り返りませんでした。

不沈戦艦「大和」が沈没する……?

29日、いよいよ呉を出発しました。一般的に大和の沖縄特攻は「片道燃料」だったと言われていますが、沖縄まで1往復半ほどの燃料があったと私は記憶しています。

4月6日には当直を除いて全員が前甲板に集合。艦長が正式に司令部からの沖縄特攻の命令書を読み上げ、そして皇居へ向かって東方遥拝です。「君が代」を斉唱し、「天皇陛下万歳」を三唱。終わると、「各人の故郷の方向へ向かえ」そして「大いに泣け」と言われ、皆一斉に列を乱して走り出し、それぞれが故郷の方向へ「さようならぁー」「さようならぁー」と叫びました。その時見た四国山系の暮れなずむ夕景と、キラキラとした水面。その美しさをいまも忘れることはありません。

運命の4月7日の朝、なぜか「きょうは絶対空襲がある」と予感が走り、私は五時に目が覚めてしまいました。外を見ると、いつ雨が降り出してもおかしくない陰鬱な曇天です。

正午を回った頃、「目標捕捉、敵の大編隊接近す」と見張員の絶叫が聞こえました。測距儀を覗くと、米軍機が隙間もないほど並んで見えます。「よし、世界一の大和の主砲が火を噴くんだ」と武者震いのする思いがしました。しかし不思議なことに、敵機はスーッと雲の上へ上がっていき、測距儀は「測距不能」となってしまいました。

おかしいなと思った瞬間、100機以上の敵機が一気に雲の隙間から降りてきて、爆弾を落とすや、すぐ雲の上に隠れてしまいます。それは時間にしてわずか数秒、とても測距が間に合いません。世界一といわれた大和の主砲は一発も撃てないまま、米軍に為されるがままにやられた感があります。敵は日本のレーダー技術が未熟なのを知り抜いていた上、天気までも味方につけていたのでした。

第1波、第2波と攻撃を受けるうち、大和の後部が白煙を上げているのが私にも分かりました。なおも攻撃が続けられ、魚雷が的中した時は震度5にも感じられるほど激しく揺れました。次第に船は傾いていきます。砲術学校では、戦艦は15度傾いたら限界と習ってきましたが、25度、30度とどんどん傾いていきます。

それでも、戦闘中は命令がない限り持ち場を離れることはできません。その時「総員、最上甲板へ」との命令が出ました。軍には「逃げる」という言葉はありませんが、これが事実上「逃げろ」という意味です。

すでに大和は50度ほど傾いていましたが、この時初めて、「大和は沈没するのか」と思いました。それまでは本当に「不沈戦艦」だと思っていたのです。

もう海に飛び込むしかない。そう思った時、衝撃的な光景を目の当たりにしました。私が仕えていた少尉が日本刀を抜いたかと思うと、自分の腹を掻っ捌いたのです。噴き出す鮮血を前に、私は凍り付いてしまいました。

船はますます傾斜がきつくなっていきました。90度近く傾いた時、私はようやく海へ飛び込みました。

飛び込んだのも束の間、沈む大和が生み出す渦の中へ巻き込まれてしまいました。その時、私の頭に過ったのは海軍で教わった「生きるための数々の方策」です。海軍に入ってからというもの、私たちが教わったのは、ひたすら「生きる」ことでした。海で溺れた時、どうしても苦しかったら水を飲め。漂流した時は体力を消耗してしまうから泳いではならない……。

陸軍は違ったのかもしれませんが、海軍では「お国のために死ね、天皇陛下のために死ね」などと言われたことは一度もありません。ひたすら「生きること、生き延びること」を教わったのです。だから、この時も海の渦に巻き込まれた時の対処法を思い返し、実践しました。しかし、どんどん巻き込まれ、あまりの水圧と酸欠で次第に意識が薄れていきます。

その時、ドーンという轟音とともにオレンジ色の閃光が走りました。戦艦大和が大爆破したのです。そこで私の記憶はなくなりました。

享年31、命をくださった高射長

気づいたら私の体は水面に浮き上がっていました。幸運にも、爆発の衝撃で水面に押し出されたようです。しかし、一所懸命泳ぐものの、次第に力尽きてきて、重油まみれの海水を飲み込んでしまいました。「助けてくれ!」と叫んだと同時に、なんともいえない恥ずかしさが込み上げてきました。この期に及んで情けない、誰にも聞かれてなければいいが……。

すると、すぐ後ろに川崎勝己高射長がいらっしゃいました。「軍人らしく黙って死ね」と怒られるのではないか。そう思って身構える私に、彼は優しい声で「落ち着いて、いいか、落ち着くんだ」と言って、自分がつかまっていた丸太を押し出しました。そして、なおもこう言ったのです。

「もう大丈夫だ。おまえは若いんだから、頑張って生きろ」

4時間に及ぶ地獄の漂流後、駆逐艦が救助を始めると、川崎高射長はそれに背を向けて、大和が沈んだ方向へ泳ぎ出しました。高射長は大和を空から守る最高責任者でした。大和を守れなかったという思いから、死を以て責任を取られたのでしょう。高射長が私にくださったのは、浮きの丸太ではなく、彼の命そのものだったのです。

小さくても、精一杯生きた証を

昭和60年のことです。いつもピアノの発表会などでお会いしていた女性から喫茶店に呼び出されました。彼女は辺見さんが書かれた『男たちの大和』を取り出し、こう言ったのです。

「八杉さん、実は川崎勝己は私の父です」

驚いたなんていうものじゃありません。戦後、何とかしてお墓参りをしたいと思い、厚生省など方々に問い合わせても何の手がかりもなかったのに、前から知っていたこの人が高射長のお嬢さんだったなんて……。

念願叶って佐賀にある高射長の墓前に手を合わせることができましたが、墓石には「享年31歳」とあり、驚きました。もっとずっと年上の人だと思い込んでいたからです。

その時私は50歳を超えていましたが、自分が31歳だった時を思い返すとただただ恥ずかしい思いがしました。そして、不思議なことに、それまでの晴天が急に曇天となったかと思うと、突然の雷雨となり、まるで「17歳のあの日」が巡ってきたかのようでした。

天皇も国家も関係ない、自分の愛する福山を、そして日本を守ろうと憧れの戦艦大和へ乗った感動。不沈戦艦といわれた大和の沈没、原爆投下によって被爆者になる、そして、敗戦。そのすべてが17歳の時に一気に起こったのです。17歳といえば、いまの高校2年生にあたります。

最近は学校関係へ講演に行く機会もありますが、現在の学生の姿を見ると明らかに戦後の教育が間違ったと思わざるを得ません。いや、生徒たちだけではない。間違った教育を受けた人が先生となり、親となって、地域社会を動かしているのです。

よく「日本は平和ボケ」などと言われますが、毎日のように親と子が殺し合うこの日本のどこが平和ですか? 確かに昔も殺しはありました。しかし、「殺してみたかった」などと、意味もなく殺すことは考えられませんでした。真の平和とは、歴史から学び、つくり上げていくほかありません。鶴を折ったり、徒党を組んでデモをすれば天から降ってくるものではないのです。

しかし、一流の国立大学の大学院生ですら、「昭和史は教えてもらっていないので分かりません」と平気で言います。ならば自分で学べと私は言いたい。自分で学び、考えることなしに、自分の生きる意味が分かるはずがないのです。

人として生きたなら、その証を残さなければなりません。大きくなくてもいいのです。小さくても、精一杯生きた証を残してほしい。戦友たちは若くして戦艦大和と運命をともにしましたが、いまなお未来へ生きる我々に大きな示唆を与え続けています。

復員後、長く私の中に渦巻いていた「生き残ってしまった」という罪悪感。それはいま使命感へと変わりました。私の一生は私だけの人生ではなく、生きたくても生きられなかった戦友たちの人生でもあるのです。うかうかと老年を過ごし、死んでいくわけにはいきません。

未来の日本を託す若者たちが歴史を学び、真の日本人になってくれるよう私は大和の真実を語り続け、いつか再び戦友たちに会った時、「俺も生かされた人生でこれだけ頑張った」と胸を張りたいと思います。

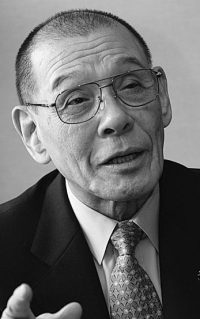

◇八杉康夫(やすぎ・やすお)

━━━━━━━━━━━━━━━━

昭和2年広島県生まれ。18年15歳で海軍志願。20年戦艦大和の乗組員となり、4月、沖縄特攻で撃沈されるも生還。陸戦隊員として訓練中、原爆投下で救援活動に行き、被爆者となる。30年代から戦艦大和の資料集めに奔走し、55年から大和探索。60年第4次捜索で海底の大和に再会。語り部として講演を続ける。調律事務所、弦楽器工房経営。