2020年05月27日

吉田松陰の門下生として、日本が大きく変わろうとする激動の幕末を駆け抜け、数え年29の短い生涯を終えた高杉晋作。「奇兵隊」の結成や「下関挙兵」など、時代の機を捉えた果敢な行動で、明治維新の原動力ともなった晋作の生涯は、私たち現代日本人の生き方にも多くのヒントを与えてくれます。30年以上にわたり高杉晋作の研究に取り組んできた萩博物館特別学芸員の一坂太郎さんに、その生涯と晋作の果断な行動から見えてくる時代や環境の「機」を捉える要諦を語っていただきました。

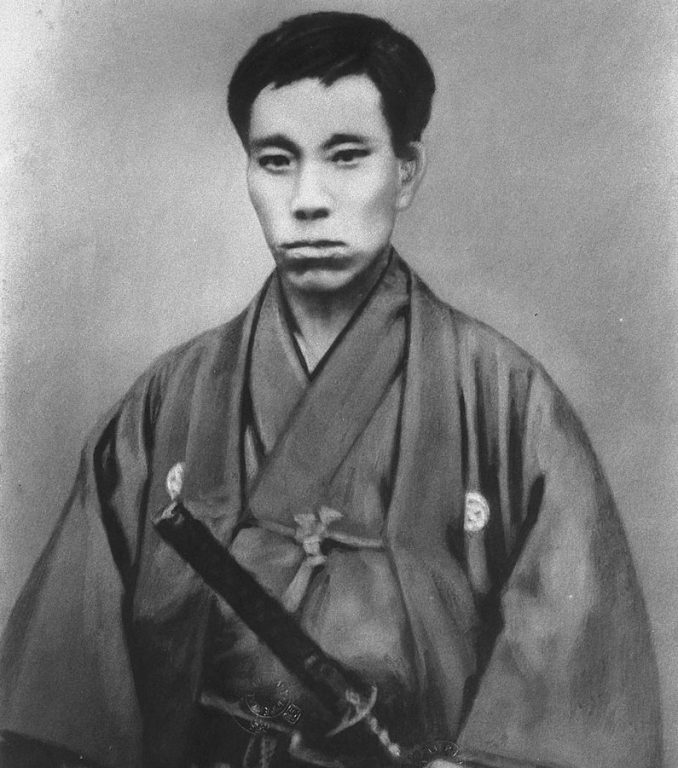

〔写真 Ⓒ国立国会図書館HP「近代日本人の肖像」〕

三つの転機

高杉晋作は1839年、長門国萩城下菊屋横町(現・山口県萩市)に、長州藩士・高杉小忠太の一人息子として生まれました。晋作が生まれた高杉家は戦国の昔から毛利家に仕え、代々藩主の側近中の側近を輩出してきた名門です。

この出自を考えなければ、晋作の人生も分かりません。よく世間では「晋作は20代で重職に抜擢された」などと言われますが、出自からして晋作には活躍する舞台が常に用意されていたのです。

さて、そのような晋作の人生を決定づける転機となった出来事として、ここでは3つを挙げたいと思います。

1つ目は16歳の1854年2月、父に従い黒船騒動に揺れる江戸を訪れたことです。

この江戸行きが晋作の人生を決めたと言っても過言ではありません。幕府は高圧的な態度で迫るペリーと交渉した末、日米和親条約に調印します。それを間近で見た晋作は、西洋の外圧をひしひしと感じます。そして「何とかしなければ!」との思いが湧き起こり、剣術の稽古に熱を入れるのです。

2つ目は、19歳の時に吉田松陰というカリスマ的な師と出会ったことです。萩に戻った晋作は、藩校の明倫館に通い続けますが、自分は何をすべきかがはっきりと見えず、悶々とした日々を過ごしていました。しかし松下村塾の門を潜り、松陰から新しい国造りの具体策を授けてもらう中で、志が定まっていく。それは長州藩、そして日本の独立を守るため外圧と戦うことでした。

〈一坂〉

最後の3つ目は1862年、24歳の時に、幕府が派遣した一団に加わり、西洋列強に侵食されつつあった清朝・中国の上海に渡航、現地を視察したことです。

晋作の上海日記『遊清五録』の欄外には、「支那人は外国人の役(使役)する所となるは、憐(あわ)れむべし。我が邦、ついにかくの如からざるを得ず、務めてこれを防がんことを祈る」とのメモが記されています。晋作はこのまま幕府に任せていては、「我が日本もすでに覆轍(ふくてつ)を踏むの兆しあり」と痛感します。「覆轍」とは前人の過ちを繰り返すという意味です。これが晋作が上海視察で達した結論でした。

感受性の強い10代後半から20代前半にかけ、「黒船」「吉田松陰」「上海」の三つの衝撃を経験すれば、晋作でなくともじっとしていられなくなるでしょう。藩主や両親への忠義や孝行を重んじ、突拍子のないことはしてはいけないという思いが強かった晋作ですが、遂に3つの出来事が晋作を突き動かし、「行動の人」へと変えていきます。

最も高く評価される「下関挙兵」

目まぐるしく情勢が変わっていく中で、長州藩内に武力で訴えてでも復権を図ろうとする勢力が台頭。1864年7月19日、軍勢を挙げて京に上った長州藩は、御所を守る薩摩・会津藩と激突、敗北を喫します。「禁門の変」「蛤御門(はまぐりごもん)の変」などと呼ばれる戦いです。

そして、7月23日、朝廷は御所に攻め込んだ長州藩を追討するよう幕府に命じました。これを受けた幕府は征長令を発し「長州征伐」に乗り出します。

しかしここに至り、長州藩内でも征長軍に謝罪、恭順しようという「俗論党」が台頭し、政権交代が起こります。晋作にも「俗論党」の追っ手がかかり、危険を察知した晋作は、福岡に潜伏し次の行動に出る機会を窺います。

この間も長州藩は、「禁門の変」の責任者として福原越後ら三家老が切腹させられ、中村九郎ら四参謀長が処刑されるなど、征長軍に恭順の意を表していきました。

晋作は居ても立ってもいられなくなったのでしょう。密かに下関へと舞い戻り、武力による「俗論党」政権打倒の決意を固めます。

しかし晋作の誘いに、奇兵隊も他の諸隊も応じません。それでも晋作は、いま決起しなければ「機」を失ってしまうと直感していたようです。晋作は、自分に従えない者に対して、「皆腰ぬけだ、ダメだ!」と激しく罵っています。

そのうちに、少数ですが、晋作に賛同する者が現れ始めます。遊撃隊と力士隊の約80名(異説あり)です。晋作はその80名を率いて、12月15日未明、下関にあった藩の出先機関である会所を襲撃します。これが後日、晋作の事蹟のうちで最も高く評価される「馬関挙兵」「下関挙兵」などと呼ばれる事件です。

志のフィルターを通してのみ、時代の「機」は見える

晋作は、最初から奇兵隊や諸隊への呼応も勝利も、すべてを計算していた「天才革命家」だったと評する人がいますが、私はそれは結果論にすぎないと考えます。

晋作が決起した時、藩政府には動員できる兵力が2000人もいました。2000人を相手に、80人で喧嘩を売ろうとする人間が、果たして計画など立てるでしょうか。

かつて晋作は、松陰に「男児たるもの、どんな時に死ねばいいでしょうか」という問いを発したことがあります。そして「安政の大獄」に連座し、伝馬町の獄に入れられていた松陰は、

「世に身、生きて心死する者あり。身亡びて魂存する者あり。心、死すれば生くるも益なきなり。魂、存すれば亡ぶも損なきなり」

「死して不朽の見込みがあらば、いつでも死ぬべし。生きて大業の見込みあらば、いつまでも生くべし。僕の所見にては生死は度外におきて、ただ、言うべきを言うのみ」

との死生観を晋作に遺し、刑場の露と消えました。

おそらく晋作は、松陰の教えに従い、「機」を見た瞬間、成算の有無は度外視し、真っ先に戦いに身を投じることで決意を示そうとしたのではないでしょうか。人間はどうしても「いま行動して勝てるだろうか、負けるだろうか」という打算で物事を判断してしまいがちですが、晋作は心の中から己の損得を取り除き、そこに残る「志」を決断の拠りどころとしたのです。

そして晋作のように、志をフィルターにして一つの目的を直視する者にのみ、行動の「機」を見ることが許されるのだと思います。

(本記事は月刊『致知』2017年5月号 特集「その時 どう動く」より一部を抜粋・編集したものです )

◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――

《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。

※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

◇一坂太郎(いちさか・たろう)

昭和41年兵庫県生まれ。萩博物館学芸員、至誠館大学特任教授、防府天満宮歴史館顧問。著書に『高杉晋作考』(春風文庫)『幕末維新の城』(中公新書)『吉田松陰と高杉晋作の志』(ベスト新書)など多数。講演会、テレビ出演も多い。