2022年06月20日

スマホを使っている子供たちは学力が低下し続ける――。この恐ろしい事実をご存じでしょうか。これは脳科学で知られる東北大学教授・川島隆太さんの研究で明らかになったものです。LINEやフェィスブックなどのSNSは、いまや現代人にとって欠かせないツールであり、それは子供たちも同じです。しかし、その世界に浸りきっていると、脳は大変なダメージを受けるというのです。SNSは人間の脳の働きにどのような影響を与えるのでしょうか? 明治大学教授の齋藤孝さんと語り合っていただきました。

スマホを使っている子供たちは学力が低下し続ける――。この恐ろしい事実をご存じでしょうか。これは脳科学で知られる東北大学教授・川島隆太さんの研究で明らかになったものです。LINEやフェィスブックなどのSNSは、いまや現代人にとって欠かせないツールであり、それは子供たちも同じです。しかし、その世界に浸りきっていると、脳は大変なダメージを受けるというのです。SNSは人間の脳の働きにどのような影響を与えるのでしょうか? 明治大学教授の齋藤孝さんと語り合っていただきました。

SNSで記憶が消える?

〈齋藤〉

《前略》素読が脳にいいことはよく分かりました。では、例えば子供たち同士がお喋りをしたり、フェイスブック、ラインに代表されるSNSをやったりというのは、どうなのでしょうか。

〈川島〉

それが素読とはまるっきり逆なんですね。効果どころか、SNSをやっていると脳に抑制が掛かることが分かっています。見た目には手を動かしたり、頭を使ったりして脳を刺激しているように思えても、測定すると抑制、つまり眠った状態になります。

〈齋藤〉

眠った状態に。

〈川島〉

そのことはラインの文面を見ていただければ理解できると思いますが、極めてプアなコンテンツしか出てきません。「お昼何にする?」「カレー」「どこ行く?」といったように、まるで幼稚園児レベルの会話しか続かないんですね。物を考える人としての脳は積極的に寝てしまっている。ある意味、とても怖いツールでもあるんです。

〈齋藤〉

いま1日に5時間くらいSNSに掛かりっきりになっている高校生はザラだと思いますが、脳がほとんど抑制されているということなのですね。

〈川島〉

僕たちは7年間、仙台市の7万人の子供たちの脳を追いかけて調べていますが、スマホやSNSの利用と学力との関係が明らかになってきました。そこで分かったのは、これらを使えば使うほど学力は下がります。それは睡眠時間や勉強時間とは関係ありません。

例えば、家で全く勉強していない子供たちのグループがあります。スマホをいじらない子はある程度の点が取れるのですが、その先、使い始めると睡眠時間は一緒でも、そこから点が下がっていくんです。要はスマホを使ったことによって、脳の中の学習した記憶が消えたということです。

〈齋藤〉

記憶が消える。

〈川島〉

仙台市の子供たちのデータですから、一般則ではないかもしれませんが、例えばSNSを1時間やると、100点満点の5教科のテストで30点、一教科当たり5点分くらい点数が下がります。1時間で5点ですから4時間使えば20点下がるわけですね。

そこから分かるのは、本来なら総合点が高いはずの子供たちが、SNSをやっているばかりに勉強した大切な脳の記憶が消えているという現実です。

〈齋藤〉

恐ろしいことですが、ということは、見方を変えれば文章を素読するのは素朴なようでも、学習力をキープしていく上では、とてもいい方法なのですね。

〈川島〉

ポジティブなよい影響しかありません。かつ素読のコンテンツである名文や名詩には、それ自体にきちんと意味や中身があります。中身のないSNSとは全く違うんです。

SNSはよくコミュニケーションのツールという言い方をされますが、SNSでやりとりをする相手が人間ではなく人工知能を備えた機械であっても、そうとは気づかない、人だと思ってやりとりをしてしまうという具体的なデータもあります。つまり、人と人とのコミュニケーションが担保されていないわけです。

人間の脳を活性化させるもの

〈川島〉

いま、若者の脳についてお話しさせていただきましたが、素読によって脳が活性化するのは、お年寄りも同じです。僕たちはこれを学習療法と呼んで今日まで続けてきましたが、高齢になって脳機能や生活の質が低下する一番の要因は、記憶の容量が小さくなることにあります。

記憶の容量とは、作業をする時の机に例えると分かりやすいと思います。若い時は大きな机を持っているのでパソコンやノートを置いたり、資料を並べたりして自由自在に作業ができます。ところが、年をとると机が小さくなっていって最後にはノート1冊すら広げられなくなってしまう。若者でも、SNSばかりやる人はこのような状態になります。

この狭くなった机を何とか広げられないかというので、認知症のお年寄りに、美しい日本語の文章を声に出して読ませるトレーニングを取り入れました。認知症は薬を飲んでもよくはならないんです。悪くなるスピードを遅らせるだけです。

ところが、素読を続けると劇的な変化が見られます。認知症の進行が止まるだけではなく、改善していくんです。記憶の容量が大きくなり、先ほど申し上げたような脳そのものが可塑的な変化を遂げる。だから僕たちの中で素読はまさに劇薬扱いなんですね。

お年寄りの中には素読よりも数を扱うことを好む人もいますので、単純計算によるトレーニングも組み合わせていますが、こういうシンプルな方法でも続けることで確実に改善に結びついています。

〈齋藤〉

高齢者の多くの方が、年をとるにつれてゆっくりと喋るようになりますが、これも脳の老化現象とみてもよいのでしょうか。

〈川島〉

まさに脳の回転速度が遅くなった証拠です。

簡単なテストがありましてね。1から120まで順番に数えさせるんです。大学生であれば30秒を切るくらいで数え終わるのを、60代の方は50秒以上かかってしまいます。脳が衰えたことで言葉のスピードも遅くなっているわけです。

脳の回転速度が速ければ、判断を瞬時にできるので次の行動にも素早く移れます。これは予測の能力とも繋がっていて、速い判断ができないと予測もしづらくなり、事故を起こしやすくもなる。

〈齋藤〉

相手のペースにつられてオレオレ詐欺に騙されてしまう、というのもそれなのでしょうね。それを考えると、中身のある古典や名文を、ある程度の速さで素読し続けることは、お年寄りの脳にとってとても効果が大きいことが分かります。

親や教師の意識が読書離れを助長している

〈川島〉

それにしても気になるのは、日本人の読書離れです。このまま手をこまねいていたら手遅れになるのは間違いありませんね。

僕はこの問題を学校における努力と、家庭における努力と2つに分けて考えているんです。

あるアンケート調査によると、多くの小学生は1週間に1冊のペースで本を読んでいると言われます。ところが、中学校に進んだ途端、見事に読まなくなるんですね。

そこに何が起きているかをきちんと解析しなくてはいけないのですが、恐らく中学校の先生方が読書の大切さに気づいていないような気がするんですね。「読書をするくらいなら、もっと部活に精を出せ」「勉強をしろ」と子供たちを追い込んでいるのではないかと。

〈齋藤〉

なるほど。

〈川島〉

いま中学校教育に求めたいのは、小学生の時に身についた読書の習慣を失わせないでほしい、ということです。中学生まで読書習慣が継続できれば、その子たちは必ず本好きになります。

一方、家庭についてですが、いま家に本がない家庭が増えていて、改善すべきはそこからでしょうね。ただ、子供を授かった親御さんには教育に対する意欲がありますから、まずはしっかりと読み聞かせを行う。そうすれば、子供は本が好きになります。

次のステップは家庭の中に本があるのが当たり前という環境をつくることです。幸い僕の両親は読み終わった本を僕の部屋の本棚に置くという戦略を立てました。退屈すると本を読むしかない環境に追い込んでいったんですね(笑)。

それで僕も、家内が暇な時に、子供たちの前で読書をしてもらう、という戦略を立てました。そうすると「そんなものかな」と思って子供たちも自然と本を引っ張り出して読むようになったんです。

だけど、いまの家庭はそうじゃないでしょう? 親は本を読まない。それどころか子供と食事をしている時まで親たちがスマホをいじっている。そこを解決するのは並大抵ではないと思っています。

〈齋藤〉

それだけ家庭の責任が重要だということですね。

おっしゃるとおりスマホ中毒は深刻なわけですが、スマホを手にしていると勉強をしたり本を読んだりする時間が中断されるんですね。だから、精神的に深く潜っていくという作業ができずに、浅瀬でずっと生きている魚のような感覚の人が増えているように思うんです。

本当に読書で鍛えられた人は、たとえテレビがついていたとしても、それに惑わされずに深く高度な勉強や読書ができるでしょうが、鍛えられていない人はいつまでもお喋り空間のまま終わってしまう。それだと精神力も弱くなるでしょうね。

武士道精神もそうですが、日本人の精神は1つの文化であり、それは決してお喋りで継承されることはありません。その意味では素読は人を育てるとともに、精神文化を継承する上で重要な役割を果たしてきたわけです。

〈川島〉

確かにそうでしょう。

人を育てるということでいえば、大変難しい時代になったなというのが正直な実感です。かつてはこちらが背中を見せることで、後進は育ってくれていました。頑張る背中だけ見せておけば、多少軌道修正するくらいで勝手に育って独り立ちしてくれていたんですね。

ところが、僕はいまその信念を曲げなきゃいけないと考えるようになりました。手取り足取り教えないと、育ってくれない子がそれだけ多くなったんです。

だけど、そんなことをやっていたのでは僕を越える人材はいつまでも育たないわけでしょう? そこにも読書をしてこなかった世代とのギャップを感じざるを得ないわけですが、それだけに、素読や読書というものの意義を真剣に考えなくてはいけないという思いは強くなるばかりです。

(本記事は『致知』2016年12月号 特集「人を育てる」より一部を抜粋・編集したものです) ◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――

《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。

※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

◇川島隆太(かわしま・りゅうた)

昭和34年千葉県生まれ。東北大学医学部卒業。同大学院医学系研究科修了(医学博士)。同大学加齢医学研究所所長。専門は脳機能イメージング学。著書に『脳を鍛える大人の音読ドリル』『脳を鍛える大人の計算ドリル』(ともにくもん出版)『さらば脳ブーム』(新潮新書)『川島隆太教授の脳力を鍛える150日パズル』(宝島社)『やってはいけない脳の習慣』(青春新書)など多数。

◇齋藤 孝(さいとう・たかし)

昭和35年静岡県生まれ。東京大学法学部卒業。同大学教育学研究科博士課程を経て、現在明治大学文学部教授。専門は教育学、身体論、コミュニケーション技法。『齋藤孝のこくご教科書 小学1年生』『楽しみながら日本人の教養が身につく速音読』 、最新刊に『小学国語教科書 全学年・決定版』(いずれも致知出版社)など著書多数。

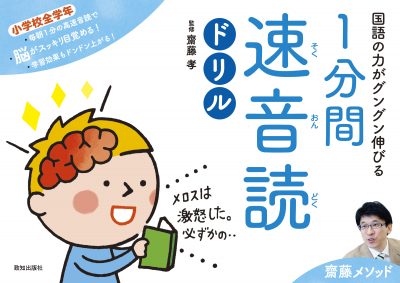

この対談のあとに生まれた1冊

毎朝1分の高速音読で頭がスッキリ目覚める!

小学校全学年対応の速音読テキスト。

科学的実証と、著者の実践に基づき制作された「速音読シリーズ」。発売以来『婦人公論』や『女性自身』などでも話題になっている本シリーズですが、このたび、小学生を対象にした第3弾が誕生しました。

中学2年の教科書に出てくる『走れメロス』や、『論語』『大学』、百人一首といった古典や詩歌などを「見開き1分」で出来るだけ早く読む。読了タイムを記入する。

やり方は至ってシンプルですが、1分間という制限時間を設けることで緊張感が生まれ、その中で間違えずに早く読むという体験が「集中力・注意力・記憶力」の向上に繋がると著者は言います。

また記入欄が10枠あり、回を重ねるごとにタイムが縮まるため、自信と達成感が得られ、楽しみながら継続して学習できるのも本書の魅力の一つです。

「国語力向上の最大の秘訣は、早い時期によい日本語に出逢うこと」

と著者。名作名文を繰り返し読むことで身につく語彙力や教養、夏目漱石や太宰治など名だたる文豪たちの考え方は、子供たちにとって一生の財産となるでしょう。

…………………………………

こんな効果が期待できます!

…………………………………

・集中力UP!

・注意力UP!

・頭の回転が速くなる!

・やる気が湧いてくる!

・記憶力が高まる!

・語彙力が高まる!

・テキパキ話せるようになる!

・文学の教養が高まる!