2025年05月02日

~本記事は月刊『致知』2025年6月号 特集「読書立国」掲載対談の取材手記です~

~本記事は月刊『致知』2025年6月号 特集「読書立国」掲載対談の取材手記です~

トップ対談に世界的建築家とノーベル賞受賞者

活字離れが進む中で、子供たちに本を読む楽しさや豊かさを知ってもらい、無限の創造力や好奇心を育んでほしい――。

日本を代表する建築家・安藤忠雄さんのこの思いが結晶して生まれたのが「こども本の森」プロジェクトです。

いまから5年前、コロナ禍真っ只中の令和2年7月に「こども本の森 中之島」が開館して以来、神戸・遠野(岩手県)・熊本に広がり、今年7月には松山の「坂の上の雲ミュージアム」に、来年夏頃には北海道大学に、それぞれ新たに開館予定。さらには、台湾や韓国、バングラデシュ、ネパールなど海外でも計画が進んでいるといいます。

世界で初めてiPS細胞の作製に成功し、ノーベル生理学・医学賞を受賞した山中伸弥さんも、このプロジェクトに賛同し、応援している一人です。

親交が深く、共に無類の読書家として知られるお二人が相まみえ、読書談義に花を咲かせました。読書こそが人間の根を養い、個人の人生、ひいては国の未来を開く鍵になることを教えられます。

月刊『致知』最新号(2025年6月号)特集「読書立国」に安藤忠雄さんと山中伸弥さんの対談記事が掲載されています。タイトルは「読書は国の未来を開く」。お二人には表紙も飾っていただきました。

日本の未来に希望の光を見る思いがした

建築とiPS細胞、それぞれの分野で世界的な功績を挙げられている安藤さんと山中さんは、幼少期から読書に親しんできました。そのお二人に「読書立国」をテーマに語り合っていただくことで、一人でも多くの方に読書の大切さに気づいてもらえるのではないか、素晴らしい化学反応が生まれるのではないか、との思いから企画しました。

3月中旬に取材依頼をしたところ、双方からご快諾をいただいたものの、お二人とも超多忙で日程調整は難航、4月を目前に控えてもなかなか決まりませんでした。

最終的には、安藤さんから挙げていただいた僅かな候補日の中から山中さんがスケジュールを調整し、アメリカ出張に発つ日の午前中に何とか時間を捻出してくださったのです。

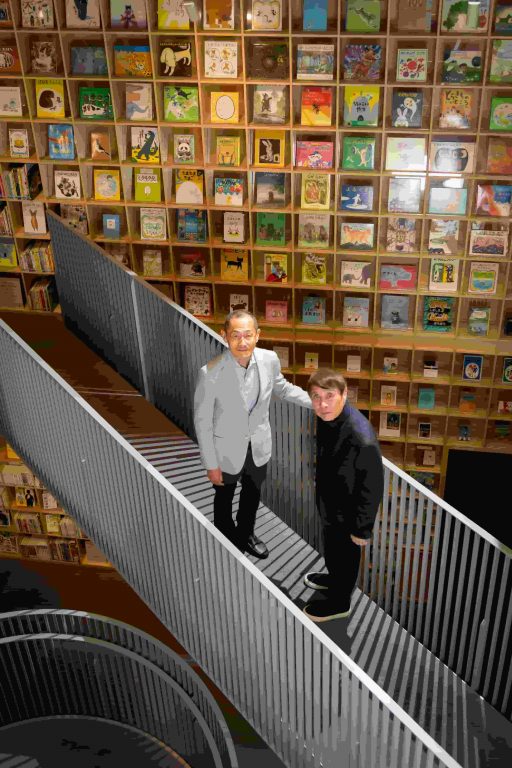

4月9日(水)、心地よい春の暖かい日差しと爽やかなそよ風に包まれた桜花爛漫の中、安藤さんが設計を手掛け大阪市に寄付し、山中さんが名誉館長を務める「こども本の森 中之島」にて対談取材は行われました。

対談取材に先立ち、館内を見学したのですが、「子供も大人も楽しめる本の天国のような空間」とお二人が口を揃えるように、たくさんの親子連れが館内で様々な本との出逢いに胸を躍らせており、日本の未来に希望の光を見る思いがしました。

1時間30分の対談取材は非常に盛り上がり、まず「こども本の森 中之島」に関して、安藤さんからは「そもそもの着想の原点」や「設計・寄贈に込めた思い」を、山中さんからは「名誉館長に就任された経緯」や「伝えたいメッセージ」をお話しいただきました。

その後、スマートフォンの普及、活字離れ、書店の減少、読書文化の衰退など昨今の社会風潮に触れ、このままでよいか、どうすべきかについて意見を交わしました。

転じて、対談の後半は「本との出逢い――私の読書遍歴」をテーマに、「読書に目覚めたきっかけ」「幼少期、青年期、壮年期の各時代に人生を支えた本」「特に影響を受けた言葉やエピソード」「本から得た学び、それを人生や仕事にどう生かしたか」をそれぞれご紹介いただきました。

結論として、「何のために本を読むのか」「読書をする意義と効用」「読書が個人の人生、ひいては国の未来に与える影響についてのご所感」を語っていただくという流れでした。

その内容を凝縮して誌面8ページ、約10,000字の記事にまとめました。主な見出しは下記の通りです。

◇子供も大人も楽しめる本の天国のような空間

◇人間の心の成長にとって最高の栄養は本である

◇スマホの面白さとは違う本の中にある深奥な世界

◇日本が奇跡の発展を遂げた背景には読書文化があった

◇吉川英治『宮本武蔵』に学んだ〝覚悟〟

◇読書は自分の世界を広げてくれる心の旅

◇幼少期の読書体験で培われた忍耐力

◇どん底で出逢った2冊がターニングポイントに

◇いまこそ国を挙げて読書をしなければならない

心に響くお二人の名言――体験的読書論

お二人のお話の中でとりわけ心に響いた言葉をここで紹介します。それぞれご自身が実感されている体験的読書論ともいえる名言です。

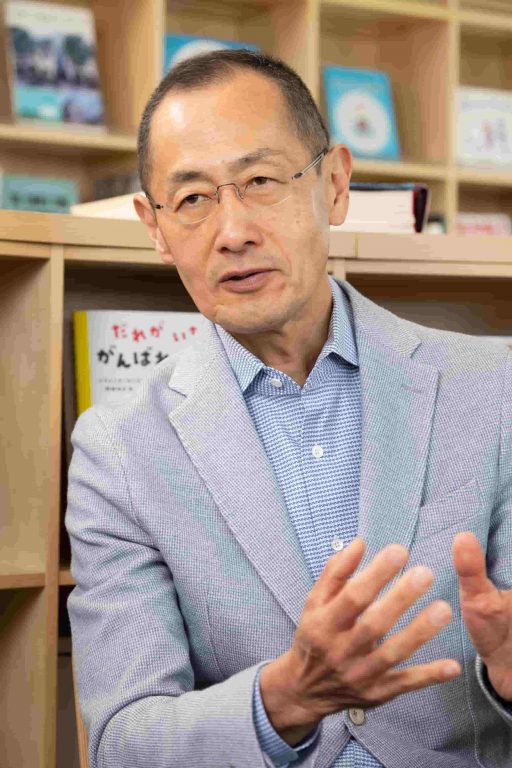

まず山中さん。

読書は二つの意味で非常に大切だと考えています。一つは、特に大作を読むことは著者との格闘ですし、時間もエネルギーもかかります。でも、その分だけ集中力、忍耐力、持続力、探究心といった長い人生を生き抜くための基礎体力が身につく。

もう一つは、自分だけでは経験できない他の人や過去の人の生き方や価値観を学ぶことができる。自分もかくありたいという目標を与えてくれる。それが向学心や向上心に繋がっていくんです

次に安藤さん。

読書とは自分の世界を広げてくれる心の旅であり、人間の心の成長にとって、最高の栄養は本であると実感しています。

アンドリュー・カーネギーにしても、福沢諭吉にしても、子供の頃から読書を積み重ねていたからこそ、先を見通す力や新しい世界を切り開く力を身につけることができたのだと思います。

いまこそ国を挙げて、人間としての根を養う読書習慣を取り戻さなければいけません。

そのために命ある限り「こども本の森」プロジェクトを続けていく覚悟です

お二方の言葉は通底しています。

他にも仕事や人生の糧となる数々の金言に溢れており、それは本誌の対談記事にたっぷりと収録されています。

最後に、いまから7年前、弊誌月刊『致知』創刊40周年記念式典に、国内外から1600名の読者が参集する中で、講師を務めていただいた山中さんがその講演の冒頭に述べられた貴重なメッセージを紹介します。

本日は素晴らしい雑誌である『致知』の創刊40周年、誠におめでとうございます。藤尾社長をはじめ、関係者の皆様、読者の皆様に心よりお祝い申し上げます。本当におめでとうございます。

私自身も毎号『致知』の出版を待ちわびている読者の一人であります。また、表紙の写真にしていただいたこともあります。本当に光栄でありがとうございました。あの表紙の写真を見まして、妻が「これは素晴らしい写真だ」「こんなに男前のあなたを見たことがない」「さすが『致知』だ」と申しておりました(笑)

ユーモアを交えながら、『致知』を高く評価していただいたことに、改めて感謝の念が湧き上がってくると共に、山中さんの謙虚なお人柄、学び続ける姿勢に感銘を深くします。

安藤さんと山中さんがその人生体験を通して掴まれた「なぜ読書が大切なのか」には、私たちの日常の仕事や人生に活かせるヒントが満載です。無類の読書家にして誰もが知る成功者であるお二方が初めて語り合う人間学談義、読書の本質論に興味は尽きません。

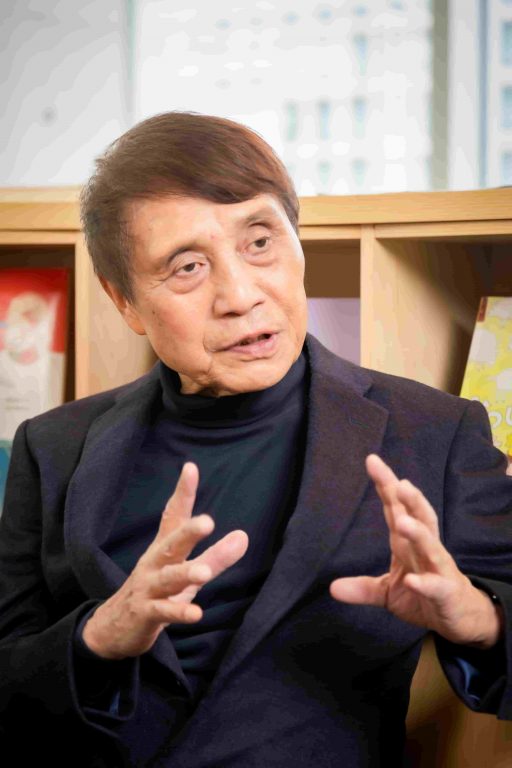

◇安藤忠雄(あんどう・ただお)

昭和16年大阪府生まれ。独学で建築を学び、44年安藤忠雄建築研究所を設立。54年「住吉の長屋」で日本建築学会賞、平成5年日本芸術院賞、7年プリツカー賞、15年文化功労者、17年国際建築家連合ゴールドメダル、22年文化勲章、25年フランス芸術文化勲章、27年イタリア共和国功労勲章、28年イサム・ノグチ賞など受賞多数。イェール、コロンビア、ハーバード各大学の客員教授を歴任。9年から東京大学教授。現在、名誉教授。令和2年自身が発案し設計を手掛けた「こども本の森 中之島」開館。以降、神戸・遠野(岩手県)・熊本に広がる。著書に『仕事をつくる―私の履歴書 改訂新版』(日本経済新聞出版社)など多数。現在、「安藤忠雄展 青春」をグラングリーン大阪にて7月21日まで開催中。

◇山中伸弥(やまなか・しんや)

昭和37年大阪府生まれ。62年神戸大学医学部卒業後、整形外科医を経て研究の道へ。平成5年大阪市立大学大学院医学研究科修了。アメリカのグラッドストーン研究所に留学後、大阪市立大学医学部助手、奈良先端科学技術大学院大学遺伝子教育研究センター助教授及び教授、京都大学再生医科学研究所教授などを歴任。18年にマウスの皮膚細胞から、19年にヒトの皮膚細胞からそれぞれ世界で初めてiPS細胞の作製を発表。22年京都大学iPS細胞研究所所長。24年ノーベル生理学・医学賞受賞。令和2年(公財)京都大学iPS細胞研究財団理事長。4年京都大学iPS細胞研究所名誉所長。著書に『山中教授、同級生の小児脳科学者と子育てを語る』(成田奈緒子氏との共著/講談社)など多数。

◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――

《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。

※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください