会社で~社内木鶏会のご紹介~ 社内木鶏会で、我が社はこう変わった

企業プロフィール

株式会社マサール

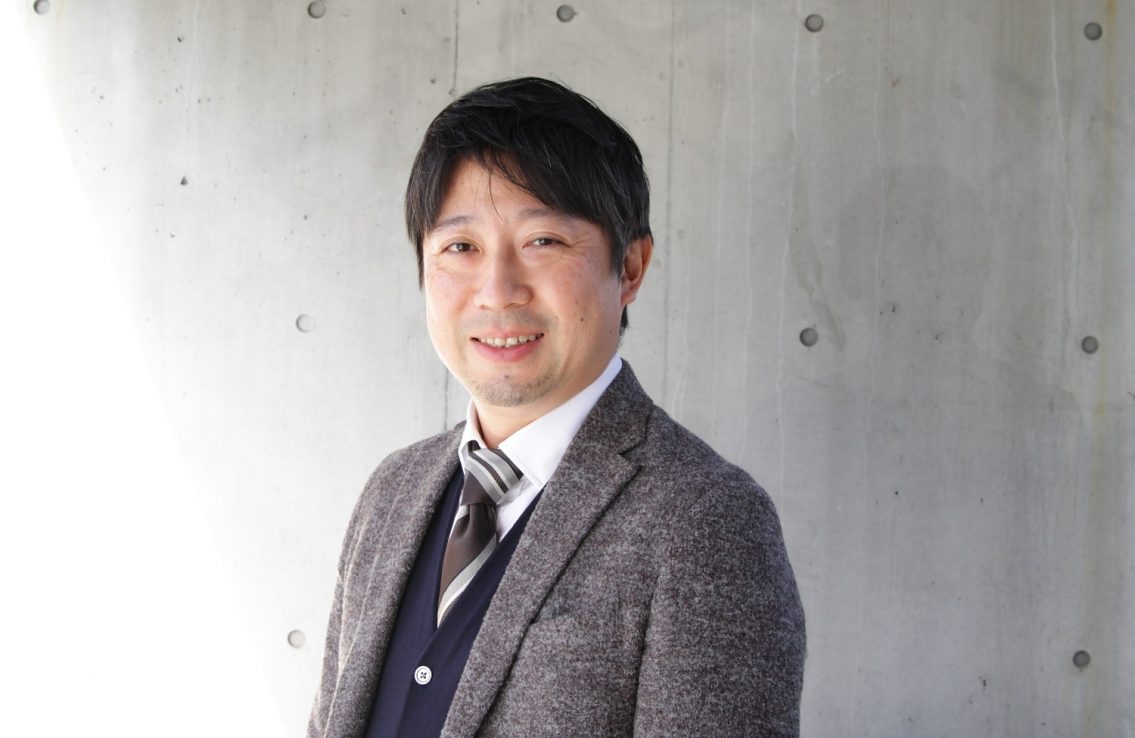

代表取締役 古谷健 様

社名/株式会社マサール

事業内容/チョコレートの製造、販売

創業/昭和63年

所在地/北海道札幌市中央区南11条西18-1-30

社員数/90名

「ショコラティエマサール」の誕生

まずは簡単に自己紹介させていただきます。

私は1976年、昭和51年生まれの辰年で今年年男48歳を迎えます。

現在は北海道札幌市を中心に高級ショコラ専門店〈ショコラティエ マサール〉を展開しており、現在札幌市内に4店舗、新千歳空港内に2店舗、計6店舗を運営しております。

創業は1988年2月。私の父、古谷勝が創業して以来今年で36年目を迎えたところでございます。店名は父の名、「勝(まさる)」に因んで「マサール」と名付けられました。

古谷製菓の倒産

「ショコラティエ マサール」を立ち上げる以前に、私の曽祖父が創業し、祖父、伯父の代まで続いた古谷製菓という製菓会社が札幌にございました。

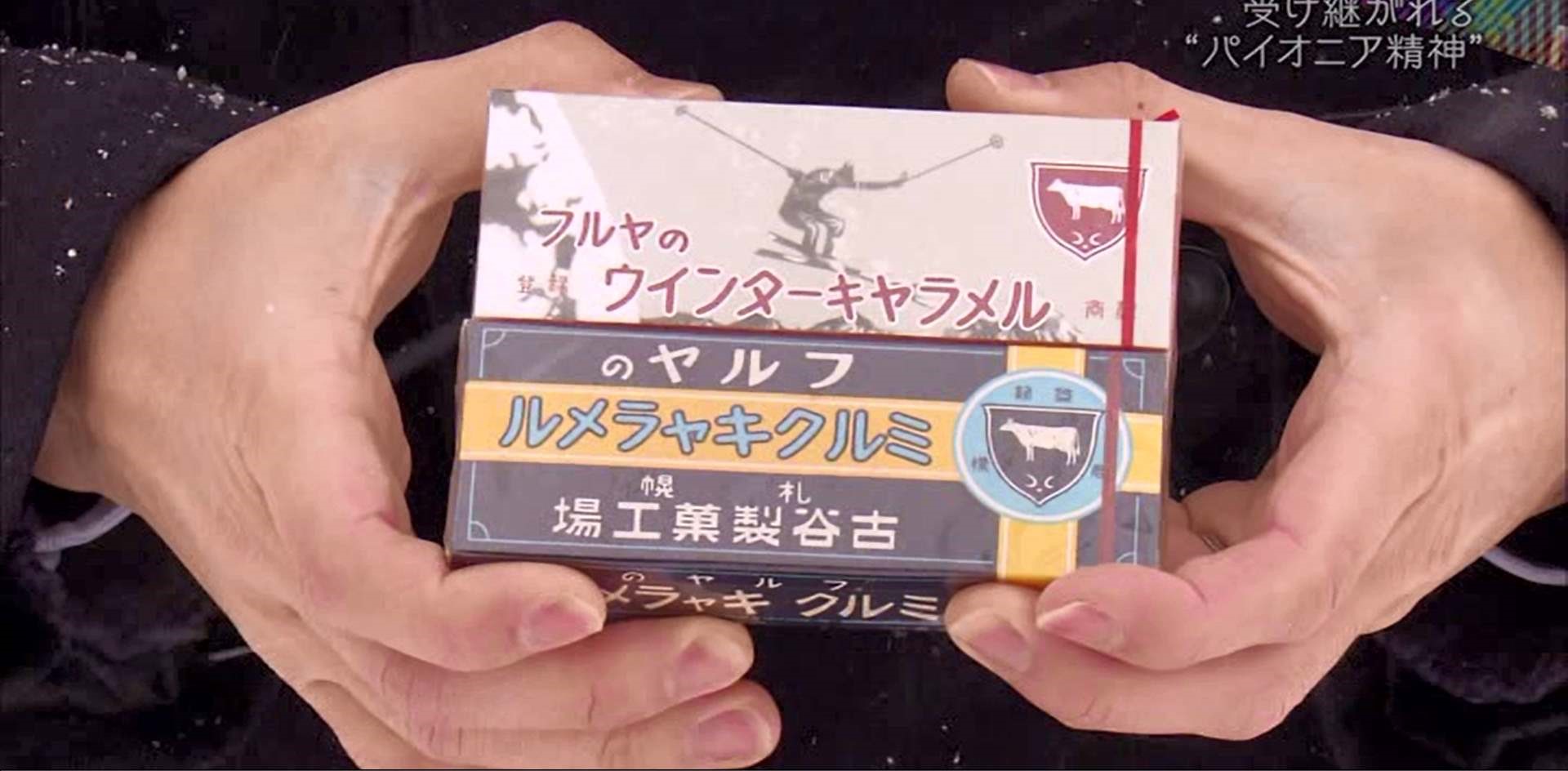

全盛期には全国エリアまで販路を広げて「フルヤのミルクキヤラメル」「フルヤのウインターキヤラメル」というヒット商品で知られておりましたので、五十代以上の諸先輩方の中にはひょっとするとその存在をご存じの方もいらっしゃるかもしれません。ひと頃は銀座のビルに看板を出したりするなど、社業隆盛の時代もございました。

そんな家業が、私が八歳の折に倒産いたしました。倒産の理由は諸説ありますが、販路を広げ過ぎたことによるナショナルブランドとの熾烈な競争や、商品開発に遅れを取ったことなどが挙げられるのではないかと思います。幼き日に家業が倒れるという挫折を経験したことが、その後の私の心の中に社業再興への小さな種火と使命感を宿したのかもしれません。

私の父も古谷製菓で働いており、その頃から次の時代を見据えたチョコレート開発を進言していたようですが、その願いは聞き入れられることなく倒産を迎えてしまったようです。

忸怩たる思いを抱えていた父は社業再興への思いを胸に、一人独学でショコラの研究を始めるのでした。「世界中から選りすぐったカカオと北海道の乳製品を使えば本場ヨーロッパにも引けを取らないショコラができるはずだ」という信念を胸に灯し、古谷製菓の倒産から四年、遂に自身の名を冠したブランド「ショコラティエ マサール」を立ち上げるに至ったのでした。

-

古谷製菓の繫栄の礎となったキヤラメル -

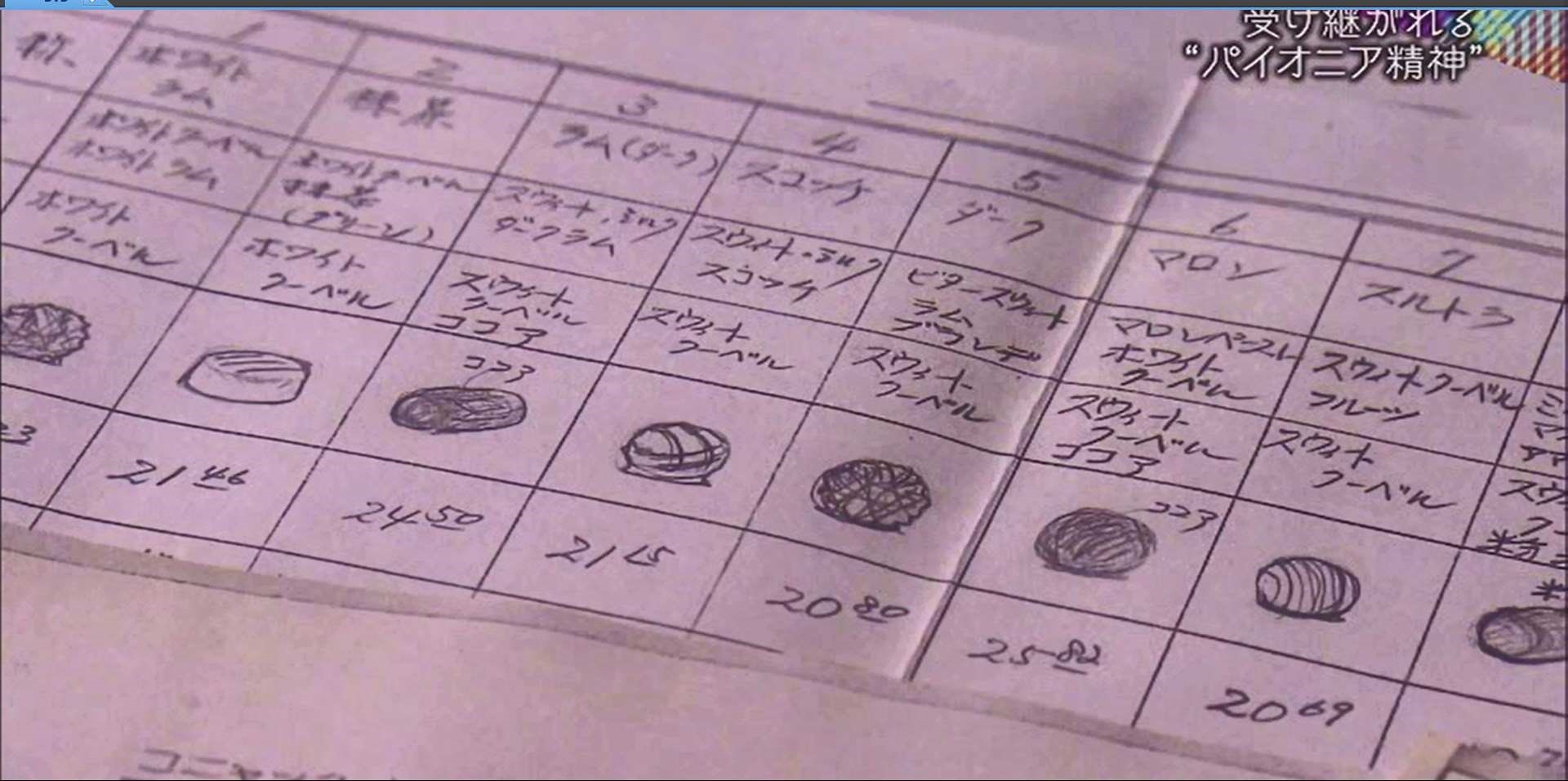

独学でチョコレートを研究していた当時の手書きのレシピ

「ショコラティエマサール」の歩みとわたしの青年期

新たなブランドは古谷製菓とは違い、企業というよりは祖父が残してくれた遺産を拠り所とした、家族経営の小さなチョコレートショップという生業でした。また、いまでこそ市民権を得て加熱沸騰しているスイーツ市場とは違い、三十六年前に一粒二百円近くするトリュフショコラを販売し、その価値をお客様にご理解いただくには相当苦労がいったことと思います。しかし、ショコラの品質には一切妥協せず、自分の求める味を求め、日々試行錯誤、研究の毎日。ショコラに限らず、包装紙やサロンの食器、ラッピングのドライフラワーなども妥協することなく、最高級のものだけを店に並べるようなこだわりようでした。

その甲斐あってか、お客様からは「マサールさんのショコラはどれを食べても美味しい」「マサールのお菓子を贈っておけば間違いない」といったご評価をいただけるように一歩ずつ成長してまいりました。

一方、私は将来を見据え、自分事としてショコラを引き寄せて考えるほどの思い入れはございませんでした。若気の至りによる反発心もあったのでしょう。高校は地元に進学。二年間の浪人生活。そして、何とか希望の大学に入学。就職活動は「給料がよい」「合コンでモテる」といった邪な動機から、唯一会社案内を擦り切れるほど読み込んで試験に挑んだ大手広告代理店に何とか内定を得ることができ結果として10年間お世話になりました。

36歳で家業へ、そして試練をいただく

生きた心地のしない半年間

10年間の会社員生活に終止符を打ち、2012年5月、36歳で家業の株式会社マサール「ショコラティエ マサール」に入社いたしました。

私が戻った時の会社の状況は、父が会長となり、後任社長にプロパーの専務が内定しておりました。このこと自体次期社長として呼び戻されたと思い込んでいた私にとっては寝耳に水だったのですが、蓋を開けてみれば父は数年前から五十人程度になった会社を掌握しきれず、専務にマネジメントを委ねている状況だったのです。2013年度の決算を迎えた時には、すでに当時5000万円以上の債務超過に陥っていた中での2000万円超の赤字決算。しかも、負債は三億以上ありました。いま見返してみても恐ろしい決算書です。そんな財務状況でしたので前任の社長はすぐに尻尾を撒いて、「後はよろしく」と逃げていきました。

いまの私なら逃げ出してしまいそうな財務状況でしたが、一旗揚げてくると大手を振って家業に戻り、家族には一生面倒をみると啖呵を切った手前、逃げ道などありませんでした。まずは父の個人資産を売却してもらい、母にも事情を説明して実家の売却に動いてもらいました。メインバンクからは「まだ売れないのか?」と矢の催促。生きた心地のしない半年間を過ごしました。

金融機関からは毎月の試算表の報告と経営立てなおしプランの説明を要求され、リスケ一歩手前の折り返しの融資を受けつつ、一、二年はまさに自転車操業の日々でした。加えて前任の専務が経営を担っていた時代にあった未払い残業代の請求で三件の訴えを起こされ、労働基準監督署に呼び出しを受け、取り調べを受けるというありさまです。最終的には労働審判にまで至り、当時の社員さんたちには未払い残業代をお支払いすることでお許しいただきました。

このように目まぐるしく押し寄せる試練に対して、当時の私はまだ『致知』という武器を持ち合わせておりませんでした。

家業に戻った矢先に襲ってきた数々の艱難辛苦。当時の私は「なんで俺が」「なんでこんなことが」と天を恨み、父を恨み、社員を恨む、そんな気持ちに取りつかれておりました。

父の死、そして『致知』との出会い

2015年10月16日、父が亡くなりました。放射線治療によって併発した間質性肺炎でした。ようやく会社も黒字体質になり、これから回収、投資局面に入る直前に最大のパートナーを失い、心が折れかけました。

『致知』との出会いはちょうどそんな折でした。2016年秋、とある労務セミナーに参加した際、講師である社労士の先生が一年間の購読ギフトをプレゼントしてくださったのです。その頃の私はといえば、会社を潰さないことを至上命題にとにかく数字にこだわり、社員の幸せよりも資金繰りを優先しておりました。「私が一番大変なんだから、社員も多少の犠牲を払うのも当然」という考えすら持っておりました。

当初は思い立った時にチラチラとページをめくる程度の向き合い方でしたが、ところどころに胸を鷲掴みにするような、時にすぐ後ろで私のことを見ているのでは? と思われるほど私自身に語りかけてくる記事に出会う機会が徐々に増えてまいりました。いつしか『致知』は経営や社員教育、組織運営に悩む自分にとっての掛け替えのない相談相手となっておりました。

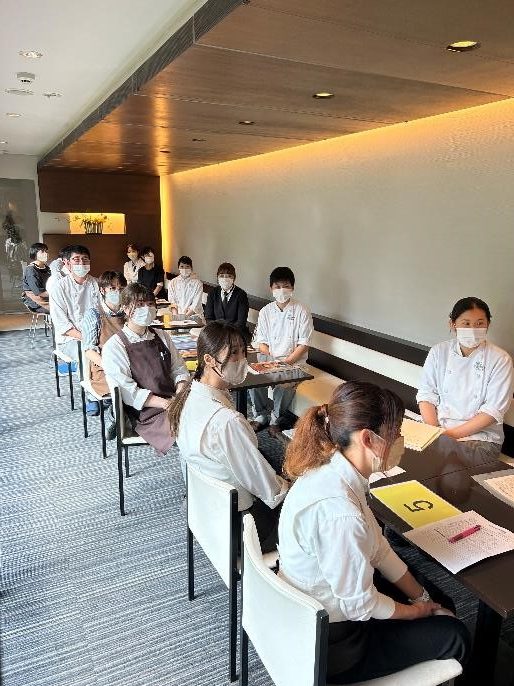

『致知』の購読開始から3年目の2019年の年末に、毎号気になっていた「社内木鶏会で我が社はこう変わった」について致知出版社さんに思い切って問い合わせをさせていただいたのです。「他社の社長さんたちは社員たちとともに学び、社の一体感を高め、業績を向上させているって言うけれど、本当なんだろうか?」と。こうして致知出版社様とのご縁をいただき、社内木鶏会のご説明を受け、年明け2020年を当社の「人間教育元年」にしようと覚悟を決めました。最初は信頼のおける幹部、準幹部から社内木鶏会をスタートすることにしました。当時、空港に新しい店舗を出したばかりで人員不足もあって忙しかったため、店長たちからはあからさまに反発的な反応をされたことを覚えています。最初は「だまされたと思ってやってみよう」と声掛けして回りましたが、本当に社員の人間力向上に結びつくのか、社員が前向きに受け止めてくれるのかについての確証はございませんでした。

私の心を震わせた、美点凝視のひと言

迎えた初回の社内木鶏会。致知出版社様に導入サポートのためにお立ち合いをいただき、私自身も緊張しながらのスタートでした。参加した社員一人ひとりの素心と徳性の扉が開かれた音を聞いたような感覚を得て、社内木鶏会導入は間違いではなかったと確信いたしました。

もう一つ、私にとって非常に印象的な出来事が、2回目の社内木鶏会で起こりました。その日、私はあるベテラン女性社員と同グループになりました。そのベテラン社員はどちらかというと斜に構えた愚痴っぽいタイプの社員で、普段あまり肯定的な発言をするタイプの人間ではございませんでした。そんな彼女が私の感想文に対して、「社長が一人、昼夜を問わず会社の立て直しに必死になっている姿を心配し、陰ながら応援していました」と何気ないひと言を言われたことに、私は衝撃を受けました。その日、社長の総括発表の場で、私は涙ながらに社員に謝りました。「社内木鶏会を始め、偉そうに皆さんを人間教育するなんて言ったけれど、一番分かっていなかったのは私だった。皆さん社員一人ひとりに支えられて、私は経営者をやらせていただいていることにいまさらながら気づかされました。自分に一番欠けていたのは日々会社や仲間、お客様のために一所懸命働いてくれている皆さんへの感謝の心でした。本当に申し訳ありませんでした」と。それ以来、社内木鶏会は私自身の人間性を修養し、幹部、準幹部とのチームワークを醸成するための掛け替えのない時間となりました。

その一方で、幹部・準幹部だけの社内木鶏会では、やはり現場社員との間に価値観に対する温度差が生じていることも感じておりました。そこで改めて致知出版社様に相談。2020年の暮れに、「徐々に全社に社内木鶏会を広げようと思うがどうだろうか?」と相談を持ち掛けました。「少し業務も落ち着いた頃合いを見計らって……」とやや及び腰で私が相談したところ、「早いほうがよろしい」と、半ば押し切られる形でバレンタイン商戦の最中の二月に全社員(当時60名程)を対象に拡大することを決断しました。

「ショコラを通じて世の中に感動を提供する」

全社に拡大する際も「こんなに忙しいのに、まだ仕事増やすんですか?」「宗教ですか?」といった意見も一部には見受けられましたが、すでに社内木鶏会の感動を体験し始めていた各部署の幹部たちが、経験者としてその価値を丁寧に伝えてくれたため比較的スムーズに導入できました。推薦記事を読む時間、感想文を書く時間もしっかり業務と見なすために労務時間としてカウントし、感想文提出の有無を評価項目に組み込む準備もしております。『致知』を通した人間教育は社長の責任で行う最重要業務の一つと位置づけております。

私自身、社員の感想文を一枚一枚読み、ひと言ずつコメントを記入していると、社員一人ひとりと交換日記をしているような感覚になります。一人ひとりの成長を実感し、普段いかに社員を観察できていないかを痛感し、同時に社員を心より信じる力が湧いてきます。加えて、七十名七十通りの感想文が『致知』の読み込みを深め、社員の目を通して私が『致知』の説く人間学を学び直し、学びを深める時間ともなっております。

また、社員同士でもお互いに高め合い、製造部、パッケージ部、事務方、販売部と普段なかなか接点のない他部署の人間とも交流を図る最高の場になっておりますし、感想文を通して「この人は若いのにこんな高い意識で仕事に取り組んでいるんだ。私も負けていられない」という健常な競争意識が芽生えるのを感じます。加えて、店舗内でのミニ木鶏会では普段そばにいても気づかなかった仲間の熱い思いや、仲間を思う気持ちに触れ、チームワークが日に日に高まるのを感じています。

今後とも『致知』を通じて社員とともに人間学を学び、徳性を高め「ショコラを通じて世の中に感動を提供して」まいる所存です。

社内木鶏会のお問い合わせ・お申込み

-

ご質問などお気軽にお問い合わせください。近日中にご返答致します。

-

事例集「社内木鶏でこうして会社が変わった」をご希望の方はこちらから。

-

もっと詳しい説明をご希望の際は、個別相談を承ります。

-

ご質問・ご相談はお気軽にお問合せ下さい。

社内木鶏事務局(担当:鈴木)

03-3796-2112

受付時間:9:00~17:30(平日)

私たちが責任を持って

御社をサポートします!