会社で~社内木鶏会のご紹介~ 社内木鶏会で、我が社はこう変わった

企業プロフィール

株式会社ハイテックシステム

代表取締役 土屋浩 様

社名/株式会社ハイテックシステム

事業内容/サイバーセキュリティ・ネットワーク事業

クラウド・メディアコンテンツ事業

デジタルインフォメーション事業等

創業/1991年

所在地/山形県山形市松波1丁目16-7

社員数/28名

社内木鶏会は心の雑草を抜き、

美しい花を咲かせる土壌となる

~グッドカンパニー(いい会社)を創る~

本社は山形市で、東京、仙台、札幌に営業拠点があります。

業種はIT業界で、サイバーセキュリティの分析・監視・運用サービスや、

ネットワークの設計・構築・運用・保守サービスを

メインにしております。

お客様は、自治体様、大学様、民間企業様からお仕事をいただいており、2025年で34期目です。

突然の連絡。内定後に訪れた苦難の人生の始まり

大学4年になり、就職先は東京に決まりました。ところがある日のこと、母親が泣きながら電話を掛けてきて、「お父ちゃんの会社が潰れる」と言うのです。前々から会社が大変な状況になっているだろうということは子供ながら分かっていましたが、その時初めて実態を聞きました。

学校推薦で内定先が決まっていたので、断わると後輩に迷惑が掛かるかもしれないといったこともあり相当悩みました。

大学の先生に相談したところ、「おまえがもし帰らなかったらどうなるんだ?」と聞かれて、想像してみました。家業は弱電製造業で、町工場はボロボロ、しかも自宅はすべて借金の担保に入っていました。ですから、「潰れたら、弟も含めて一家離散になります」と答えるしかありませんでした。これを受けて「おまえ、もう戻れ。私がなんとかするから」と先生が言ってくださり山形に戻ることになりました。

家業立て直しの苦しい日々

山形に戻ると、多額の借金と経営難が待っていました。多額の借金もあって、本当に恥ずかしい思いでした。

そこから30歳過ぎまで、ずっと家業の立て直しの日々でした。私は大学を卒業したばかりで、いつ潰れるか分からない状態から、苦しくて苦しくて逃げ出したい毎日でした。会社の中は人間関係がドロドロしていて、工場長と問題を起こした社員のご家族が突然乗り込んできたこともありました。

その工場長がある日、スタッフのほとんどを連れて会社を辞め、ライバル会社の工場長になったのです。そこからは自分との戦いでした。誰もいなくなったので全部自分でやるしかありません。まず着手したのは品質管理の徹底です。

「ボロ工場だけれども、製品だけはボロも何も関係ない。お金がないなら、まずは品質で一番になろう!」

私は大学でパソコンを得意としていたので、そのスキルをフルに活用しながら品質管理等のデータを作り、様々な改善を行いました。その結果、発注元の会社の協力工場の中で、年間を通して品質第1位になったのです。

お盆休みには、帰省する若者を採用しようと、自宅に伺って直接スカウトするといった採用活動を行いました。人が集まり始め、品質も向上し、仕事をいただけるようになると、売り上げも倍になりました。32歳までの10年間、日々そのような姿勢で仕事を続け、なんとか借金を全額返済することができました。そして発注元会社から、海外進出を機に「すべて海外にシフトします」と言われたタイミングで会社を畳みました。

ハイテックシステム創業のきっかけは、男と男の約束でした。山形出身の友人と酒を飲んでいた時、彼が「俺は公認会計士になる。おまえは何になるんだ?」と聞かれたので、勢いで「じゃあ、おまえの最初のお客になる」と答えました。「俺は30歳で公認会計士になる。おまえは30歳で会社をつくるのか?」と言われたことが約束なとり、30歳を目前にして私は起業したのです。

『致知』との出逢い。

起業した時はボロボロのプレハブ小屋から始まりました。台風で2回屋根が吹き飛んだこともありました。断熱材もなく、掃除すればするほどベニヤ板の中から木くずが出てくる。こういった原点は決して忘れることがないよう、経営計画書の沿革に載せることで、社員にはずっと伝え続けています。

その当時は「技術があれば飯が食える」と思っていたので、Tシャツ、ジーパン、スニーカーといった、いまでは信じられないような格好で仕事をしていました。仕事さえできれば、自由なスタイルでいいと思っていたのでした。

ですがある時、取引先の社長から弊社社員のことで呼び出されました。

その社長に「これを読んでみなさい」と渡されたのが、倫理法人会の『職場の教養』です。

すぐに読んでみると、そこに書いてあることは当たり前のことなのですが、自然と涙が出てきました……。

「自分は間違っていた。なんて当たり前のことができていないのか」と。その時から、徹底的に人間力、人としてのあり方に関する本を読むようになりました。

月刊誌『致知』を読むようになったのは、その直後にあたる2008年です。きっかけは新聞広告でした。

「人間学」と大きく書いてあるのを見て、「『致知』って何?」というクエスチョンマークが頭に浮かんだのが、そもそもの出逢いでした。

そして社内木鶏会導入へ

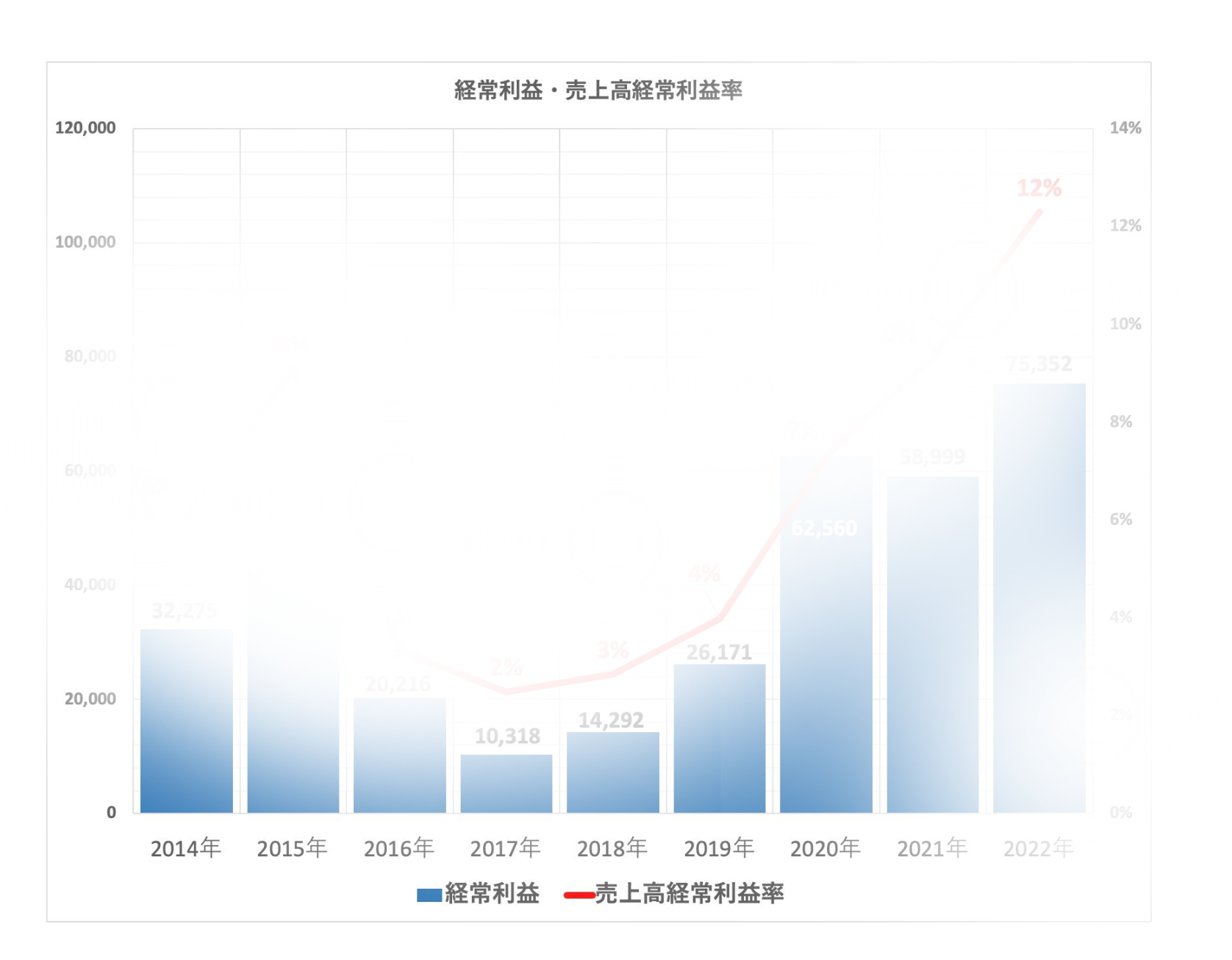

さらに、自分が変わらなければいけないと思っていた時、ある企業さんから「社内木鶏会をやっている」という話をお聞きしました。それ以来私は一年くらいかけて、その社内木鶏会に一人で参加させてもらっていました。もっとも、内心は「うちでも社内木鶏会を取り入れたいけど、どうすればよいのか……」と思っていました。そこで「ちょっとおまえ行ってみないか」と一緒に社内木鶏会に行く社員を1人、2人と増やしていくと、ある日「これ、うちでもやりましょうよ」と一人の社員が言い出しました。それから「じゃあ、やってみるか!」という話になり、2014年1月に念願のキックオフが叶いました。

社員から「やりましょう」と言ってくれたこともあり、弊社では「月刊誌『致知』を会社で購入するとやらされ感になってしまうので、自分で買うようにしよう」ということを伝えた上でスタートしています。また、弊社では内定者にも社内木鶏会に参加してもらいます。新入社員は入社後2か月にわたって研修をするのですが、その時も『致知』の感想文を書いてもらうようにしていますので、研修が終わるとなんの違和感もなく『致知』の定期購読を申し込んでくれています。弊社としては、今後も社員が自分のお金で講読するのが良いと思っています。

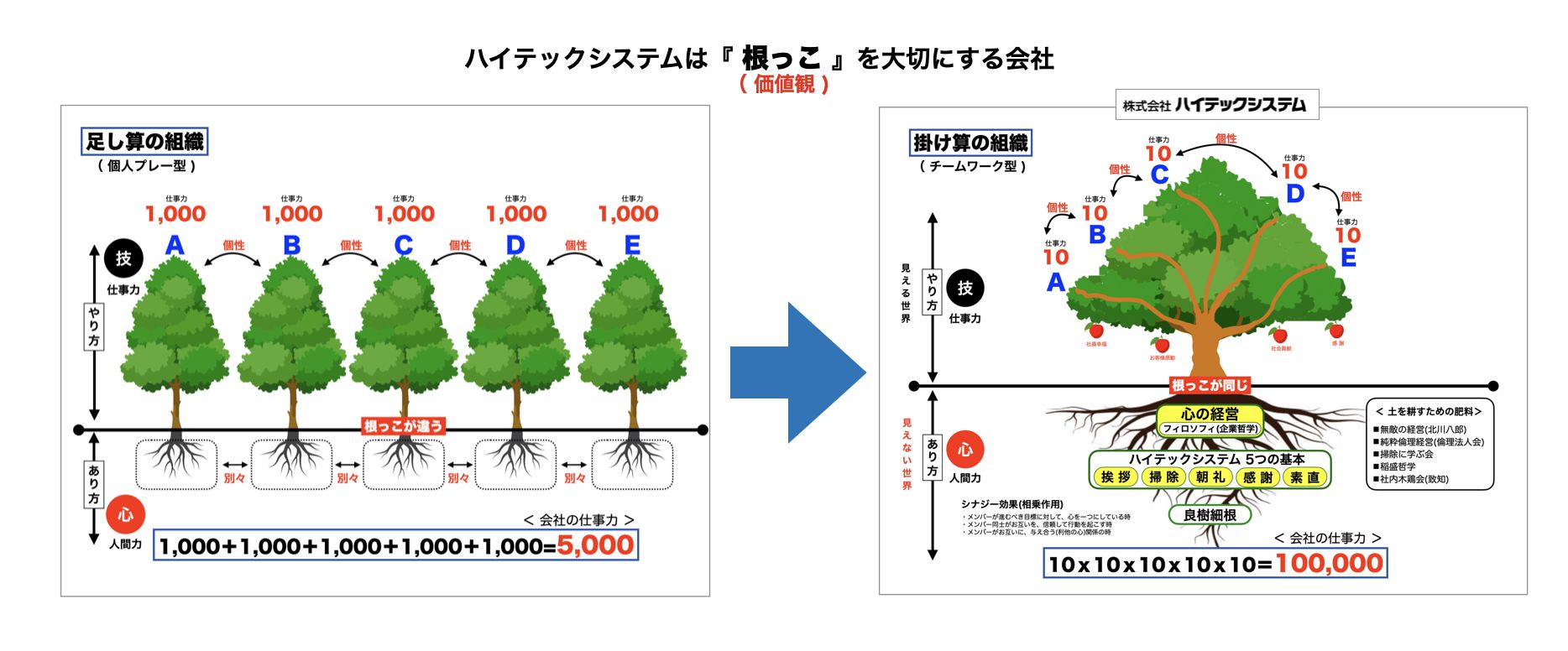

人づくりは心づくり〜経営計画書と人間学&社内木鶏会の関係〜

弊社はデジタルを事業としている会社ですが、経営方針はアナログです。ここで、弊社の経営計画書の一部をご紹介します。

この記事は小冊子限定です。以下のリンクよりご登録いただきますと続きをお読みいただけます。

より詳細なハイテックシステム社の導入事例が知りたい方はこちら

社内木鶏会のお問い合わせ・お申込み

-

ご質問などお気軽にお問い合わせください。近日中にご返答致します。

-

事例集「社内木鶏でこうして会社が変わった」をご希望の方はこちらから。

-

もっと詳しい説明をご希望の際は、個別相談を承ります。

-

ご質問・ご相談はお気軽にお問合せ下さい。

社内木鶏事務局(担当:鈴木)

03-3796-2112

受付時間:9:00~17:30(平日)

私たちが責任を持って

御社をサポートします!