2025年10月02日

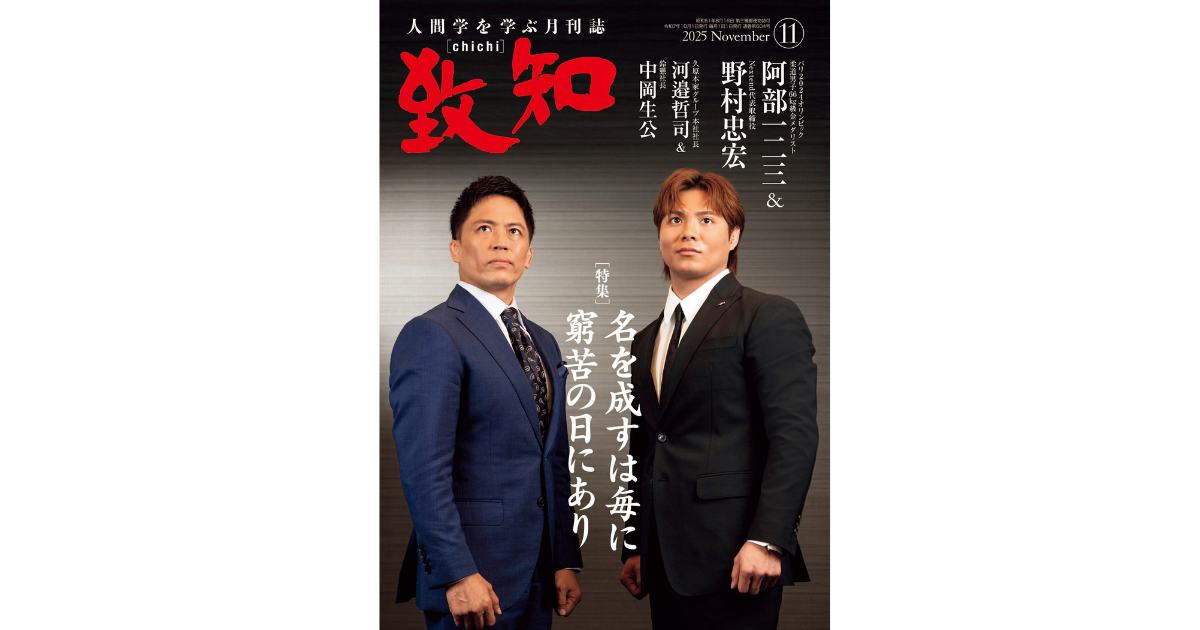

~本記事は月刊誌『致知』2025年11月号 特集「名を成すは毎に窮苦の日にあり」に掲載対談(苦難は事業の基なり)の取材手記です~

~本記事は月刊誌『致知』2025年11月号 特集「名を成すは毎に窮苦の日にあり」に掲載対談(苦難は事業の基なり)の取材手記です~

福岡の有名企業が登場

上質の素材を用いた調味料「茅乃舎だし」で知られる久原本家グループ。行列が絶えない和菓子店として有名な鈴懸。共に福岡に本社を構える優良企業ですが、両社には他にもいくつかの共通点があります。100年以上の歴史を刻んできた老舗企業であること、そして、経営の先行きが見えない無名の会社が、全国に知られる会社へと成長を遂げたことです。

その発展の立役者が河邉哲司さん(久原本家グループ本社社長)、中岡生公さん(鈴懸社長)。『致知』11月号では、企業が成長する秘訣や経営者の心得などについて、これまでの歩みを踏まえながら語り合っていただきました。その内容が10頁にわたって紹介されています。

取材は9月初旬、中洲川端のホテルオークラ福岡にて行われました。お二人の対談のきっかけとなったのは、『致知』愛読者で、「一風堂」で有名な力の源ホールディングス会長・河原成美さんの「福岡に素晴らしい経営者がいるので、『致知』で紹介してほしい」というひと言でした。

河原さん、河邉さん、中岡さんは同じ福岡の経営者仲間。河原さんの熱心な勧めということもあり、お二人は快く取材に応じてくださいました。もともと気心が知れたお二人ですが、当日、取材を担当した編集者二人が共に福岡県出身ということも重なり、すっかり打ち解けた雰囲気でのスタートとなりました。

経営の危機を乗り越えて

いまでこそ、広くその名が知られるようになった久原本家グループ、鈴懸ですが、お二人が家業に入った頃は事業規模も小さく、経営は全く先の見えない状態でした。

河邉さんが大学を出て、久原醤油に入社した1978年当時、従業員数は6名。醤油屋がひしめく中、最初の仕事は、軽トラに乗って小学校、中学校時代の友達の家々を回り、母親たちに醤油を買ってもらうことでした。

しかし、河邉さんが後継ぎになったことを皆とても喜んでくれるものの、肝心の醤油はまったくといってよいほど売れず、河邉さんは極端な人間不信に陥ってしまったといいます。

一方、中岡さんは大阪の和菓子店で2年間修業を積み、1983年、父親が経営する鈴懸に入社します。ところが、当時、会社の業績は悪化して倒れる寸前でした。加えて中岡さんを驚かせたのは幼い頃に口にしていた和菓子の味が変わってしまっていたことです。

時代的に、土産品としてのお菓子を多くつくる必要があり、日持ちをさせるために、餅に砂糖を加えて計画生産していたためでした。「私の父も職人長も、店舗を経営するためとはいえ、日持ちさせるために余計な砂糖を加えたりは、本当はしたくなかったはずなんです」と中岡さん。

では、お二人はこのような厳しい環境の中からどのように道を開いたのでしょうか。紆余曲折を経て、時に呻吟しながら商品開発や人材育成などに取り組んできた歩みについては、ぜひ誌面でご覧いただくとして、一つお伝えしたいのは、お二人は本物を追求することに決して妥協を許さなかった点です。

河邉さん

「明太子事業がまだ赤字続きだった頃、『輸入卵に変えてはどうか。食べてもあまり変わらんけん』と言われて心が傾きかけたことがあります。しかし、その時、ふと我に返りましたね。

『ああ、これは試されよる。これをやったらブランドは終わる』、そう思ってブレーキを踏みました。

経営をやっていると『儲からなかったらこういう方法もある』とか、いろいろな話が飛び込んでくるんですよ。でも、それによって味が変わったらアウト。『これくらいだったら分からん』という話には『ダメ』とはっきり言わなきゃいかん。経営者にはその勇気が必要なんですよ」

中岡さん

「私は職人にお金の話は一切しません。おいしいものをつくって、かかった原価はそれに見合う正当な売価で販売すればよい。そんな信念でこれまでやってきました。

それはお菓子だけでなく店にある陶器一つ、暖簾一つ、看板一つとっても同じです。ものづくりをされている方を尊重して、徹底的に会話をして、理解を深めながら自分も一緒にものをつくっていると思っています」

お二人の信念がよく伝わってくると思います。この一途さと頑固さが、両社を有名企業に成長させた要因であることは間違いないでしょう。

「さすが、ここまでやるのか」

お二人は自身の経営に対する思いを、従業員さんにどのように伝えているのでしょうか。そこに共通するのは、いたずらに利を追い求めることを戒め、どこまでもお客様本位に物事を考え、行動すること、そしてよき伝統を後世に繋いでいくことです。

河邉さん

「私はいつも従業員に言うんです。『さすが久原、そう言われんとダメだよ』と。

例えば、商品を口にした時に『あっ、おいしいね』と。するとそこで期待値が上がるから、それを越えていく努力が求められるんですね。

期待に応え続けていくと『さすが、ここまでやるのか』と喜んでいただける。それは味覚だけでなく接客、商品開発、いろいろなところで言えることですし、企業が永続に向かう唯一の大きなポイントではないかと思います」

中岡さん

「(本物の味や技を伝承することも)もちろん重要です。ただ一方で変えていく勇気も必要なのではないでしょうか。

私は3代目として鈴懸を受け継ぎましたが、次の世代が同じことをやってうまくいくとは限らない。新しい時代を読み、それに相応しい協力者を集められてこそ変化に対応できるわけで、変化をし続けなければ企業はいずれ衰退していくと思います」

経営の王道を貫くお二人。そこで語られる内容は経営に限らず、人生を花開かせるヒントに満ちています。『致知』最新号の特集テーマは「名を成すは毎(つね)に窮苦の日にあり」。これは、人が名を成す、即ち成功するのは突然成功するわけではない。必ず窮苦の日があって、それによって鍛えられて成功する。だから、成功するかどうかは窮苦の日の過ごし方で分かる、という意味です。

厳しい環境を乗り越えて企業を大きく成長に導かれた体験談は、読者の皆様に必ずや大きな勇気や力を与えることでしょう。最新号を紐解いてみてください。

本記事の内容 ~全10ページ~

◇切磋琢磨する福岡の有名企業

◇昔ながらの和菓子をいまに再現

◇永続こそが企業の第一条件

◇醤油一本が売れることの喜び

◇頼まれ事は何事も「イエス」

◇無名の和菓子店が東京の百貨店に

◇高品質のダシはこうして生まれた

◇徹底した品質へのこだわり

◇「モノ言わぬモノにモノ言わすモノづくり」

◇感謝できる人が成長する

◇苦しんだ出来事もすべて必然

『致知』2025年11月号 特集「名を成すは毎に窮苦の日にあり」ラインナップはこちら

◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――

《期間限定》充実した2026年を送るための新習慣として、月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を開催中。

※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください