2025年07月15日

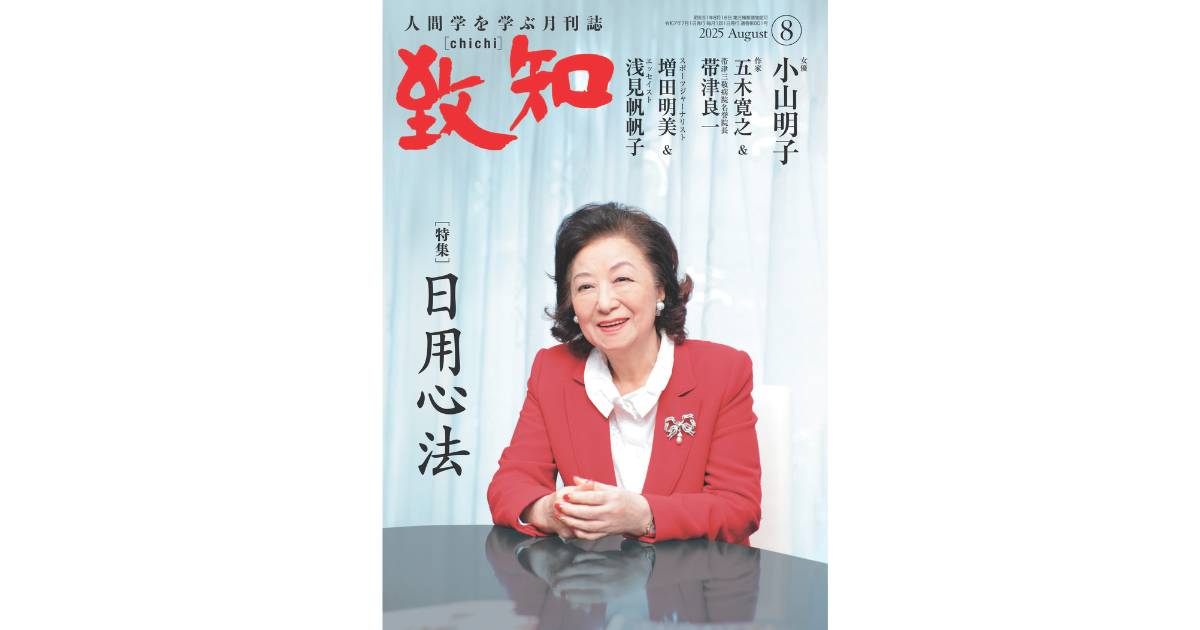

~本記事は月刊『致知』2025年8月号 特集「日用心法」掲載記事の取材手記です~

初対面、初登場のお二人

これまで数多くの親御さんの子育ての悩みに向き合ってきた元保育士で東洋大学元教授の高山静子さんと、小児科医で文教大学教授の成田奈緒子さん。お二人の対談企画のきっかけは、高山さんが邦訳の出版に携わった『3000万語の格差――赤ちゃんの脳をつくる、親と保育者の話しかけ』(ダナ・サスキンド著)という一冊の本でした。日々の親子の会話が子供たちの語彙力、成長にとってどれだけ大切かを説いた同書を、子育て中の編集部員が読んで心から感動し、高山さんへの取材を企画したのです。

一方、成田さんは、『致知』を応援してくださっている山中伸弥先生(iPS細胞の研究でノーベル生理学・医学賞受賞)神戸大学医学部時代の同級生であり、お二人で子育てに関する共著を出版されていることから、かねて編集部員が注目していた方でした。また、成田さんが親子関係、子育てにおける言葉、会話の重要性に注目した書籍を多数書かれていることが分かり、「高山さんと組み合わせれば素晴らしい内容になるに違いない」と、最終的にお二人の対談企画が決まったのでした。

さっそく取材依頼をしたのですが、お互いにお忙しく、日程調整は難航……。次号掲載可能な日程のリミットが迫り、対談企画での掲載を諦めかけたのですが、成田さんのほうから、「高山さんとであればぜひ!」と改めてメッセージをいただき、ぎりぎりまで調整を続けたところ、その数日後にちょうど日程が合う日が見つかり、何とか実現することができたのでした。何か不思議な導きを感じる日程調整でした。

ただ、お二人は全くの初対面で、『致知』にも初登場。どういう対談内容になるのか少し不安はありましたが、全くの杞憂でした。名刺交換のあと、対談取材が始まるや否や、あっという間に意気投合され、編集部員による司会が必要ないほど盛り上がり、話題も次々に展開していきました。

日々の会話が子供の語彙力を決める?

まず初対面ということで、お互いの自己紹介から対談は始まりました。高山さんは、元保育士として日本の保育現場の問題、課題を実感され、教育の専門家の道へ。大学を早期退職した後は、現場経験と理論を合わせた保育関係者向けの研修プログラムの普及に飛び回っています。

一方、成田さんはもともと小児科医でしたが、さらに勉強したいと、アメリカにわたり、遺伝子やiPS細胞のもとになったES細胞の研究などに従事したあと、勤めた病院で心に問題を抱えた子供たちの外来を担当します。この経験が原点となり、教育分野への関心を高め、思いを同じくする心理士や社会福祉士の方々と2014年に親御さんの子育て支援事業「子育てアクシス」を立ち上げ、現在に至ります。

お二人の共通点は、単なる専門知識だけでなく、実際に問題を抱える子供たちや子育ての悩みを抱える親御さんたちに向き合ってきたということです。そんなお二人が口を揃えておっしゃるのが、子育てにおける親子の会話、家庭内で使用する言葉の重要性です。例えば、高山さんは対談の中で次のようにおっしゃっています。

(高山)

サスキンド博士の『3000万語の格差』の邦訳に私も解説を書かせていただいたのですが、この本には親の言葉と子供の発育に関する様々な研究が紹介されています。例えば、子供に録音機をつけ、家庭でどんな言葉を聞いているか調査した研究では、子供が3歳時点で既に家庭によって語彙力に大きな差が見られました。親が発する言葉の量や語彙(質)が多い家庭ほど子供の語彙力も高く、IQテストの結果が高いことが分かったんです。

この研究自体は何十年も前に行われたものですけれども、その後の新しい研究でも、3歳時点の語彙力が9歳、10歳時点の言語スキルやテストの点数とも相関していることが明らかになりました。また、子供の語彙力を伸ばす言葉は、子供の興味・関心に合った言葉、肯定的な言葉、表現が豊かな言葉であり、反対に怒鳴ったり、上から指示・命令したりする言葉は、子供の語彙力を伸ばさないことが分かりました。

しかし、注意しなければならないのは、ただ親がたくさん言葉を発すればよいのではなく、どのような内容の言葉を発するか、つまり言葉の「質」の部分だといいます。

(成田)

特に大事なのは量より質の部分で、私のところに相談に来られる親御さんも、ものすごくお子さんに言葉を掛けているんですよ。

小学四年生のお子さんが親に暴言を吐き、言うことを全然聞かないというご家庭では、お母さんが「お菓子のごみを片づけなさい」「本を読むなら電気をつけなさい」と、ひっきりなしにお子さんに「言葉掛け」をしていました。それではお子さんが反抗して暴言を吐くのも当然です。

(高山)

ええ、そこは本当に注意しなければいけなくて、サスキンド博士も親の一方的な言葉掛けはだめで、大事なのは親子の〝会話〟だとおっしゃっているんです.

(中略)

子供の状況や気持ちを無視して一方的になされる言葉掛けや刺激は、むしろ子供にとって害になる。そのことはサスキンド博士だけでなく多くの研究で指摘されていることです。

子供をぐんぐん伸ばす親子の会話の極意

では具体的にどのような会話、言葉を発すれば、子供たちの持てる能力をぐんぐん伸ばすことができるのでしょうか。高山さんも成田さんも、実際の事例をいくつも挙げながら、〝親子の会話の極意〟を分かりやすく解説してくださいました。

(成田)

脳科学的に見ても、特に幼児の時には、耳から入ってくる音が心地よいから聞くんですね。一方、不快な音、刺激であれば脳は本能的にブロックするようにできているんです。ですから、子供に伝える言葉も、基本的には心地よいものでなくてはいけません。

要するに、高山先生がおっしゃった会話、言葉のキャッチボールが成り立つことが大事で、例えば同じ言葉でも、強い口調で「あんた宿題やったの?」と問い詰めると子供も「うるせえ!」と反発しますが、「宿題、やったの?」と優しく問いかければ、「いま別のことをやっているけれど、後でちゃんとやるから」と、言葉の届き方が全然違うんです。

(高山)

私が研修などでお伝えしている子供との会話のポイントは、①子供の言葉をよく聞く②応答的に会話をする③子供がたくさん話せるようにする、の三つです。

例えば、公園で子供が遠くの犬をじっと見ていたら、「大きな犬がいるね。わんわんのところに行ってみる?」と尋ねます。すると、ゼロ歳の子供でも、「あー」とか「うー」とか、必ず何かしらの反応をしてくれますから、それにきちんと耳を傾けて、また「そうだね」「わんわん、走るの速いね」などと応答してあげるんです。

幼稚園児や小学生であれば、その日のお風呂や寝る前にきょうの出来事を聴く時間をつくってもいいでしょう。親子の毎日の会話の積み重ねの中で、子供は言葉を覚えて、会話できるようになっていきます。残念ながらテレビやタブレットでは言葉は増えないんです。

対談では、上記以外にも、拒食症や不登校になったお子さんを改善に導いた事例などを多数紹介しています。

また、お二人は「言葉」以外にも、「早寝、早起き、朝ごはん、運動」など生活習慣を整えることが、子供たちの成長、心の安定にとって不可欠であり、非常に重要だとおっしゃっています。その科学的な理由も対談の中で詳しく明かされています。

~本記事の内容~

◇子育ての問題・課題に向き合い続けてきた二人

◇人生を変えた一冊 ルソーの『エミール』

◇子供の症状の裏に隠れている家庭環境

◇大人の言葉の量と質が子供の語彙力を決める?

◇子供の脳を育てるフルセンテンス言葉

◇家庭環境を整えることで子供の心と体も安定する

◇子育ての基本は食事・睡眠・運動

◇変えられるのは自分自身と未来だけ

子育て中の方、周りに子育てをしている家族や友人がいる方、また学校や施設で親御さんや子供たちと向き合う教育関係の方……、子育て、人育てに関わる全ての方にぜひ読んでいただきたい珠玉の教育対談です。全文は月刊『致知』2025年8月号「言葉の質と量が子供の明るい未来をつくる」(P48~P56)をぜひご覧ください。

『致知』2025年8月号 特集「日用心法」ラインナップはこちら

◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――

《期間限定》充実した2026年を送るための新習慣として、月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を開催中。

※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください